よむ、つかう、まなぶ。

資料2 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方に関する検討会」 中間とりまとめ素案について (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

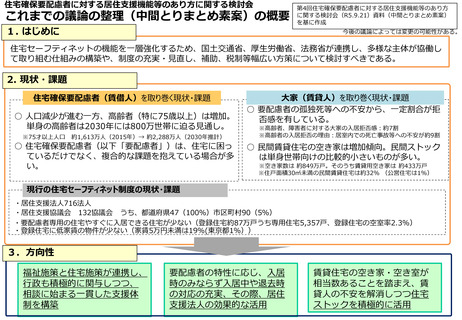

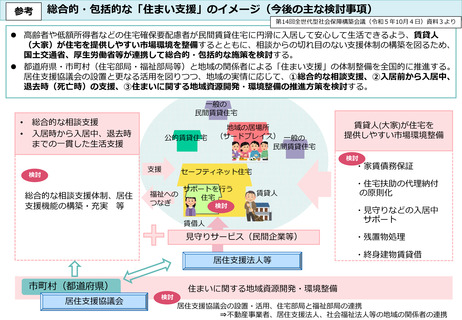

3.基本的な方向性

○ 住宅確保要配慮者は、住宅に困っているだけでなく、そこに至るまでに複合的な課

題を抱えている場合が多いことを踏まえ、福祉施策と住宅施策が、相談から住まいの

確保、入居後の支援までの一貫した支援体制を、行政も積極的に関与しつつ、構築す

ること。特に、単身者が多いなど家族機能や地域とのつながりが不十分なことによる

孤独・孤立問題にも対応したものとすること。

○ 住宅確保要配慮者への支援については、経済的な問題のみならず、要配慮者の特

性に応じ要配慮者となる理由に対応したものとするとともに、入居時のみならず、入居

中や退去時における対応を充実したものとすること。その際、居住支援法人の機能を

最大限・効果的に活用したものとすること。

○ 住宅確保に当たっては、賃貸住宅の空き家・空き室が相当数あることを踏まえ、その

実態把握や費用対効果分析を行うとともに、民間や公共のストックの有効活用に向け

て、賃貸人の様々な不安に起因する阻害要因の解消を検討し、これらの住宅ストック

を積極的に活用したものとすること。

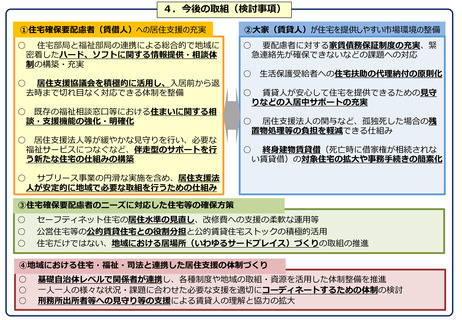

4.今後の取組

(1)居住支援の充実

○ 住宅確保要配慮者に対する総合的で地域に密着したハード、ソフトに関する情報提

供・相談体制の構築・充実に向けた検討を進める必要がある。住まいに関する相談者

は住宅以外の困り事があることも多く、こうした方に対しては地域の不動産事業者や

物件に関する情報だけでなく、福祉の支援者や支援内容に関する情報も必要である。

また、複合化した困り事に対応するためには、地域の課題について、潜在化している

ものも含めて適切に把握・認識し、対応する施策を企画・運用することが必要である。

このため、地域の様々な主体をつないだネットワークを含め、市町村の住宅部局・福

祉部局等も連携した総合的・包括的な相談体制を構築することが重要である。

○ 都道府県・市町村(住宅部局・福祉部局等)と、地域の不動産事業者、居住支援法人、

社会福祉法人、社会福祉協議会及び更生保護施設等の住宅・福祉・司法等の関係者

が連携し、入居前から入居中、さらに退去時(死亡時を含む。以下同じ。)に至るまで、

各種制度や地域の取組・資源を活用した切れ目のない相談・支援・対応を行う体制の

整備を検討する必要がある。そのため、居住支援協議会の仕組みを積極的に活用す

ることが重要である。

○ また、生活困窮者自立支援制度や重層的支援体制整備事業など既存の福祉相談

窓口や必要な対象者への伴走的支援について、住まいに関する相談・支援の機能を

強化・明確化することが必要である。

8

○ 住宅確保要配慮者は、住宅に困っているだけでなく、そこに至るまでに複合的な課

題を抱えている場合が多いことを踏まえ、福祉施策と住宅施策が、相談から住まいの

確保、入居後の支援までの一貫した支援体制を、行政も積極的に関与しつつ、構築す

ること。特に、単身者が多いなど家族機能や地域とのつながりが不十分なことによる

孤独・孤立問題にも対応したものとすること。

○ 住宅確保要配慮者への支援については、経済的な問題のみならず、要配慮者の特

性に応じ要配慮者となる理由に対応したものとするとともに、入居時のみならず、入居

中や退去時における対応を充実したものとすること。その際、居住支援法人の機能を

最大限・効果的に活用したものとすること。

○ 住宅確保に当たっては、賃貸住宅の空き家・空き室が相当数あることを踏まえ、その

実態把握や費用対効果分析を行うとともに、民間や公共のストックの有効活用に向け

て、賃貸人の様々な不安に起因する阻害要因の解消を検討し、これらの住宅ストック

を積極的に活用したものとすること。

4.今後の取組

(1)居住支援の充実

○ 住宅確保要配慮者に対する総合的で地域に密着したハード、ソフトに関する情報提

供・相談体制の構築・充実に向けた検討を進める必要がある。住まいに関する相談者

は住宅以外の困り事があることも多く、こうした方に対しては地域の不動産事業者や

物件に関する情報だけでなく、福祉の支援者や支援内容に関する情報も必要である。

また、複合化した困り事に対応するためには、地域の課題について、潜在化している

ものも含めて適切に把握・認識し、対応する施策を企画・運用することが必要である。

このため、地域の様々な主体をつないだネットワークを含め、市町村の住宅部局・福

祉部局等も連携した総合的・包括的な相談体制を構築することが重要である。

○ 都道府県・市町村(住宅部局・福祉部局等)と、地域の不動産事業者、居住支援法人、

社会福祉法人、社会福祉協議会及び更生保護施設等の住宅・福祉・司法等の関係者

が連携し、入居前から入居中、さらに退去時(死亡時を含む。以下同じ。)に至るまで、

各種制度や地域の取組・資源を活用した切れ目のない相談・支援・対応を行う体制の

整備を検討する必要がある。そのため、居住支援協議会の仕組みを積極的に活用す

ることが重要である。

○ また、生活困窮者自立支援制度や重層的支援体制整備事業など既存の福祉相談

窓口や必要な対象者への伴走的支援について、住まいに関する相談・支援の機能を

強化・明確化することが必要である。

8