よむ、つかう、まなぶ。

資料2 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方に関する検討会」 中間とりまとめ素案について (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

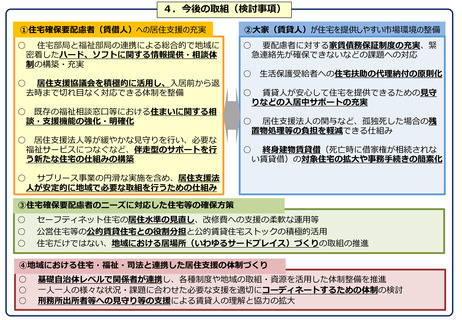

(2) 賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備

○ 住宅確保要配慮者の家賃の支払いに対する賃貸人の不安軽減や身寄りのない方

の円滑な契約締結に向けて、利用しやすい家賃債務保証や生活保護受給者への住

宅扶助の代理納付の原則化等の検討を進める必要がある。その際、住宅扶助の適正

な運用の観点にも留意する必要がある。

○ 家賃債務保証については、緊急連絡先が確保できない場合に契約できないなどの

課題があることから、住宅確保要配慮者が円滑に家賃債務保証を活用できるよう、制

度的な対応を検討する必要がある。

○ 賃貸人が安心して住宅確保要配慮者に住宅を提供できるよう、市町村などの地域ご

とに、入居中の見守りなどのサポートの充実を検討する必要がある。その際、入居中

に賃借人に何かあったときの相談先や解決策がわかると貸しやすくなることから、居

住支援活動を見える化し、居住支援に関する認知度を上げていくことも重要である。

○ 賃貸人の不安として、賃借人の死亡退去に伴って、高齢者等が居室内で死亡した場

合に、残置物処理や特殊清掃、事務処理等に係る費用等が生じる課題があることか

ら、地方公共団体との連携も含めて、賃貸人の負担を軽減できる仕組みや対策を検

討する必要がある。その際、居住支援法人の活用による残置物のモデル契約条項の

普及を図るほか、安否確認や早期発見の機能と家賃債務保証とを併せて提供するこ

とも考えられる。

○ 死亡時に借家権が相続されない終身建物賃貸借事業について、対象住宅の拡大や

事務手続きの簡素化など、住宅確保要配慮者が安心でき、賃貸人にとってもより使い

やすい制度となるよう見直しを検討する必要がある。その際、終身建物賃貸借制度の

趣旨に鑑み、入居時だけではなく、将来の身体の機能の変化にも配慮する必要があ

る。

<各委員の主な意見>

・住宅確保要配慮者への住宅の提供を進めるためには、残置物処理、死後事務委任、緊

急連絡先の確保など、大家や不動産会社が安心して貸し出せる仕組みが必要ではないか。

・入居後に何かあった時に、大家はどこに相談ができて、どのように対応できるかが重

要ではないか。大家は入居者が何かあった時の解決策が分かると貸しやすくなる。

・大家の相談先として、居住支援法人がその役割を担うことは有効ではないか。

・大家が安心して貸せる環境整備には、居住支援の見える化や居住支援がついている住

宅は有効ではないか。

・管理側が居住支援法人等と連携し、高齢者などの生活を支える様々な住まいに関する

ビジネスの構築を目指すべきではないか。

・低廉な空き家を活用したサブリース事業を進めていくに当たり、生活保護の住宅扶助

と連動する際に、住宅扶助の適正な運用の観点からの課題も含めて考える必要があるの

ではないか。

10

○ 住宅確保要配慮者の家賃の支払いに対する賃貸人の不安軽減や身寄りのない方

の円滑な契約締結に向けて、利用しやすい家賃債務保証や生活保護受給者への住

宅扶助の代理納付の原則化等の検討を進める必要がある。その際、住宅扶助の適正

な運用の観点にも留意する必要がある。

○ 家賃債務保証については、緊急連絡先が確保できない場合に契約できないなどの

課題があることから、住宅確保要配慮者が円滑に家賃債務保証を活用できるよう、制

度的な対応を検討する必要がある。

○ 賃貸人が安心して住宅確保要配慮者に住宅を提供できるよう、市町村などの地域ご

とに、入居中の見守りなどのサポートの充実を検討する必要がある。その際、入居中

に賃借人に何かあったときの相談先や解決策がわかると貸しやすくなることから、居

住支援活動を見える化し、居住支援に関する認知度を上げていくことも重要である。

○ 賃貸人の不安として、賃借人の死亡退去に伴って、高齢者等が居室内で死亡した場

合に、残置物処理や特殊清掃、事務処理等に係る費用等が生じる課題があることか

ら、地方公共団体との連携も含めて、賃貸人の負担を軽減できる仕組みや対策を検

討する必要がある。その際、居住支援法人の活用による残置物のモデル契約条項の

普及を図るほか、安否確認や早期発見の機能と家賃債務保証とを併せて提供するこ

とも考えられる。

○ 死亡時に借家権が相続されない終身建物賃貸借事業について、対象住宅の拡大や

事務手続きの簡素化など、住宅確保要配慮者が安心でき、賃貸人にとってもより使い

やすい制度となるよう見直しを検討する必要がある。その際、終身建物賃貸借制度の

趣旨に鑑み、入居時だけではなく、将来の身体の機能の変化にも配慮する必要があ

る。

<各委員の主な意見>

・住宅確保要配慮者への住宅の提供を進めるためには、残置物処理、死後事務委任、緊

急連絡先の確保など、大家や不動産会社が安心して貸し出せる仕組みが必要ではないか。

・入居後に何かあった時に、大家はどこに相談ができて、どのように対応できるかが重

要ではないか。大家は入居者が何かあった時の解決策が分かると貸しやすくなる。

・大家の相談先として、居住支援法人がその役割を担うことは有効ではないか。

・大家が安心して貸せる環境整備には、居住支援の見える化や居住支援がついている住

宅は有効ではないか。

・管理側が居住支援法人等と連携し、高齢者などの生活を支える様々な住まいに関する

ビジネスの構築を目指すべきではないか。

・低廉な空き家を活用したサブリース事業を進めていくに当たり、生活保護の住宅扶助

と連動する際に、住宅扶助の適正な運用の観点からの課題も含めて考える必要があるの

ではないか。

10