よむ、つかう、まなぶ。

資料2 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方に関する検討会」 中間とりまとめ素案について (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

・家主の不安軽減の点では、安否確認と死亡時に速やかに発見されることが必要。その

機能に特化するなら、ICTなどの安価な機能が可能であり、また家賃債務保証と併せ

て提供することが考えられるのではないか。

・亡くなったことがすぐに分かるような仕組みや、残置物をすぐに撤去できるような仕

組みが必要ではないか。

・貸主にとって死亡時の残存家財の処理の不安は根強く、居住支援が進まない要因の一

つとなっている。自治体の体制も含めて議論することが必要ではないか。

・残置物のモデル条項が出ているがまだ普及していない。居住支援法人が受任者となれ

ば、拡がるのではないか。

・終身建物賃貸借制度は、入居者限りの契約の仕組みとして有効ではないか。事業認可

手続や一定基準のバリアフリーの要件が課題となっている。

・家賃債務保証の緊急連絡先を個人ではなく法人を認める家賃債務保証会社を拡大する

など、家賃債務保証を利用しやすい環境整備を進めていくべきではないか。

・要配慮者に対する家賃債務保証について、行政や保険的なものでカバーする仕組みが

必要ではないか。

・終身建物賃貸借は、死亡時に自動的に契約が終了する機能も一つではあるが、そもそ

もの目的は、借主である高齢者にとって身体機能が衰えても最後まで同じ家に住むこと

が出来るということなので、その要件を緩めてしまうと入居時に最後までリスクを見据

えて借りることが出来なくなってしまうのではないか。

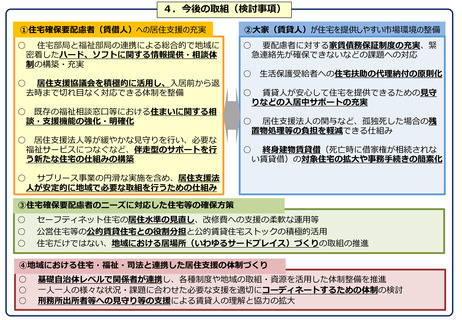

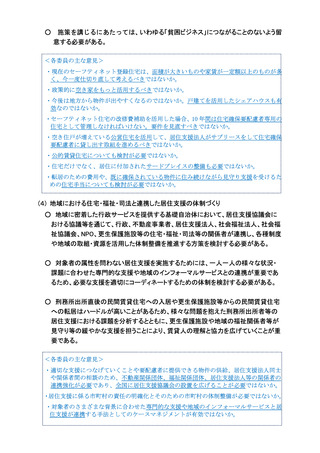

(3) 住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策

○ 住宅確保要配慮者のニーズ・負担に応じた住宅の確保のため、住宅確保要配慮者

の安心安全にも配慮しつつ、セーフティネット住宅の居住水準を見直すとともに、居住

ニーズに応じた改修費への支援の柔軟な運用、地方公共団体とも連携した家賃の低

廉化のさらなる活用の推進や転居に対する支援を検討する必要がある。

○ 住宅セーフティネットの根幹である公営住宅等の公的賃貸住宅と役割分担を図ると

ともに、除却前の募集停止の公営住宅を含め、十分に活用されていない公的賃貸住

宅ストックの積極的な活用を検討する必要がある。その際、空き住戸を活用したサブリ

ースによって柔軟な取組を可能とすることも考えられる。

○ 住宅とあわせて、地域において居住支援が効果的に実施することができるよう、住

宅だけではない、地域における居場所(いわゆるサードプレイスなど)づくりまで含めた

取組の推進を検討する必要がある。

○

なお、これらを検討するにあたっては、すでに住宅を確保している住宅確保要配慮

者や将来的に心身の機能の変化や収入の減少等により住宅確保要配慮者になりう

る者も視野に入れて、居住の安定が図られるよう取組を検討する必要がある。

○

また、必ずしも入居中の支援の必要性が高くないものの、入居時の住宅確保に配

慮が必要な住宅確保要配慮者についても、引き続き、課題の解消を進めていく必要

がある。

11

機能に特化するなら、ICTなどの安価な機能が可能であり、また家賃債務保証と併せ

て提供することが考えられるのではないか。

・亡くなったことがすぐに分かるような仕組みや、残置物をすぐに撤去できるような仕

組みが必要ではないか。

・貸主にとって死亡時の残存家財の処理の不安は根強く、居住支援が進まない要因の一

つとなっている。自治体の体制も含めて議論することが必要ではないか。

・残置物のモデル条項が出ているがまだ普及していない。居住支援法人が受任者となれ

ば、拡がるのではないか。

・終身建物賃貸借制度は、入居者限りの契約の仕組みとして有効ではないか。事業認可

手続や一定基準のバリアフリーの要件が課題となっている。

・家賃債務保証の緊急連絡先を個人ではなく法人を認める家賃債務保証会社を拡大する

など、家賃債務保証を利用しやすい環境整備を進めていくべきではないか。

・要配慮者に対する家賃債務保証について、行政や保険的なものでカバーする仕組みが

必要ではないか。

・終身建物賃貸借は、死亡時に自動的に契約が終了する機能も一つではあるが、そもそ

もの目的は、借主である高齢者にとって身体機能が衰えても最後まで同じ家に住むこと

が出来るということなので、その要件を緩めてしまうと入居時に最後までリスクを見据

えて借りることが出来なくなってしまうのではないか。

(3) 住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策

○ 住宅確保要配慮者のニーズ・負担に応じた住宅の確保のため、住宅確保要配慮者

の安心安全にも配慮しつつ、セーフティネット住宅の居住水準を見直すとともに、居住

ニーズに応じた改修費への支援の柔軟な運用、地方公共団体とも連携した家賃の低

廉化のさらなる活用の推進や転居に対する支援を検討する必要がある。

○ 住宅セーフティネットの根幹である公営住宅等の公的賃貸住宅と役割分担を図ると

ともに、除却前の募集停止の公営住宅を含め、十分に活用されていない公的賃貸住

宅ストックの積極的な活用を検討する必要がある。その際、空き住戸を活用したサブリ

ースによって柔軟な取組を可能とすることも考えられる。

○ 住宅とあわせて、地域において居住支援が効果的に実施することができるよう、住

宅だけではない、地域における居場所(いわゆるサードプレイスなど)づくりまで含めた

取組の推進を検討する必要がある。

○

なお、これらを検討するにあたっては、すでに住宅を確保している住宅確保要配慮

者や将来的に心身の機能の変化や収入の減少等により住宅確保要配慮者になりう

る者も視野に入れて、居住の安定が図られるよう取組を検討する必要がある。

○

また、必ずしも入居中の支援の必要性が高くないものの、入居時の住宅確保に配

慮が必要な住宅確保要配慮者についても、引き続き、課題の解消を進めていく必要

がある。

11