よむ、つかう、まなぶ。

資料2 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方に関する検討会」 中間とりまとめ素案について (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○

施策を講じるにあたっては、いわゆる「貧困ビジネス」につながることのないよう留

意する必要がある。

<各委員の主な意見>

・現在のセーフティネット登録住宅は、面積が大きいものや家賃が一定額以上のものが多

く、今一度仕切り直して考えるべきではないか。

・政策的に空き家をもっと活用するべきではないか。

・今後は地方から物件が出やすくなるのではないか。戸建てを活用したシェアハウスも有

効なのではないか。

・セーフティネット住宅の改修費補助を活用した場合、10 年間は住宅確保要配慮者専用の

住宅として管理しなければいけない。要件を見直すべきではないか。

・空き住戸が増えている公営住宅を活用して、居住支援法人がサブリースをして住宅確保

要配慮者に貸し出す取組を進めるべきではないか。

・公的賃貸住宅についても検討が必要ではないか。

・住宅だけでなく、居住に付加されたサードプレイスの整備も必要ではないか。

・転居のための費用や、既に確保されている物件に住み続けながら見守り支援を受けるた

めの住宅手当についても検討が必要ではないか。

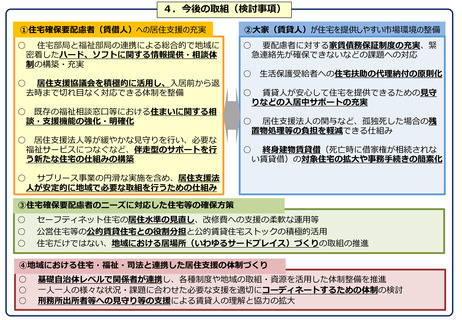

(4) 地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり

○ 地域に密着した行政サービスを提供する基礎自治体において、居住支援協議会に

おける協議等を通じて、行政、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福

祉協議会、NPO、更生保護施設等の住宅・福祉・司法等の関係者が連携し、各種制度

や地域の取組・資源を活用した体制整備を推進する方策を検討する必要がある。

○ 対象者の属性を問わない居住支援を実施するためには、一人一人の様々な状況・

課題に合わせた専門的な支援や地域のインフォーマルサービスとの連携が重要であ

るため、必要な支援を適切にコーディネートするための体制を検討する必要がある。

○ 刑務所出所直後の民間賃貸住宅への入居や更生保護施設等からの民間賃貸住宅

への転居はハードルが高いことがあるため、様々な問題を抱えた刑務所出所者等の

居住支援における課題を分析するとともに、更生保護施設や地域の福祉関係者等が

見守り等の緩やかな支援を担うことにより、賃貸人の理解と協力を広げていくことが重

要である。

<各委員の主な意見>

・適切な支援につなげていくことや要配慮者に提供できる物件の供給、居住支援法人同士

や関係者間の相談のため、不動産関係団体、福祉関係団体、居住支援法人等の関係者の

連携強化が必要であり、全国に居住支援協議会の設置を広げることが必要ではないか。

・居住支援に係る市町村の責任の明確化とそのための市町村の体制整備が必要ではないか。

・対象者のさまざまな背景に合わせた専門的な支援や地域のインフォーマルサービスと居

住支援が連携する手法としてのケースマネジメントが有効ではないか。

12

施策を講じるにあたっては、いわゆる「貧困ビジネス」につながることのないよう留

意する必要がある。

<各委員の主な意見>

・現在のセーフティネット登録住宅は、面積が大きいものや家賃が一定額以上のものが多

く、今一度仕切り直して考えるべきではないか。

・政策的に空き家をもっと活用するべきではないか。

・今後は地方から物件が出やすくなるのではないか。戸建てを活用したシェアハウスも有

効なのではないか。

・セーフティネット住宅の改修費補助を活用した場合、10 年間は住宅確保要配慮者専用の

住宅として管理しなければいけない。要件を見直すべきではないか。

・空き住戸が増えている公営住宅を活用して、居住支援法人がサブリースをして住宅確保

要配慮者に貸し出す取組を進めるべきではないか。

・公的賃貸住宅についても検討が必要ではないか。

・住宅だけでなく、居住に付加されたサードプレイスの整備も必要ではないか。

・転居のための費用や、既に確保されている物件に住み続けながら見守り支援を受けるた

めの住宅手当についても検討が必要ではないか。

(4) 地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり

○ 地域に密着した行政サービスを提供する基礎自治体において、居住支援協議会に

おける協議等を通じて、行政、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福

祉協議会、NPO、更生保護施設等の住宅・福祉・司法等の関係者が連携し、各種制度

や地域の取組・資源を活用した体制整備を推進する方策を検討する必要がある。

○ 対象者の属性を問わない居住支援を実施するためには、一人一人の様々な状況・

課題に合わせた専門的な支援や地域のインフォーマルサービスとの連携が重要であ

るため、必要な支援を適切にコーディネートするための体制を検討する必要がある。

○ 刑務所出所直後の民間賃貸住宅への入居や更生保護施設等からの民間賃貸住宅

への転居はハードルが高いことがあるため、様々な問題を抱えた刑務所出所者等の

居住支援における課題を分析するとともに、更生保護施設や地域の福祉関係者等が

見守り等の緩やかな支援を担うことにより、賃貸人の理解と協力を広げていくことが重

要である。

<各委員の主な意見>

・適切な支援につなげていくことや要配慮者に提供できる物件の供給、居住支援法人同士

や関係者間の相談のため、不動産関係団体、福祉関係団体、居住支援法人等の関係者の

連携強化が必要であり、全国に居住支援協議会の設置を広げることが必要ではないか。

・居住支援に係る市町村の責任の明確化とそのための市町村の体制整備が必要ではないか。

・対象者のさまざまな背景に合わせた専門的な支援や地域のインフォーマルサービスと居

住支援が連携する手法としてのケースマネジメントが有効ではないか。

12