よむ、つかう、まなぶ。

資料2 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方に関する検討会」 中間とりまとめ素案について (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

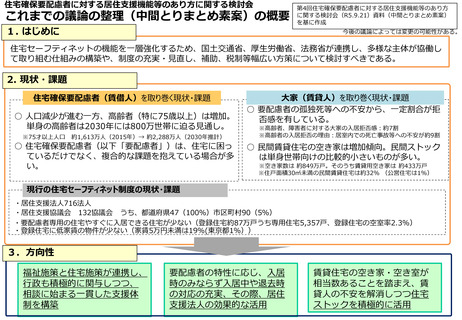

2.現状・課題

<住宅確保要配慮者の状況>

○ 我が国の総人口は、2010 年にピークとなり、今後も減少していく見通しとなっている。

一方、75 歳以上(後期高齢者)の人口は、2015 年から 2030 年までの間に、約 680 万

人増加する見通しとなっている。(高齢者人口全体では約 370 万人増加する見通し)

【高齢者人口の推移】

75 才以上(後期高齢者)約 1,613 万人(2015 年)→ 約 2,288 万人(2030 年推計)

高齢者全体

約 3,347 万人(2015 年)→ 約 3,716 万人(2030 年推計)

○ 住宅の所有形態で見ると、全世帯のうち、6割が持家で4割が借家となっており、60

歳以上については、2割が借家となっている。また近年、20 歳代~50 歳代において持

家率は減少傾向にある。

【年代別持家率の推移】

50 歳代:74.3% (2008 年) → 67.6% (2018 年)

40 歳代:62.2% (2008 年) → 57.6% (2018 年)

30 歳代:38.8% (2008 年) → 35.7% (2018 年)

○ 現在、単身世帯は総世帯数の1/3(約1,800万世帯)を占め、世帯類型で最も多い

類型となっており、今後も増加する見通しとなっている。特に、高齢単身世帯は、2030

年には800万世帯に迫る見通しとなっている。

【高齢単身世帯数】

約 630 万世帯(2015 年)→約 800 万世帯(2030 年推計)

○ 住宅確保要配慮者の入居については、賃貸人(大家等)の一定割合は拒否感を有

している。その背景としては、高齢者については「居室内での死亡事故等に対する不

安」が最も多い理由となっている。

【住宅確保要配慮者の入居に対する賃貸人(大家等)の意識】

高齢者、障がい者に対する入居拒否感 約 7 割

【高齢者に対して入居を拒否する理由】

居室内での死亡事故等に対する不安 約 9 割

○ 高齢者や低額所得者、障害者のみならず、ひとり親世帯、刑務所出所者等の住宅

確保要配慮者についても、地域で安心して暮らせる環境整備が求められているが、

民間賃貸住宅に入居しようとする場合には、入居制限等の課題がある。

<居住支援の実態>

○ 平成 29 年の現行の住宅セーフティネット制度の施行以降、住宅確保要配慮者への

入居前・入居後の居住支援を行う居住支援法人が増加している。居住支援法人では、

各法人の業務等に応じて、高齢者のみならず、障害者、ひとり親世帯、刑務所出所者

6

<住宅確保要配慮者の状況>

○ 我が国の総人口は、2010 年にピークとなり、今後も減少していく見通しとなっている。

一方、75 歳以上(後期高齢者)の人口は、2015 年から 2030 年までの間に、約 680 万

人増加する見通しとなっている。(高齢者人口全体では約 370 万人増加する見通し)

【高齢者人口の推移】

75 才以上(後期高齢者)約 1,613 万人(2015 年)→ 約 2,288 万人(2030 年推計)

高齢者全体

約 3,347 万人(2015 年)→ 約 3,716 万人(2030 年推計)

○ 住宅の所有形態で見ると、全世帯のうち、6割が持家で4割が借家となっており、60

歳以上については、2割が借家となっている。また近年、20 歳代~50 歳代において持

家率は減少傾向にある。

【年代別持家率の推移】

50 歳代:74.3% (2008 年) → 67.6% (2018 年)

40 歳代:62.2% (2008 年) → 57.6% (2018 年)

30 歳代:38.8% (2008 年) → 35.7% (2018 年)

○ 現在、単身世帯は総世帯数の1/3(約1,800万世帯)を占め、世帯類型で最も多い

類型となっており、今後も増加する見通しとなっている。特に、高齢単身世帯は、2030

年には800万世帯に迫る見通しとなっている。

【高齢単身世帯数】

約 630 万世帯(2015 年)→約 800 万世帯(2030 年推計)

○ 住宅確保要配慮者の入居については、賃貸人(大家等)の一定割合は拒否感を有

している。その背景としては、高齢者については「居室内での死亡事故等に対する不

安」が最も多い理由となっている。

【住宅確保要配慮者の入居に対する賃貸人(大家等)の意識】

高齢者、障がい者に対する入居拒否感 約 7 割

【高齢者に対して入居を拒否する理由】

居室内での死亡事故等に対する不安 約 9 割

○ 高齢者や低額所得者、障害者のみならず、ひとり親世帯、刑務所出所者等の住宅

確保要配慮者についても、地域で安心して暮らせる環境整備が求められているが、

民間賃貸住宅に入居しようとする場合には、入居制限等の課題がある。

<居住支援の実態>

○ 平成 29 年の現行の住宅セーフティネット制度の施行以降、住宅確保要配慮者への

入居前・入居後の居住支援を行う居住支援法人が増加している。居住支援法人では、

各法人の業務等に応じて、高齢者のみならず、障害者、ひとり親世帯、刑務所出所者

6