よむ、つかう、まなぶ。

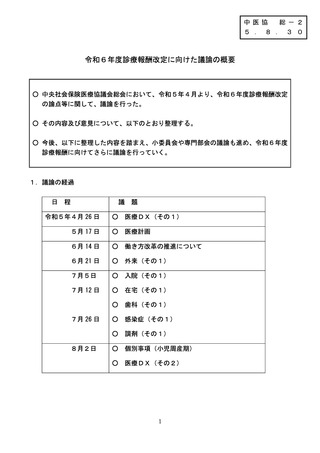

総-2○令和6年度診療報酬改定に向けたこれまでの議論について (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

5)在宅について

①総論

【現状と課題】

(在宅医療を取りまく状況について)

○ いわゆる団塊の世代が 2025 年には 75 歳以上になり、死亡数は 2040 年まで増加

が見込まれ、今後日本は高齢多死社会を迎えるため、在宅医療の需要は引き続き

増加する傾向にある。

○ 令和4年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査によると、

「病

気で治る見込みがなく、およそ1年以内に徐々にあるいは急に死に至ると考え

たとき」、最期を迎えたい場所やそれまでの医療・ケアを受けたい場所を自宅と

している一般国民が一定数認められる。

○ 死因については、悪性新生物・心疾患が増加傾向であり、死亡の場所については、

自宅や介護施設等が増加する中、特に悪性腫瘍を死因とする患者の自宅での死

亡が増加している。

○ 訪問診療の利用者については、2025 年以降に後期高齢者の割合が9割以上とな

ることが見込まれており、多くの二次医療圏で 2040 年以降に利用者数のピーク

を迎えることが見込まれる。

(地域包括ケアシステムにおける在宅医療について)

○ 在宅医療は、高齢になっても、病気や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域

で自分らしい生活を続けられるよう、入院医療や外来医療、介護、福祉サービス

と相互に補完しながら、患者の日常生活を支える医療であり、地域包括ケアシス

テムの不可欠な構成要素である。

○ 第8次医療計画において、今後増加が見込まれる訪問診療・訪問看護の需要に対

し、都道府県においては、国から提供を受けた、在宅医療提供体制の現状を把握

するためのデータ等を踏まえ、適切な在宅医療の圏域を設定し、地域での協議・

調整を通じて、より実効性のある体制整備を進める必要があるとされている。

○ 診療のバックアップ体制や夜間輪番制等の在宅医療を担う医師による相互協力

や多職種連携に基づく水平連携と、急変時に入院を要する在宅療養患者のため

の垂直連携の仕組みを構築している地域がある。

○ 今後高齢化の進展に伴い、在宅医療のニーズは増加する一方で、マンパワーの制

約があることを踏まえ、情報通信機器等の活用等も含めた、質の高い効果的・効

率的な在宅医療の提供体制を進める必要があるとされている。

○ 在宅医療・介護連携推進事業については、平成 27 年度から開始され、令和2年

度の介護保険法改正における見直しで、PDCAを踏まえた事業展開の推進を

図ってきているが、在宅医療の提供体制に求められる医療機能の4つの場面を

意識した取組については「急変時の対応」が最も進んでいない状況にある。

○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等

の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことができる体制

の構築を目指しており、施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向

17

①総論

【現状と課題】

(在宅医療を取りまく状況について)

○ いわゆる団塊の世代が 2025 年には 75 歳以上になり、死亡数は 2040 年まで増加

が見込まれ、今後日本は高齢多死社会を迎えるため、在宅医療の需要は引き続き

増加する傾向にある。

○ 令和4年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査によると、

「病

気で治る見込みがなく、およそ1年以内に徐々にあるいは急に死に至ると考え

たとき」、最期を迎えたい場所やそれまでの医療・ケアを受けたい場所を自宅と

している一般国民が一定数認められる。

○ 死因については、悪性新生物・心疾患が増加傾向であり、死亡の場所については、

自宅や介護施設等が増加する中、特に悪性腫瘍を死因とする患者の自宅での死

亡が増加している。

○ 訪問診療の利用者については、2025 年以降に後期高齢者の割合が9割以上とな

ることが見込まれており、多くの二次医療圏で 2040 年以降に利用者数のピーク

を迎えることが見込まれる。

(地域包括ケアシステムにおける在宅医療について)

○ 在宅医療は、高齢になっても、病気や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域

で自分らしい生活を続けられるよう、入院医療や外来医療、介護、福祉サービス

と相互に補完しながら、患者の日常生活を支える医療であり、地域包括ケアシス

テムの不可欠な構成要素である。

○ 第8次医療計画において、今後増加が見込まれる訪問診療・訪問看護の需要に対

し、都道府県においては、国から提供を受けた、在宅医療提供体制の現状を把握

するためのデータ等を踏まえ、適切な在宅医療の圏域を設定し、地域での協議・

調整を通じて、より実効性のある体制整備を進める必要があるとされている。

○ 診療のバックアップ体制や夜間輪番制等の在宅医療を担う医師による相互協力

や多職種連携に基づく水平連携と、急変時に入院を要する在宅療養患者のため

の垂直連携の仕組みを構築している地域がある。

○ 今後高齢化の進展に伴い、在宅医療のニーズは増加する一方で、マンパワーの制

約があることを踏まえ、情報通信機器等の活用等も含めた、質の高い効果的・効

率的な在宅医療の提供体制を進める必要があるとされている。

○ 在宅医療・介護連携推進事業については、平成 27 年度から開始され、令和2年

度の介護保険法改正における見直しで、PDCAを踏まえた事業展開の推進を

図ってきているが、在宅医療の提供体制に求められる医療機能の4つの場面を

意識した取組については「急変時の対応」が最も進んでいない状況にある。

○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等

の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことができる体制

の構築を目指しており、施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向

17