よむ、つかう、まなぶ。

ヒアリング資料5 一般社団法人 全国重症児者デイサービス・ネットワーク (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

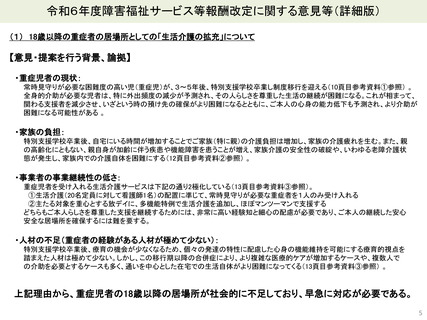

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)

(1) 18歳以降の重症者の居場所としての「生活介護の拡充」について

【意見・提案を行う背景、論拠】

・重症児者の現状:

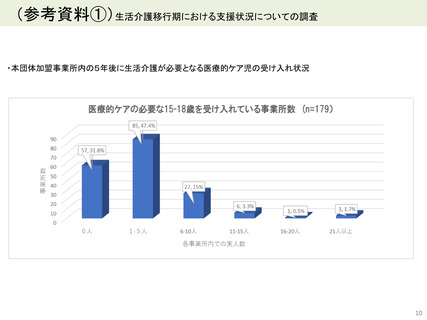

常時見守りが必要な困難度の高い児(重症児)が、3〜5年後、特別支援学校卒業し制度移行を迎える(10頁目参考資料①参照) 。

全身的介助が必要な児者は、特に外出頻度の減少が予測され、その人らしさを尊重した生活の継続が困難になる。これが相まって、

関わる支援者を減少させ、いざという時の預け先の確保がより困難になるとともに、ご本人の心身の能力低下も予測され、より介助が

困難になる可能性がある 。

・家族の負担:

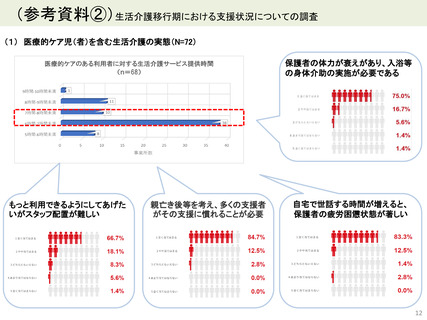

特別支援学校卒業後、自宅にいる時間が増加することでご家族(特に親)の介護負担は増加し、家族の介護疲れを生む。また、親

の高齢化にともない、親自身が加齢に伴う疾患や機能障害を患うことが増え、家族介護の安全性の破綻や、いわゆる老障介護状

態が発生し、家族内での介護自体を困難にする(12頁目参考資料②参照) 。

・事業者の事業継続性の低さ:

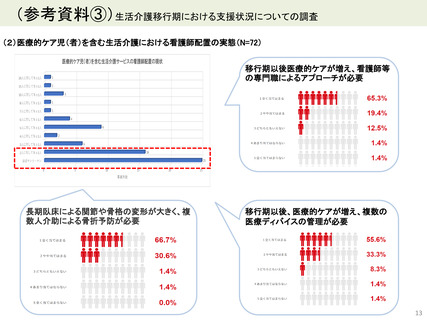

重症児者を受け入れる生活介護サービスは下記の通り2極化している(13頁目参考資料③参照)。

①生活介護(20名定員に対して看護師1名)の配置に準じて、常時見守りが必要な重症者を1人のみ受け入れる

②主たる対象を重心とする放デイに、多機能特例で生活介護を追加し、ほぼマンツーマンで支援する

どちらもご本人らしさを尊重した支援を継続するためには、非常に高い経験知と細心の配慮が必要であり、ご本人の継続した安心

安全な居場所を確保するには難を要する。

・人材の不足(重症者の経験がある人材が極めて少ない):

特別支援学校卒業後、療育の機会が少なくなるため、個々の発達の特性に配慮した心身の機能維持を可能にする療育的視点を

踏まえた人材は極めて少ない。しかし、この移行期以降の合併症により、より複雑な医療的ケアが増加するケースや、複数人で

の介助を必要とするケースも多く、通いを中心とした在宅での生活自体がより困難になってくる(13頁目参考資料③参照) 。

上記理由から、重症児者の18歳以降の居場所が社会的に不足しており、早急に対応が必要である。

5

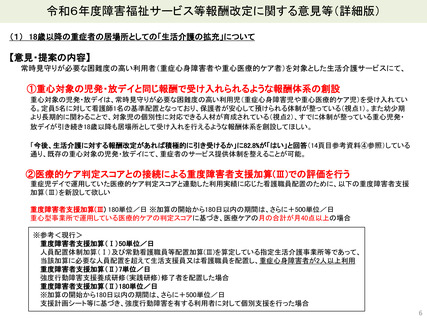

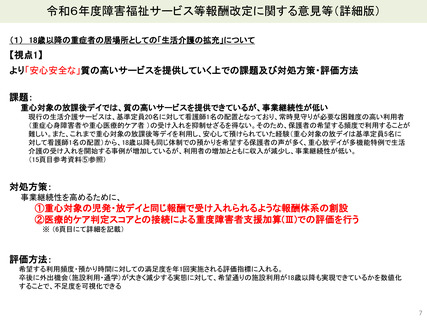

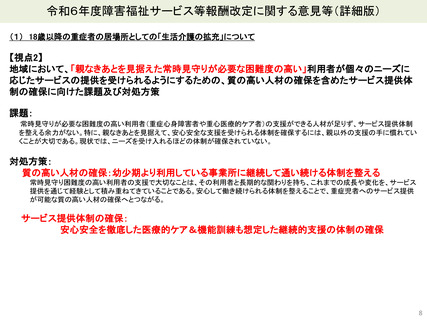

(1) 18歳以降の重症者の居場所としての「生活介護の拡充」について

【意見・提案を行う背景、論拠】

・重症児者の現状:

常時見守りが必要な困難度の高い児(重症児)が、3〜5年後、特別支援学校卒業し制度移行を迎える(10頁目参考資料①参照) 。

全身的介助が必要な児者は、特に外出頻度の減少が予測され、その人らしさを尊重した生活の継続が困難になる。これが相まって、

関わる支援者を減少させ、いざという時の預け先の確保がより困難になるとともに、ご本人の心身の能力低下も予測され、より介助が

困難になる可能性がある 。

・家族の負担:

特別支援学校卒業後、自宅にいる時間が増加することでご家族(特に親)の介護負担は増加し、家族の介護疲れを生む。また、親

の高齢化にともない、親自身が加齢に伴う疾患や機能障害を患うことが増え、家族介護の安全性の破綻や、いわゆる老障介護状

態が発生し、家族内での介護自体を困難にする(12頁目参考資料②参照) 。

・事業者の事業継続性の低さ:

重症児者を受け入れる生活介護サービスは下記の通り2極化している(13頁目参考資料③参照)。

①生活介護(20名定員に対して看護師1名)の配置に準じて、常時見守りが必要な重症者を1人のみ受け入れる

②主たる対象を重心とする放デイに、多機能特例で生活介護を追加し、ほぼマンツーマンで支援する

どちらもご本人らしさを尊重した支援を継続するためには、非常に高い経験知と細心の配慮が必要であり、ご本人の継続した安心

安全な居場所を確保するには難を要する。

・人材の不足(重症者の経験がある人材が極めて少ない):

特別支援学校卒業後、療育の機会が少なくなるため、個々の発達の特性に配慮した心身の機能維持を可能にする療育的視点を

踏まえた人材は極めて少ない。しかし、この移行期以降の合併症により、より複雑な医療的ケアが増加するケースや、複数人で

の介助を必要とするケースも多く、通いを中心とした在宅での生活自体がより困難になってくる(13頁目参考資料③参照) 。

上記理由から、重症児者の18歳以降の居場所が社会的に不足しており、早急に対応が必要である。

5