よむ、つかう、まなぶ。

ヒアリング資料5 一般社団法人 全国重症児者デイサービス・ネットワーク (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

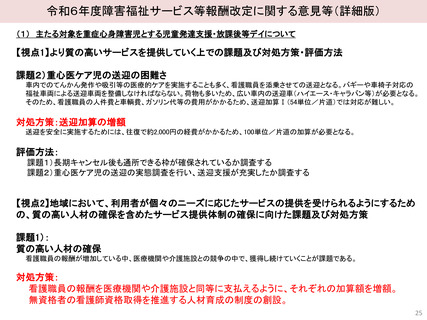

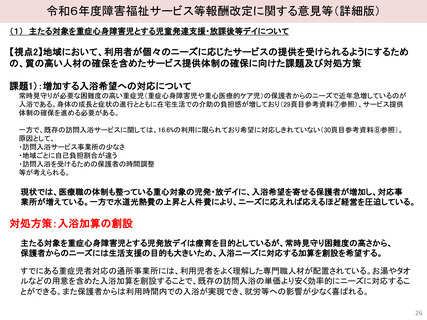

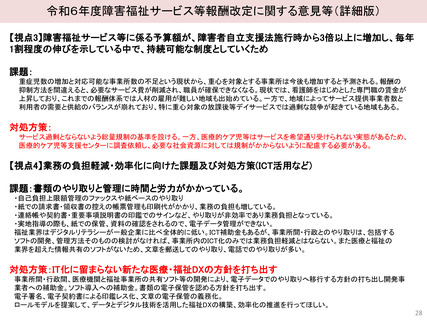

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)

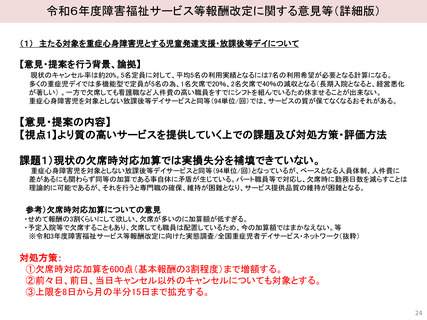

(1) 主たる対象を重症心身障害児とする児童発達支援・放課後等デイについて

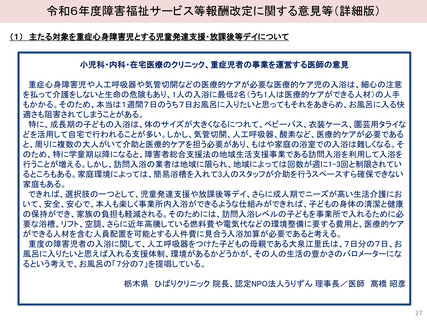

小児科・内科・在宅医療のクリニック、重症児者の事業を運営する医師の意見

重症心身障害児や人工呼吸器や気管切開などの医療的ケアが必要な医療的ケア児の入浴は、細心の注意

を払って介護をしないと生命の危険もあり、1人の入浴に最低2名(うち1人は医療的ケアができる人材)の人手

もかかる。そのため、本当は1週間7日のうち7日お風呂に入りたいと思ってもそれをあきらめ、お風呂に入る快

適さも阻害されてしまうことがある。

特に、成長期の子どもの入浴は、体のサイズが大きくなるにつれて、ベビーバス、衣装ケース、園芸用タライな

どを活用して自宅で行われることが多い。しかし、気管切開、人工呼吸器、酸素など、医療的ケアが必要である

と、周りに複数の大人がいて介助と医療的ケアを担う必要があり、もはや家庭の浴室での入浴は難しくなる。そ

のため、特に学童期以降になると、障害者総合支援法の地域生活支援事業である訪問入浴を利用して入浴を

行うことが増える。しかし、訪問入浴の業者は地域に限られ、地域によっては回数が週に1-3回と制限されてい

るところもある。家庭環境によっては、簡易浴槽を入れて3人のスタッフが介助を行うスペースすら確保できない

家庭もある。

できれば、選択肢の一つとして、児童発達支援や放課後等デイ、さらに成人期でニーズが高い生活介護にお

いて、安全、安心で、本人も楽しく事業所内入浴ができるような仕組みができれば、子どもの身体の清潔と健康

の保持ができ、家族の負担も軽減される。そのためには、訪問入浴レベルの子どもを事業所で入れるために必

要な浴槽、リフト、空調、さらに近年高騰している燃料費や電気代などの環境整備に要する費用と、医療的ケア

ができる人材を含む人員配置を可能とする人件費に見合う入浴加算が必要であると考える。

重度の障害児者の入浴に関して、人工呼吸器をつけた子どもの母親である大泉江里氏は、7日分の7日、お

風呂に入りたいと思えば入れる支援体制、環境があるかどうかが、その人の生活の豊かさのバロメーターにな

るという考えで、お風呂の「7分の7」を提唱している。

栃木県 ひばりクリニック 院長、認定NPO法人うりずん 理事長/医師 髙橋 昭彦

27

(1) 主たる対象を重症心身障害児とする児童発達支援・放課後等デイについて

小児科・内科・在宅医療のクリニック、重症児者の事業を運営する医師の意見

重症心身障害児や人工呼吸器や気管切開などの医療的ケアが必要な医療的ケア児の入浴は、細心の注意

を払って介護をしないと生命の危険もあり、1人の入浴に最低2名(うち1人は医療的ケアができる人材)の人手

もかかる。そのため、本当は1週間7日のうち7日お風呂に入りたいと思ってもそれをあきらめ、お風呂に入る快

適さも阻害されてしまうことがある。

特に、成長期の子どもの入浴は、体のサイズが大きくなるにつれて、ベビーバス、衣装ケース、園芸用タライな

どを活用して自宅で行われることが多い。しかし、気管切開、人工呼吸器、酸素など、医療的ケアが必要である

と、周りに複数の大人がいて介助と医療的ケアを担う必要があり、もはや家庭の浴室での入浴は難しくなる。そ

のため、特に学童期以降になると、障害者総合支援法の地域生活支援事業である訪問入浴を利用して入浴を

行うことが増える。しかし、訪問入浴の業者は地域に限られ、地域によっては回数が週に1-3回と制限されてい

るところもある。家庭環境によっては、簡易浴槽を入れて3人のスタッフが介助を行うスペースすら確保できない

家庭もある。

できれば、選択肢の一つとして、児童発達支援や放課後等デイ、さらに成人期でニーズが高い生活介護にお

いて、安全、安心で、本人も楽しく事業所内入浴ができるような仕組みができれば、子どもの身体の清潔と健康

の保持ができ、家族の負担も軽減される。そのためには、訪問入浴レベルの子どもを事業所で入れるために必

要な浴槽、リフト、空調、さらに近年高騰している燃料費や電気代などの環境整備に要する費用と、医療的ケア

ができる人材を含む人員配置を可能とする人件費に見合う入浴加算が必要であると考える。

重度の障害児者の入浴に関して、人工呼吸器をつけた子どもの母親である大泉江里氏は、7日分の7日、お

風呂に入りたいと思えば入れる支援体制、環境があるかどうかが、その人の生活の豊かさのバロメーターにな

るという考えで、お風呂の「7分の7」を提唱している。

栃木県 ひばりクリニック 院長、認定NPO法人うりずん 理事長/医師 髙橋 昭彦

27