よむ、つかう、まなぶ。

感染症について(その1) 総-2 (45 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

麻しんについて

健康局結核感染症課

提出資料

麻しんの概要

①症状:感染後約12日程度の潜伏期間を経て発症し、発熱、上気道炎症状・結膜炎症状などが現れる。発症の2~4日後発疹が生じ、再度発

熱し、3~4日後解熱する。

※ 発症前日から解熱後3日間程度感染力がある。

②合併症:肺炎、中耳炎、脳炎。

※ 稀に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)が発生する。

③感染経路:空気感染。感染力が非常に強い。

④届出:医師は臨床診断後、直ちに保健所等に届出をしなければならない。

⑤治療・予防:対症療法のみ。予防としては、ワクチンが有効。

※

届出を受け、保健所等が患者本人に聞き取りを行い、患者本人と接種した者に対して健康観察等を実施している。

国内の麻しん対策等の現状

<国内の麻しんの発生状況>

○近年、麻疹の報告数は、2020年10件、2021年6件、2022年6件、2023年(6月4日時点)は14件となっている。

○2021年度感染症流行予測調査より、麻しんPA抗体価が16以上の割合は、2歳以上のほぼ全年齢で95%以上となっている 。

○定期接種等の対策により、2010年5月を最後に土着株(過去1年間国内で発生したウイルス株)による麻しんの発生は確認されておらず、近

年の麻しんの発生は海外から持ち込まれたものと考えられている。なお、ほぼ全年齢で95%以上の者が免疫を保有していることから、海外か

ら麻しんが持ち込まれても、大きな感染拡大につながるおそれは低い。

<麻しん対策の状況>

○現在、1歳児と小学校入学前1年間の間にある幼児に定期接種(麻しん風しん混合ワクチン)を実施(2回接種)。

※ 2008年度から2012年度に、抗体保有率の低かった当時中学1年生と高校3年生相当の者に対して、追加の定期接種を実施し、全世代において高い抗体保有率を実現した。

○海外から麻しんが持ち込まれた場合など、一時的に報告数が増加した際には、速やかに関係各所に注意喚起等を行っている。

○2015年3月27日、WHOにより、日本は麻しんの排除を達成したとの認定(※)を受け、現在まで排除認定を維持。

※ 適切なサーベイランス制度の下、土着株による麻しんの感染が3年間確認されないこと、又は遺伝子型の解析によりそのことが示唆されること。

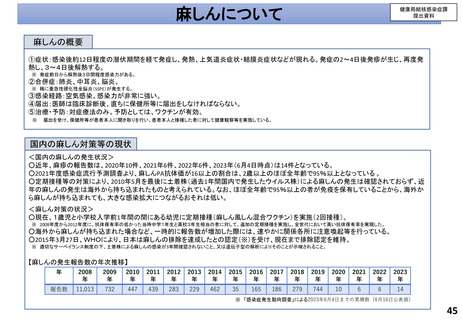

【麻しんの発生報告数の年次推移】

年

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

2017

年

2018

年

2019

年

2020

年

2021

年

2022

年

2023

年

報告数

11,013

732

447

439

283

229

462

35

165

186

279

744

10

6

6

14

※ 「感染症発生動向調査」による2023年6月4日までの累積数(6月16日公表値)

45

健康局結核感染症課

提出資料

麻しんの概要

①症状:感染後約12日程度の潜伏期間を経て発症し、発熱、上気道炎症状・結膜炎症状などが現れる。発症の2~4日後発疹が生じ、再度発

熱し、3~4日後解熱する。

※ 発症前日から解熱後3日間程度感染力がある。

②合併症:肺炎、中耳炎、脳炎。

※ 稀に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)が発生する。

③感染経路:空気感染。感染力が非常に強い。

④届出:医師は臨床診断後、直ちに保健所等に届出をしなければならない。

⑤治療・予防:対症療法のみ。予防としては、ワクチンが有効。

※

届出を受け、保健所等が患者本人に聞き取りを行い、患者本人と接種した者に対して健康観察等を実施している。

国内の麻しん対策等の現状

<国内の麻しんの発生状況>

○近年、麻疹の報告数は、2020年10件、2021年6件、2022年6件、2023年(6月4日時点)は14件となっている。

○2021年度感染症流行予測調査より、麻しんPA抗体価が16以上の割合は、2歳以上のほぼ全年齢で95%以上となっている 。

○定期接種等の対策により、2010年5月を最後に土着株(過去1年間国内で発生したウイルス株)による麻しんの発生は確認されておらず、近

年の麻しんの発生は海外から持ち込まれたものと考えられている。なお、ほぼ全年齢で95%以上の者が免疫を保有していることから、海外か

ら麻しんが持ち込まれても、大きな感染拡大につながるおそれは低い。

<麻しん対策の状況>

○現在、1歳児と小学校入学前1年間の間にある幼児に定期接種(麻しん風しん混合ワクチン)を実施(2回接種)。

※ 2008年度から2012年度に、抗体保有率の低かった当時中学1年生と高校3年生相当の者に対して、追加の定期接種を実施し、全世代において高い抗体保有率を実現した。

○海外から麻しんが持ち込まれた場合など、一時的に報告数が増加した際には、速やかに関係各所に注意喚起等を行っている。

○2015年3月27日、WHOにより、日本は麻しんの排除を達成したとの認定(※)を受け、現在まで排除認定を維持。

※ 適切なサーベイランス制度の下、土着株による麻しんの感染が3年間確認されないこと、又は遺伝子型の解析によりそのことが示唆されること。

【麻しんの発生報告数の年次推移】

年

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

2017

年

2018

年

2019

年

2020

年

2021

年

2022

年

2023

年

報告数

11,013

732

447

439

283

229

462

35

165

186

279

744

10

6

6

14

※ 「感染症発生動向調査」による2023年6月4日までの累積数(6月16日公表値)

45