よむ、つかう、まなぶ。

03【資料1】海外製インフルワクチンの製造供給プロセス案について (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30319.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第31回 1/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

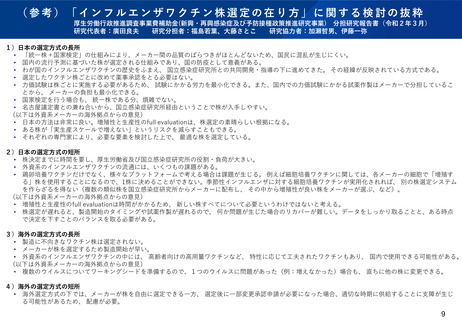

(参考)「インフルエンザワクチン株選定の在り方」に関する検討の抜粋

厚生労働行政推進調査事業費補助金(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業) 分担研究報告書(令和2年3月)

研究代表者:廣田良夫

研究分担者:福島若葉、大藤さとこ

研究協力者:加瀬哲男、伊藤一弥

4)海外の選定方式の短所(続き)

• 現行の承認内容では、厚生労働省が指定した特定の株を使うこととなっているが、海外選定方式に倣って「類似株」とすると、 承認書はどうなるかという

懸念がある(添付文書に、許可を得ずに株名を書いて良いのか、 など)。

• WHOとの情報交換やWHO-CCからの株入手が必要になるなど、 メーカーの負荷が大きい。

• 国内メーカーであっても、 各社で使用する株が違う可能性が生じる。 販売戦略として、国がどのように統制を取るのかが課題になる。

• 類似株であっても、卵馴化による抗原性の変化の程度が違う。 その程度によっては有効性に影響が生じかねないため、 メーカ一格差につながる恐れがある。

• 統一株でない場合、供給本数の予測を立てにくい(「A社のワクチンは効くそうだ」といううわさが出ると、そのメーカーの発注が多くなる可能性もあ

る)。

• 「流行予測株との抗原性の合致度」 と「生産性」 のどちらを優先するかについて、 メーカーで結論付けるのは非常に難しい。類似株のうち、どの株をどの

ような理由で選んだかという、 国民からの理解も得られる説明が必要になる。

• 「日本の流行予測株と抗原性が合致した株」 が必ずしも選択されない。

• 国内メーカーの立場としては、 各社が異なる株をそれぞれ選定し、 選定した株の試薬を1社で全て作製しなければならない状況の場合には、 力価試験用試

薬の作製に現行以上の時間がかかる。 試薬は株ごとに作製しなければならないこと、1株あたり2ロット作製することになっているため、4株で8ロット

必要になる。現状、国内メーカ一4社で分担して作製しているが、B型は株によって試験の方法が変わることもあるため、 組み合わせによっては対応でき

なくなるかもしれない。

• メーカーごとに異なる株を使用する場合、 国家検定が円滑に進むかどうかという懸念がある。

• メーカ一責任で株を選ぶと、 その後の評価も必須になる。「今年のワクチンは効かない」といわれた場合に、説明が難しい。また、有効性研究の結果、有

効率がA社>>B社となると、翌シー ズンは混乱するのではないか。(補足: 米国でもワクチン有効性研究が行われているが、 鶏卵培養/細胞培養/遺伝子

組換えなどの別で有効率を算出しているのみであり、メーカ一別ではない。「鶏卵培養ワクチンであれば、 メーカーが違っても同じもの」という感覚であ

る。)

• 「統一株にこだわらなければ、 国内メーカーも海外展開できるのでは?」と言われることもあるが、費用対効果を考えると現実的には難しい。

(以下は外資系メーカーの海外拠点からの意見)

• 製造候補株の中でも、 入手の容易さが重視される傾向が見受けられる。

• 試薬についても、使用実績が重視される傾向が見受けられる。

• 製造候補株が複数になると、それに伴い試薬の数も増えるので、 当局あるいは民間機関との情報共有・調整作業がさらに必要となる。

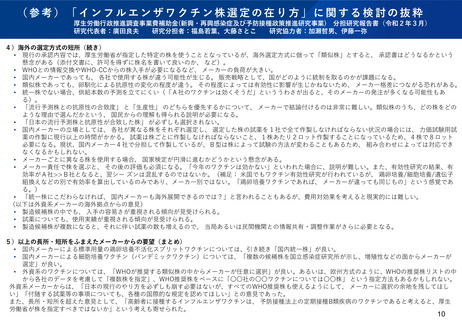

5)以上の長所・短所をふまえたメーカーからの要望(まとめ)

• 国内メーカーによる標準用量の鶏卵培養不活化スプリットワクチンについては、引き続き「国内統一株」が良い。

• 国内メーカーによる細胞培養ワクチン(パンデミックワクチン)については、「複数の候補株を国立感染症研究所が示し、増殖性などの面からメーカーが

選定」が良い。

• 外資系のワクチンについては、「WHOが推奨する類似株の中からメーカーが任意に選択」が良い。あるいは、欧州方式のように、WHOの推奨株リストの中

から各社のデータを考慮して「複数株を指定」、WHO推奨株をベースに「〇〇社の〇〇ワクチンについては〇〇株」 という指定方法もあるかもしれない。

外資系メーカーからは、「日本の現行のやり方を必ずしも崩す必要はないが、すべてのWHO推奨株も使えるようにして、 メーカーに選択の余地を残してほし

い」「付随する試薬等の事項についても、各種の国際的な規定を認めてほしい」との意見であった。

また、長所・短所を超えた意見として、「高齢者に接種するインフルエンザワクチンは、 予防接種法上の定期接種B類疾病のワクチンであると考えると、厚生

労働省が株を指定すべきではないか」という考えも寄せられた。

10

厚生労働行政推進調査事業費補助金(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業) 分担研究報告書(令和2年3月)

研究代表者:廣田良夫

研究分担者:福島若葉、大藤さとこ

研究協力者:加瀬哲男、伊藤一弥

4)海外の選定方式の短所(続き)

• 現行の承認内容では、厚生労働省が指定した特定の株を使うこととなっているが、海外選定方式に倣って「類似株」とすると、 承認書はどうなるかという

懸念がある(添付文書に、許可を得ずに株名を書いて良いのか、 など)。

• WHOとの情報交換やWHO-CCからの株入手が必要になるなど、 メーカーの負荷が大きい。

• 国内メーカーであっても、 各社で使用する株が違う可能性が生じる。 販売戦略として、国がどのように統制を取るのかが課題になる。

• 類似株であっても、卵馴化による抗原性の変化の程度が違う。 その程度によっては有効性に影響が生じかねないため、 メーカ一格差につながる恐れがある。

• 統一株でない場合、供給本数の予測を立てにくい(「A社のワクチンは効くそうだ」といううわさが出ると、そのメーカーの発注が多くなる可能性もあ

る)。

• 「流行予測株との抗原性の合致度」 と「生産性」 のどちらを優先するかについて、 メーカーで結論付けるのは非常に難しい。類似株のうち、どの株をどの

ような理由で選んだかという、 国民からの理解も得られる説明が必要になる。

• 「日本の流行予測株と抗原性が合致した株」 が必ずしも選択されない。

• 国内メーカーの立場としては、 各社が異なる株をそれぞれ選定し、 選定した株の試薬を1社で全て作製しなければならない状況の場合には、 力価試験用試

薬の作製に現行以上の時間がかかる。 試薬は株ごとに作製しなければならないこと、1株あたり2ロット作製することになっているため、4株で8ロット

必要になる。現状、国内メーカ一4社で分担して作製しているが、B型は株によって試験の方法が変わることもあるため、 組み合わせによっては対応でき

なくなるかもしれない。

• メーカーごとに異なる株を使用する場合、 国家検定が円滑に進むかどうかという懸念がある。

• メーカ一責任で株を選ぶと、 その後の評価も必須になる。「今年のワクチンは効かない」といわれた場合に、説明が難しい。また、有効性研究の結果、有

効率がA社>>B社となると、翌シー ズンは混乱するのではないか。(補足: 米国でもワクチン有効性研究が行われているが、 鶏卵培養/細胞培養/遺伝子

組換えなどの別で有効率を算出しているのみであり、メーカ一別ではない。「鶏卵培養ワクチンであれば、 メーカーが違っても同じもの」という感覚であ

る。)

• 「統一株にこだわらなければ、 国内メーカーも海外展開できるのでは?」と言われることもあるが、費用対効果を考えると現実的には難しい。

(以下は外資系メーカーの海外拠点からの意見)

• 製造候補株の中でも、 入手の容易さが重視される傾向が見受けられる。

• 試薬についても、使用実績が重視される傾向が見受けられる。

• 製造候補株が複数になると、それに伴い試薬の数も増えるので、 当局あるいは民間機関との情報共有・調整作業がさらに必要となる。

5)以上の長所・短所をふまえたメーカーからの要望(まとめ)

• 国内メーカーによる標準用量の鶏卵培養不活化スプリットワクチンについては、引き続き「国内統一株」が良い。

• 国内メーカーによる細胞培養ワクチン(パンデミックワクチン)については、「複数の候補株を国立感染症研究所が示し、増殖性などの面からメーカーが

選定」が良い。

• 外資系のワクチンについては、「WHOが推奨する類似株の中からメーカーが任意に選択」が良い。あるいは、欧州方式のように、WHOの推奨株リストの中

から各社のデータを考慮して「複数株を指定」、WHO推奨株をベースに「〇〇社の〇〇ワクチンについては〇〇株」 という指定方法もあるかもしれない。

外資系メーカーからは、「日本の現行のやり方を必ずしも崩す必要はないが、すべてのWHO推奨株も使えるようにして、 メーカーに選択の余地を残してほし

い」「付随する試薬等の事項についても、各種の国際的な規定を認めてほしい」との意見であった。

また、長所・短所を超えた意見として、「高齢者に接種するインフルエンザワクチンは、 予防接種法上の定期接種B類疾病のワクチンであると考えると、厚生

労働省が株を指定すべきではないか」という考えも寄せられた。

10