よむ、つかう、まなぶ。

資料2 介護保険部会における議論の状況 (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第126回介護保険部会における主なご意見⑥

(身寄りのない高齢者等への支援関係)

(論点①-ⅰ

身寄りのない高齢者等への支援に資する地域ケア会議の活用推進、相談体制の充実等)(続き)

○

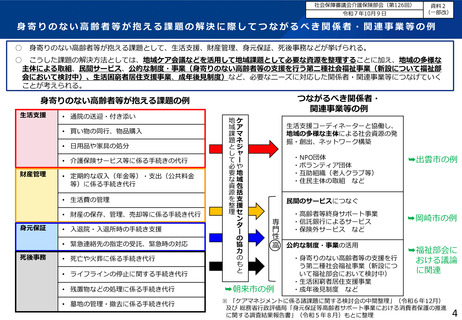

身寄りのない高齢者等が抱える課題の解決に際してつながるべき関係者・関連事業等の例として、老人クラブの地域における

活動については、地域の特性などに合わせた多様な取組が行われている。生活支援に係る取組についても、老人クラブ会員が地

域住民の方々への日常的な声かけなどによって、地域の身寄りのない高齢者などの発見などにもつながるとともに、必要な支援

の取組が行われている。しかしながら、老人クラブの活動には課題もあり、会員の高齢化や後継者不足などにより、活動の縮小

や支援活動の効果的な展開のための多様な主体との連携・協働の難しさなどがある。一方で、地域の老人クラブ活動を支える市

町村老人クラブ連合会を市町村社会福祉協議会が担っており、かつ市町村社協が生活支援体制整備事業を受託の上、生活支援

コーディネーターを配置している場合、老人クラブにおける生活支援、支え合いの活動が地域において効果的な活動につながっ

ている例が見られる。生活支援コーディネーターと協働した、地域の多様な主体による社会資源の発掘・創出、ネットワークの

構築について、つながるべき関係者として、NPO団体、ボランティア団体、老人クラブ、住民主体の取組などに加え、社会福祉

協議会についてもより積極的に関わっていただけるとありがたいと考える。

○

「身寄りのない」の定義やイメージを共有した上で議論することが望ましい。地域ケア会議の活用推進については、一般的に

は親会議の下に、名称は各地域で異なると思うが、小地域ケア会議のようなものを設置して個別事例に対応しているケースが多

いと察する。今後対応ニーズが増える地域においては、地域ケア会議の組織体制を増強していくことや、他の分野の会議体と連

携することについては、市町村に組織横断的に協議できる部分がないとなかなか難しいと考える。

○

いわゆる身寄りのない人という表現については、関連する会議体に出ている人にとっては、日本語的な意味での身寄りのない

人に限るものではないという当然の了解があるように思うが、その点について語感も含めた多くの御指摘をいただいた。福祉部

会と非常に関連深い議論をしているため、福祉部会の方でも今日の資料や議論を何らかの形で共有していただくといったことも

御検討いただいた方がよいのではないか。

18

(身寄りのない高齢者等への支援関係)

(論点①-ⅰ

身寄りのない高齢者等への支援に資する地域ケア会議の活用推進、相談体制の充実等)(続き)

○

身寄りのない高齢者等が抱える課題の解決に際してつながるべき関係者・関連事業等の例として、老人クラブの地域における

活動については、地域の特性などに合わせた多様な取組が行われている。生活支援に係る取組についても、老人クラブ会員が地

域住民の方々への日常的な声かけなどによって、地域の身寄りのない高齢者などの発見などにもつながるとともに、必要な支援

の取組が行われている。しかしながら、老人クラブの活動には課題もあり、会員の高齢化や後継者不足などにより、活動の縮小

や支援活動の効果的な展開のための多様な主体との連携・協働の難しさなどがある。一方で、地域の老人クラブ活動を支える市

町村老人クラブ連合会を市町村社会福祉協議会が担っており、かつ市町村社協が生活支援体制整備事業を受託の上、生活支援

コーディネーターを配置している場合、老人クラブにおける生活支援、支え合いの活動が地域において効果的な活動につながっ

ている例が見られる。生活支援コーディネーターと協働した、地域の多様な主体による社会資源の発掘・創出、ネットワークの

構築について、つながるべき関係者として、NPO団体、ボランティア団体、老人クラブ、住民主体の取組などに加え、社会福祉

協議会についてもより積極的に関わっていただけるとありがたいと考える。

○

「身寄りのない」の定義やイメージを共有した上で議論することが望ましい。地域ケア会議の活用推進については、一般的に

は親会議の下に、名称は各地域で異なると思うが、小地域ケア会議のようなものを設置して個別事例に対応しているケースが多

いと察する。今後対応ニーズが増える地域においては、地域ケア会議の組織体制を増強していくことや、他の分野の会議体と連

携することについては、市町村に組織横断的に協議できる部分がないとなかなか難しいと考える。

○

いわゆる身寄りのない人という表現については、関連する会議体に出ている人にとっては、日本語的な意味での身寄りのない

人に限るものではないという当然の了解があるように思うが、その点について語感も含めた多くの御指摘をいただいた。福祉部

会と非常に関連深い議論をしているため、福祉部会の方でも今日の資料や議論を何らかの形で共有していただくといったことも

御検討いただいた方がよいのではないか。

18