よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】薬剤給付の在り方について (34 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64752.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第200回 10/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

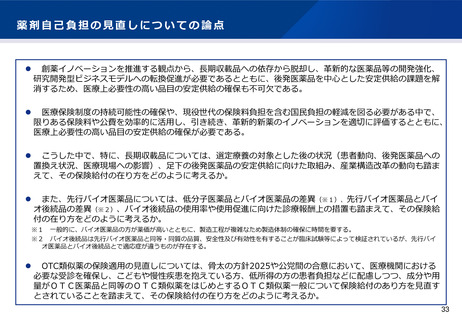

薬剤自己負担の見直しについての論点

⚫

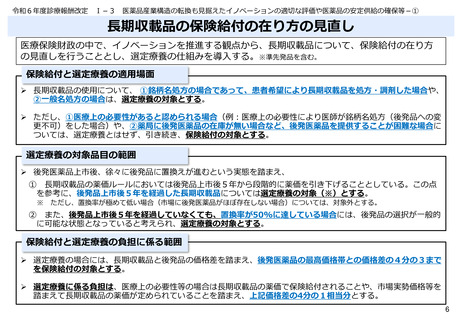

創薬イノベーションを推進する観点から、長期収載品への依存から脱却し、革新的な医薬品等の開発強化、

研究開発型ビジネスモデルへの転換促進が必要であるとともに、後発医薬品を中心とした安定供給の課題を解

消するため、医療上必要性の高い品目の安定供給の確保も不可欠である。

⚫

医療保険制度の持続可能性の確保や、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図る必要がある中で、

限りある保険料や公費を効率的に活用し、引き続き、革新的新薬のイノベーションを適切に評価するとともに、

医療上必要性の高い品目の安定供給の確保が必要である。

⚫

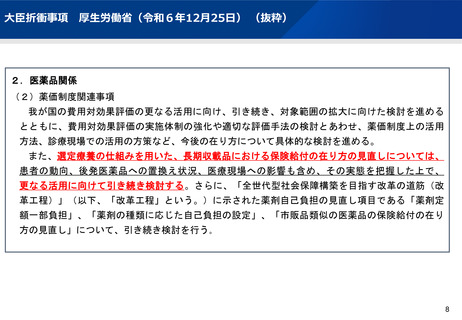

こうした中で、特に、長期収載品については、選定療養の対象とした後の状況(患者動向、後発医薬品への

置換え状況、医療現場への影響)、足下の後発医薬品の安定供給に向けた取組み、産業構造改革の動向も踏ま

えて、その保険給付の在り方をどのように考えるか。

⚫

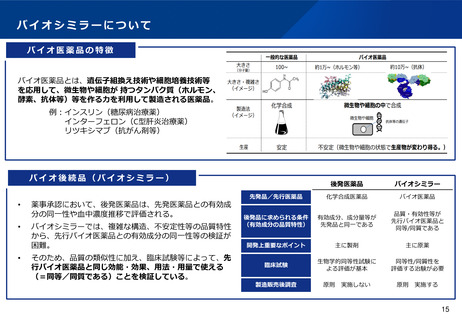

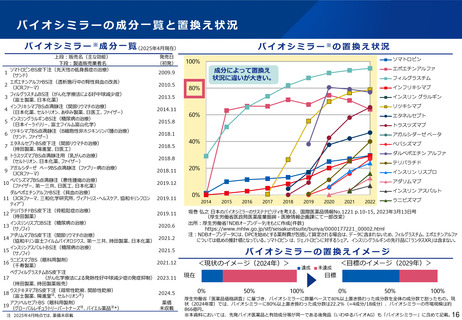

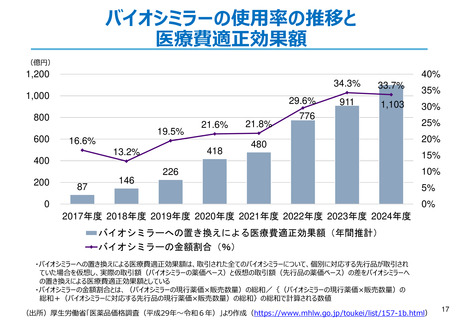

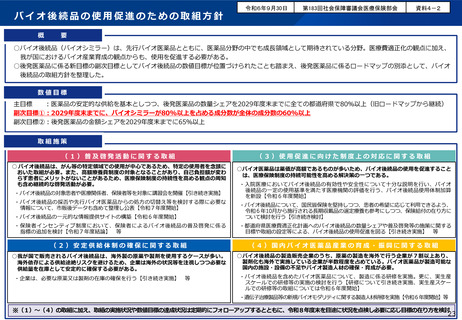

また、先行バイオ医薬品については、低分子医薬品とバイオ医薬品の差異(※1)、先行バイオ医薬品とバイ

オ後続品の差異(※2)、バイオ後続品の使用率や使用促進に向けた診療報酬上の措置も踏まえて、その保険給

付の在り方をどのように考えるか。

※1 一般的に、バイオ医薬品の方が薬価が高いとともに、製造工程が複雑なため製造体制の確保に時間を要する。

※2 バイオ後続品は先行バイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性及び有効性を有することが臨床試験等によって検証されているが、先行バイ

オ医薬品とバイオ後続品とで適応症が違うものが存在する。

⚫

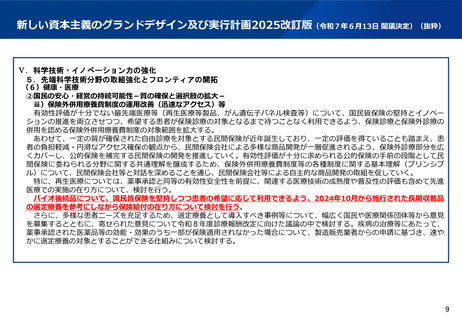

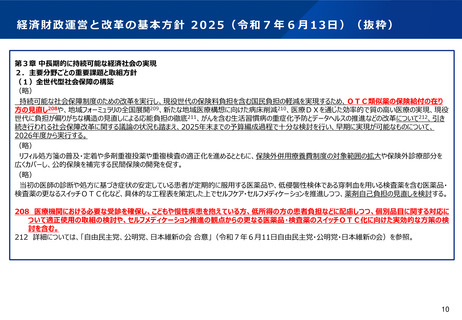

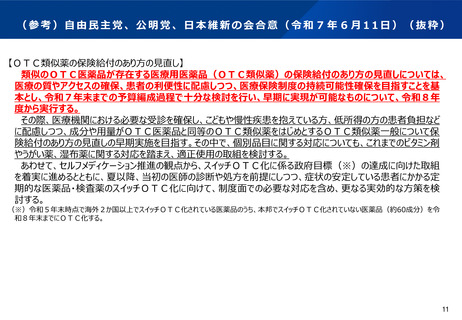

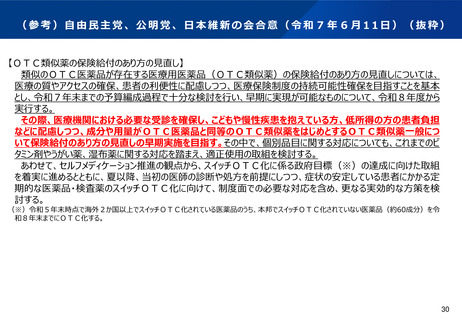

OTC類似薬の保険適用の見直しについては、骨太の方針2025や公党間の合意において、医療機関における

必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ、成分や用

量がOTC医薬品と同等のOTC類似薬をはじめとするOTC類似薬一般について保険給付のあり方を見直す

とされていることを踏まえて、その保険給付の在り方をどのように考えるか。

33

⚫

創薬イノベーションを推進する観点から、長期収載品への依存から脱却し、革新的な医薬品等の開発強化、

研究開発型ビジネスモデルへの転換促進が必要であるとともに、後発医薬品を中心とした安定供給の課題を解

消するため、医療上必要性の高い品目の安定供給の確保も不可欠である。

⚫

医療保険制度の持続可能性の確保や、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図る必要がある中で、

限りある保険料や公費を効率的に活用し、引き続き、革新的新薬のイノベーションを適切に評価するとともに、

医療上必要性の高い品目の安定供給の確保が必要である。

⚫

こうした中で、特に、長期収載品については、選定療養の対象とした後の状況(患者動向、後発医薬品への

置換え状況、医療現場への影響)、足下の後発医薬品の安定供給に向けた取組み、産業構造改革の動向も踏ま

えて、その保険給付の在り方をどのように考えるか。

⚫

また、先行バイオ医薬品については、低分子医薬品とバイオ医薬品の差異(※1)、先行バイオ医薬品とバイ

オ後続品の差異(※2)、バイオ後続品の使用率や使用促進に向けた診療報酬上の措置も踏まえて、その保険給

付の在り方をどのように考えるか。

※1 一般的に、バイオ医薬品の方が薬価が高いとともに、製造工程が複雑なため製造体制の確保に時間を要する。

※2 バイオ後続品は先行バイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性及び有効性を有することが臨床試験等によって検証されているが、先行バイ

オ医薬品とバイオ後続品とで適応症が違うものが存在する。

⚫

OTC類似薬の保険適用の見直しについては、骨太の方針2025や公党間の合意において、医療機関における

必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ、成分や用

量がOTC医薬品と同等のOTC類似薬をはじめとするOTC類似薬一般について保険給付のあり方を見直す

とされていることを踏まえて、その保険給付の在り方をどのように考えるか。

33