よむ、つかう、まなぶ。

資料5_宮地構成員提供資料 (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

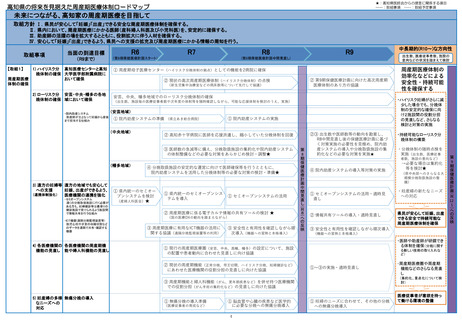

★:高知県医師会からの提言に関係する項目

――:取組事項 ----:取組予定事項

高知県の将来を見据えた周産期医療体制ロードマップ

未来につながる、高知家の周産期医療を目指して

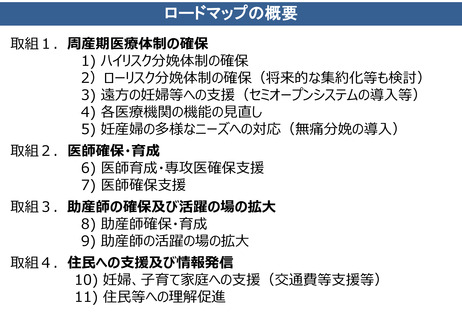

取組方針 Ⅰ.県民が安心して「妊娠」「出産」できる安全な周産期医療体制を確保する。

Ⅱ.県内において、周産期医療にかかる医師(産科婦人科医及び小児科医)を、安定的に確保する。

Ⅲ.助産師の活躍の場を拡大するとともに、役割拡大に伴う人材を確保する。

Ⅳ.安心して「妊娠」「出産」できるよう、県民への支援の拡充及び周産期医療にかかる情報の周知を行う。

取組事項

当面の到達目標

R6

(R9まで)

(第8期保健医療計画スタート)

【取組1】

1) ハイリスク分 高知医療センターと高知

娩体制の確保 大学医学部附属病院に

周産期医療

おいて確保

体制の確保

2) ローリスク分 安芸・中央・幡多の各地

娩体制の確保 域において確保

R7

R8

(第8期保健医療計画中間見直し)

① 周産期母子医療センター(ハイリスク分娩体制の拠点)としての機能を2病院に確保

(新生児集中治療室などの病床数等について先行して協議)

安芸、中央、幡多地域でのローリスク分娩体制の確保

(県立あき総合病院)

① 院内助産システムの実施

② 高知赤十字病院に医師を応援派遣し、縮小していた分娩体制を回復

③ 医師数の急減等に備え、分娩取扱施設の集約化や院内助産システム

の体制整備などの必要な対策をあらかじめ検討・調整★

(幡多地域)

・ICT機器(遠隔分娩監視装置等)

胎児心拍や子宮の収縮状態など

のデータを遠隔で共有・確認する

機器

4) 各医療機関の 各医療機関の周産期機

機能の見直し 能や婦人科機能の見直し

④ 分娩取扱施設の安定的な運営に向けて医師確保等を行うとともに、

院内助産システムを活用した分娩体制等の必要な対策の検討・準備★

① 県内統一のセミオー

プンシステムを検討

(産婦人科医会)★

① 県内統一のセミオープンシス

テムを導入

① セミオープンシステムの活用

② 周産期医療に係る電子カルテ情報の共有ツールの検討 ★

(国の医療DXの動向を踏まえながら)

③ 周産期医療に有用なICT機器の活用に

関する協議(遠隔分娩監視装置等の利用)

③ 安全性と有用性を確認しながら順

次導入(機器への習熟と本格導入)

第

8

期

保

健

医

療

計

画

中

間

見

直

し

(

R

8

)

へ

の

反

映

②③ 出生数や医師数等の動向を勘案し、

R8中間見直し後の保健医療計画に基づ

く対策実施の必要性を見極め、院内助

産システムの導入や分娩取扱施設の集

約化などの必要な対策を実施★

④ 院内助産システムの導入等対策の実施

① セミオープンシステムの活用・適時見

直し

② 情報共有ツールの導入・適時見直し

① 無痛分娩の導入準備

(医療従事者の育成など)

① 脳血管や心臓の疾患など医学的

に必要な分娩への無痛分娩導入

4

周産期医療体制の

効率化などによる

安全性・持続可能

性を確保する

・持続可能なローリスク分

娩体制の構築

・分娩体制の随時点検を

実施(出生数、医療従事

→必要な場合は集約化

等を検討★

(県中央部へのさらなる大

規模分娩取扱施設の整

備)

・妊産婦の新たなニーズ

への対応

県民が安心して妊娠、出産

できる安全で持続可能な

周産期医療体制を確保

③ 安全性と有用性を確認しながら順次導入

(機器への習熟と本格導入)

・医師や助産師が研鑽でき

る体制を確保(分娩に関す

る新しい技術の取り入れな

ど)

①~③の実施・適時見直し

・周産期医療圏や周産期

機能などのさらなる見直

し

(集約化、重点化について検

討)

③ 周産期機能と婦人科機能(がん、更年期疾患など)を併せ持つ医療機関

での役割分担(がん手術の集約化など)の見直しに向けた協議

5) 妊産婦の多様 無痛分娩の導入

なニーズへの

対応

出生数、医療従事者数、施設の

意向などの状況を踏まえて検討

者数、施設の意向など)

① 現行の周産期医療圏(安芸、中央、高幡、幡多)の設定について、施設

の配置や患者動向に合わせた見直しに向け協議

② 現状の周産期機能(正常分娩、帝王切開、ハイリスク分娩、妊婦健診など)

にあわせた医療機関の役割分担の見直しに向けた協議

中長期的(R10~)な方向性

・ハイリスク妊婦がさらに減

少した場合でも、分娩体

制の安定的な確保に向

け2施設間の役割分担

の見直しなど、さらなる

検討と対策の実施

(出生数、施設毎の医療従事者数や次年度の体制等を随時確認しながら、可能な応援体制を検討のうえ、実施)

(中央地域)

・セミオープンシステム

遠くの分娩取扱施設に行く必要が

ある方も、妊婦健診等は最寄りの

健診施設で受けられるよう施設間

で情報共有を行う仕組み

② 第9期保健医療計画に向けた高次周産期

医療体制のあり方の協議

② 現状の高次周産期医療体制(ハイリスク分娩体制)の点検

(安芸地域)

・院内助産システム

助産師が主となって妊娠から産後

① 院内助産システムの準備

まで担当する仕組み

3) 遠方の妊婦等 遠方の地域でも安心して

への支援

妊娠、出産ができるよう、

(連携体制強化)

医療機関の連携を強化

R9

① 妊婦のニーズに合わせて、その他の分娩

への無痛分娩導入

医療従事者が意欲を持っ

て働ける環境の整備

第

9

期

保

健

医

療

計

画

(

R

12

~

)

へ

の

反

映

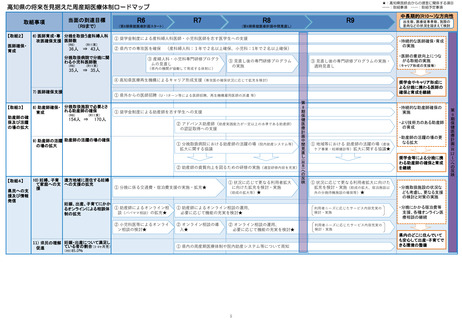

――:取組事項 ----:取組予定事項

高知県の将来を見据えた周産期医療体制ロードマップ

未来につながる、高知家の周産期医療を目指して

取組方針 Ⅰ.県民が安心して「妊娠」「出産」できる安全な周産期医療体制を確保する。

Ⅱ.県内において、周産期医療にかかる医師(産科婦人科医及び小児科医)を、安定的に確保する。

Ⅲ.助産師の活躍の場を拡大するとともに、役割拡大に伴う人材を確保する。

Ⅳ.安心して「妊娠」「出産」できるよう、県民への支援の拡充及び周産期医療にかかる情報の周知を行う。

取組事項

当面の到達目標

R6

(R9まで)

(第8期保健医療計画スタート)

【取組1】

1) ハイリスク分 高知医療センターと高知

娩体制の確保 大学医学部附属病院に

周産期医療

おいて確保

体制の確保

2) ローリスク分 安芸・中央・幡多の各地

娩体制の確保 域において確保

R7

R8

(第8期保健医療計画中間見直し)

① 周産期母子医療センター(ハイリスク分娩体制の拠点)としての機能を2病院に確保

(新生児集中治療室などの病床数等について先行して協議)

安芸、中央、幡多地域でのローリスク分娩体制の確保

(県立あき総合病院)

① 院内助産システムの実施

② 高知赤十字病院に医師を応援派遣し、縮小していた分娩体制を回復

③ 医師数の急減等に備え、分娩取扱施設の集約化や院内助産システム

の体制整備などの必要な対策をあらかじめ検討・調整★

(幡多地域)

・ICT機器(遠隔分娩監視装置等)

胎児心拍や子宮の収縮状態など

のデータを遠隔で共有・確認する

機器

4) 各医療機関の 各医療機関の周産期機

機能の見直し 能や婦人科機能の見直し

④ 分娩取扱施設の安定的な運営に向けて医師確保等を行うとともに、

院内助産システムを活用した分娩体制等の必要な対策の検討・準備★

① 県内統一のセミオー

プンシステムを検討

(産婦人科医会)★

① 県内統一のセミオープンシス

テムを導入

① セミオープンシステムの活用

② 周産期医療に係る電子カルテ情報の共有ツールの検討 ★

(国の医療DXの動向を踏まえながら)

③ 周産期医療に有用なICT機器の活用に

関する協議(遠隔分娩監視装置等の利用)

③ 安全性と有用性を確認しながら順

次導入(機器への習熟と本格導入)

第

8

期

保

健

医

療

計

画

中

間

見

直

し

(

R

8

)

へ

の

反

映

②③ 出生数や医師数等の動向を勘案し、

R8中間見直し後の保健医療計画に基づ

く対策実施の必要性を見極め、院内助

産システムの導入や分娩取扱施設の集

約化などの必要な対策を実施★

④ 院内助産システムの導入等対策の実施

① セミオープンシステムの活用・適時見

直し

② 情報共有ツールの導入・適時見直し

① 無痛分娩の導入準備

(医療従事者の育成など)

① 脳血管や心臓の疾患など医学的

に必要な分娩への無痛分娩導入

4

周産期医療体制の

効率化などによる

安全性・持続可能

性を確保する

・持続可能なローリスク分

娩体制の構築

・分娩体制の随時点検を

実施(出生数、医療従事

→必要な場合は集約化

等を検討★

(県中央部へのさらなる大

規模分娩取扱施設の整

備)

・妊産婦の新たなニーズ

への対応

県民が安心して妊娠、出産

できる安全で持続可能な

周産期医療体制を確保

③ 安全性と有用性を確認しながら順次導入

(機器への習熟と本格導入)

・医師や助産師が研鑽でき

る体制を確保(分娩に関す

る新しい技術の取り入れな

ど)

①~③の実施・適時見直し

・周産期医療圏や周産期

機能などのさらなる見直

し

(集約化、重点化について検

討)

③ 周産期機能と婦人科機能(がん、更年期疾患など)を併せ持つ医療機関

での役割分担(がん手術の集約化など)の見直しに向けた協議

5) 妊産婦の多様 無痛分娩の導入

なニーズへの

対応

出生数、医療従事者数、施設の

意向などの状況を踏まえて検討

者数、施設の意向など)

① 現行の周産期医療圏(安芸、中央、高幡、幡多)の設定について、施設

の配置や患者動向に合わせた見直しに向け協議

② 現状の周産期機能(正常分娩、帝王切開、ハイリスク分娩、妊婦健診など)

にあわせた医療機関の役割分担の見直しに向けた協議

中長期的(R10~)な方向性

・ハイリスク妊婦がさらに減

少した場合でも、分娩体

制の安定的な確保に向

け2施設間の役割分担

の見直しなど、さらなる

検討と対策の実施

(出生数、施設毎の医療従事者数や次年度の体制等を随時確認しながら、可能な応援体制を検討のうえ、実施)

(中央地域)

・セミオープンシステム

遠くの分娩取扱施設に行く必要が

ある方も、妊婦健診等は最寄りの

健診施設で受けられるよう施設間

で情報共有を行う仕組み

② 第9期保健医療計画に向けた高次周産期

医療体制のあり方の協議

② 現状の高次周産期医療体制(ハイリスク分娩体制)の点検

(安芸地域)

・院内助産システム

助産師が主となって妊娠から産後

① 院内助産システムの準備

まで担当する仕組み

3) 遠方の妊婦等 遠方の地域でも安心して

への支援

妊娠、出産ができるよう、

(連携体制強化)

医療機関の連携を強化

R9

① 妊婦のニーズに合わせて、その他の分娩

への無痛分娩導入

医療従事者が意欲を持っ

て働ける環境の整備

第

9

期

保

健

医

療

計

画

(

R

12

~

)

へ

の

反

映