よむ、つかう、まなぶ。

【資料3】通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて(報告) (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62797.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第247回 9/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

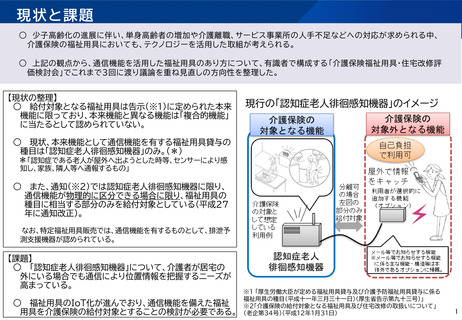

現状と課題

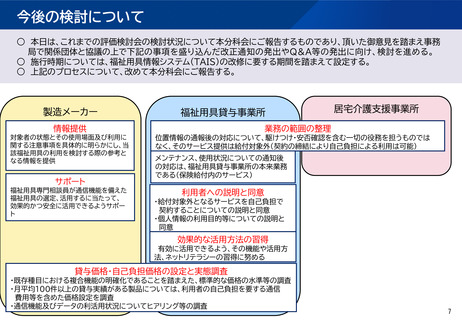

○ 少子高齢化の進展に伴い、単身高齢者の増加や介護離職、サービス事業所の人手不足などへの対応が求められる中、

介護保険の福祉用具においても、テクノロジーを活用した取組が考えられる。

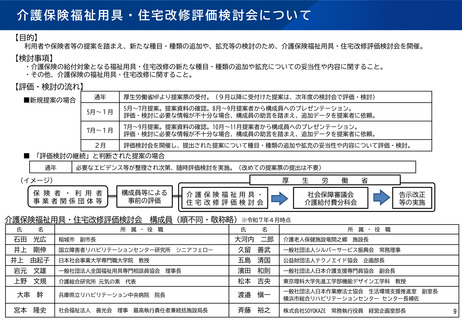

○ 上記の観点から、通信機能を活用した福祉用具のあり方について、有識者で構成する 「介護保険福祉用具・住宅改修評

価検討会」でこれまで3回に渡り議論を重ね見直しの方向性を整理した。

【現状の整理】

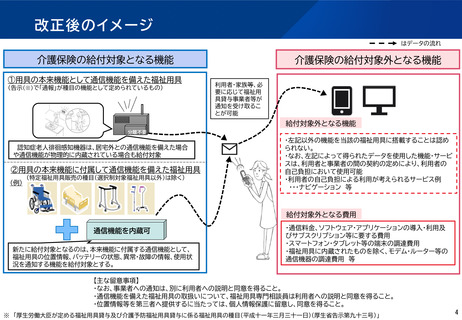

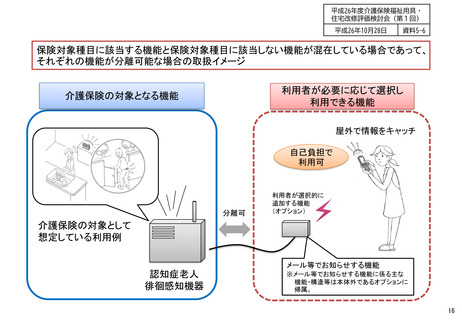

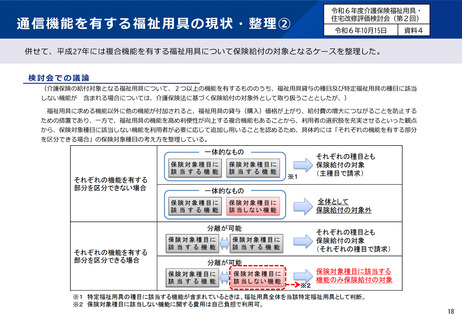

○ 給付対象となる福祉用具は告示(※1)に定められた本来

機能に限っており、本来機能と異なる機能は「複合的機能」

に当たるとして認められていない。

現行の「認知症老人徘徊感知機器」のイメージ

○ 現状、本来機能として通信機能を有する福祉用具貸与の

種目は「認知症老人徘徊感知機器」のみ。(*)

*「認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感

知し、家族、隣人等へ通報するもの」

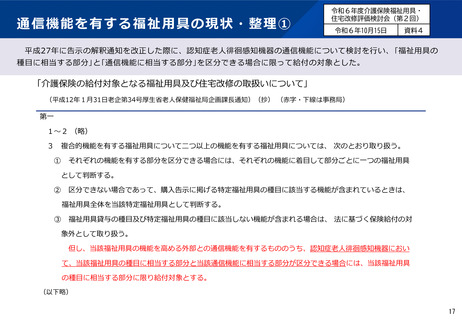

○ また、通知(※2)では認知症老人徘徊感知機器に限り、

通信機能が物理的に区分できる場合に限り、福祉用具の

種目に相当する部分のみを給付対象としている(平成27

年に通知改正)。

なお、特定福祉用具販売では、通信機能を有するものとして、排泄予

測支援機器が認められている。

【課題】

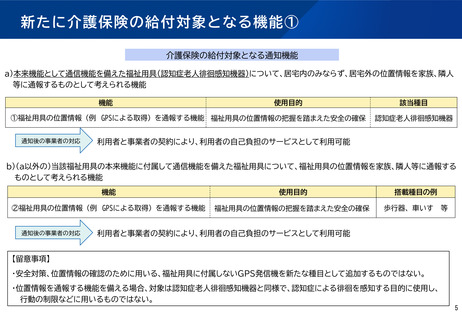

○ 「認知症老人徘徊感知機器」について、介護者が居宅の

外にいる場合でも通信により位置情報を把握するニーズが

高まっている。

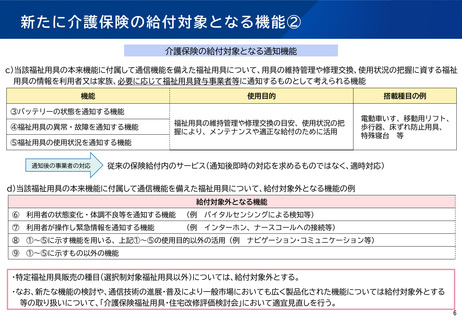

○ 福祉用具のIoT化が進んでおり、通信機能を備えた福祉

用具を介護保険の給付対象とすることの検討が必要である。

※1 「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る

福祉用具の種目(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十三号)」

※2「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」

(老企第34号)(平成12年1月31日)

1

○ 少子高齢化の進展に伴い、単身高齢者の増加や介護離職、サービス事業所の人手不足などへの対応が求められる中、

介護保険の福祉用具においても、テクノロジーを活用した取組が考えられる。

○ 上記の観点から、通信機能を活用した福祉用具のあり方について、有識者で構成する 「介護保険福祉用具・住宅改修評

価検討会」でこれまで3回に渡り議論を重ね見直しの方向性を整理した。

【現状の整理】

○ 給付対象となる福祉用具は告示(※1)に定められた本来

機能に限っており、本来機能と異なる機能は「複合的機能」

に当たるとして認められていない。

現行の「認知症老人徘徊感知機器」のイメージ

○ 現状、本来機能として通信機能を有する福祉用具貸与の

種目は「認知症老人徘徊感知機器」のみ。(*)

*「認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感

知し、家族、隣人等へ通報するもの」

○ また、通知(※2)では認知症老人徘徊感知機器に限り、

通信機能が物理的に区分できる場合に限り、福祉用具の

種目に相当する部分のみを給付対象としている(平成27

年に通知改正)。

なお、特定福祉用具販売では、通信機能を有するものとして、排泄予

測支援機器が認められている。

【課題】

○ 「認知症老人徘徊感知機器」について、介護者が居宅の

外にいる場合でも通信により位置情報を把握するニーズが

高まっている。

○ 福祉用具のIoT化が進んでおり、通信機能を備えた福祉

用具を介護保険の給付対象とすることの検討が必要である。

※1 「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る

福祉用具の種目(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十三号)」

※2「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」

(老企第34号)(平成12年1月31日)

1