よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】化学物質審査等検討小委員会とりまとめについて.pdf (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

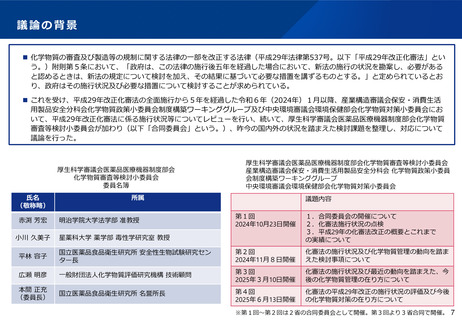

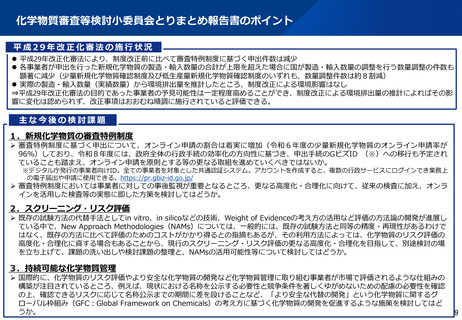

化学物質審査等検討小委員会とりまとめ報告書のポイント

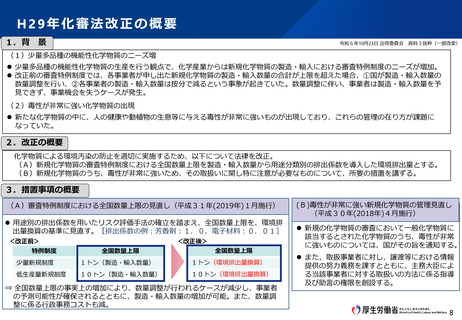

平成29年改正化審法の施行状況

⚫ 平成29年改正化審法により、制度改正前に比べて審査特例制度に基づく申出件数は減少

⚫ 各事業者が申出を行った新規化学物質の製造・輸入数量の合計が上限を超えた場合に国が製造・輸入数量の調整を行う数量調整の件数も

顕著に減少(少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度のいずれも、数量調整件数は約8割減)

⚫ 実際の製造・輸入数量(実績数量)から環境排出量を推計したところ、制度改正による環境影響はなし

⇒平成29年改正化審法の目的であった事業者の予見可能性は一定程度高めることができ、制度改正による環境排出量の推計によればその影

響に変化は認められず、改正事項はおおむね順調に施行されていると評価できる。

主な今後の検討課題

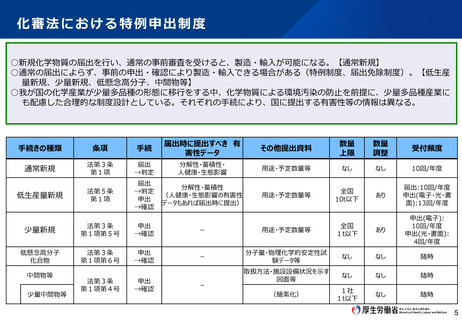

1.新規化学物質の審査特例制度

➢ 審査特例制度に基づく申出について、オンライン申請の割合は着実に増加(令和6年度の少量新規化学物質のオンライン申請率が

96%)しており、令和8年度には、政府全体の行政手続の効率化の方向性に基づき、申出手続のGビズID (※)への移行も予定され

ていることも踏まえ、オンライン申請を原則とする等の更なる取組を進めていくべきではないか。

※デジタル庁発行の事業者向けID。全ての事業者を対象とした共通認証システム。アカウントを作成すると、複数の行政サービスにログインでき業務上

の電子届出や申請に使用できる。https://pr.gbiz-id.go.jp/

➢ 審査特例制度においては事業者に対しての事後監視が重要となるところ、更なる高度化・合理化に向けて、従来の検査に加え、オンラ

インを活用した検査等の実態に即した方策を検討してはどうか。

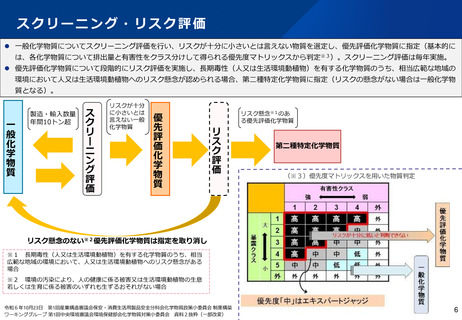

2.スクリーニング・リスク評価

➢ 既存の試験方法の代替手法としてin vitro、in silicoなどの技術、Weight of Evidenceの考え方の活用など評価の方法論の開発が進展し

ている中で、New Approach Methodologies(NAMs)については、一般的には、既存の試験方法と同等の精度・再現性があるわけで

はなく、既存の方法に比べて評価のためのコストがかかり得るとの指摘もあるが、その利用方法によっては、化学物質のリスク評価の

高度化・合理化に資する場合もあることから、現行のスクリーニング・リスク評価の更なる高度化・合理化を目指して、別途検討の場

を立ち上げて、課題の洗い出しや検討課題の整理と、NAMsの活用可能性等について検討してはどうか。

3.持続可能な化学物質管理

➢ 国際的に、化学物質のリスク評価やより安全な化学物質の開発など化学物質管理に取り組む事業者が市場で評価されるような仕組みの

構築が注目されているところ、例えば、現状における名称を公示する必要性と競争条件を著しくゆがめないための配慮の必要性を確認

の上、確認できるリスクに応じて名称公示までの期間に差を設けることなど、「より安全な代替の開発」という化学物質に関するグ

ローバル枠組み(GFC:Global Framework on Chemicals)の考え方に基づく化学物質の開発を促進するような施策を検討してはど

うか。

9

平成29年改正化審法の施行状況

⚫ 平成29年改正化審法により、制度改正前に比べて審査特例制度に基づく申出件数は減少

⚫ 各事業者が申出を行った新規化学物質の製造・輸入数量の合計が上限を超えた場合に国が製造・輸入数量の調整を行う数量調整の件数も

顕著に減少(少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度のいずれも、数量調整件数は約8割減)

⚫ 実際の製造・輸入数量(実績数量)から環境排出量を推計したところ、制度改正による環境影響はなし

⇒平成29年改正化審法の目的であった事業者の予見可能性は一定程度高めることができ、制度改正による環境排出量の推計によればその影

響に変化は認められず、改正事項はおおむね順調に施行されていると評価できる。

主な今後の検討課題

1.新規化学物質の審査特例制度

➢ 審査特例制度に基づく申出について、オンライン申請の割合は着実に増加(令和6年度の少量新規化学物質のオンライン申請率が

96%)しており、令和8年度には、政府全体の行政手続の効率化の方向性に基づき、申出手続のGビズID (※)への移行も予定され

ていることも踏まえ、オンライン申請を原則とする等の更なる取組を進めていくべきではないか。

※デジタル庁発行の事業者向けID。全ての事業者を対象とした共通認証システム。アカウントを作成すると、複数の行政サービスにログインでき業務上

の電子届出や申請に使用できる。https://pr.gbiz-id.go.jp/

➢ 審査特例制度においては事業者に対しての事後監視が重要となるところ、更なる高度化・合理化に向けて、従来の検査に加え、オンラ

インを活用した検査等の実態に即した方策を検討してはどうか。

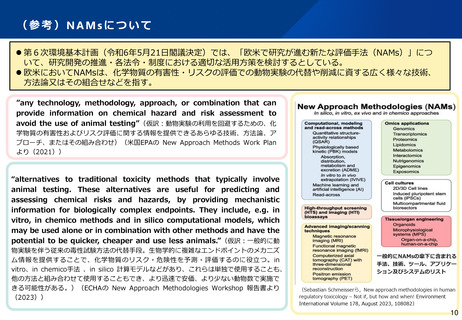

2.スクリーニング・リスク評価

➢ 既存の試験方法の代替手法としてin vitro、in silicoなどの技術、Weight of Evidenceの考え方の活用など評価の方法論の開発が進展し

ている中で、New Approach Methodologies(NAMs)については、一般的には、既存の試験方法と同等の精度・再現性があるわけで

はなく、既存の方法に比べて評価のためのコストがかかり得るとの指摘もあるが、その利用方法によっては、化学物質のリスク評価の

高度化・合理化に資する場合もあることから、現行のスクリーニング・リスク評価の更なる高度化・合理化を目指して、別途検討の場

を立ち上げて、課題の洗い出しや検討課題の整理と、NAMsの活用可能性等について検討してはどうか。

3.持続可能な化学物質管理

➢ 国際的に、化学物質のリスク評価やより安全な化学物質の開発など化学物質管理に取り組む事業者が市場で評価されるような仕組みの

構築が注目されているところ、例えば、現状における名称を公示する必要性と競争条件を著しくゆがめないための配慮の必要性を確認

の上、確認できるリスクに応じて名称公示までの期間に差を設けることなど、「より安全な代替の開発」という化学物質に関するグ

ローバル枠組み(GFC:Global Framework on Chemicals)の考え方に基づく化学物質の開発を促進するような施策を検討してはど

うか。

9