よむ、つかう、まなぶ。

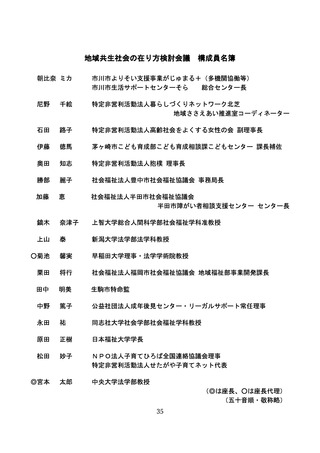

参考資料5 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

5.社会福祉における災害への対応

災害時の被災者支援との連携の在り方

【現状・課題等】

○ 災害時においては、避難生活等において普段と異なる環境での生活となること

から、高齢者・障害者・こども・妊産婦等の要配慮者を中心に福祉的支援のニ

ーズが増大する。令和6年能登半島地震における対応状況からも、そのニーズ

に対応するための体制の充実を図る必要性や、平時からの福祉的支援の重要性

が認識された。

○ 具体的には、令和6年能登半島地震における福祉的支援の実施に当たり、全国

的な調整による DWAT(災害派遣福祉チーム)の活動が初めて行われた。その一

方で、

「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)

」

(令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ)におい

ては、DWAT は他県への広域による派遣実績が少なかったことから、初動対応で

きるチームが限られていたため、支援に遅れがあった等の指摘がされている。

平時から必要な支援体制を確保するため、各都道府県等のコーディネート機能

の強化や、初動対応を専門とするチームの育成、装備面の充実等の仕組みにつ

いても併せて検討しておくなど、DWAT に関する制度見直しに向けた検討を進め

る必要があるとされている。

さらに、被災者支援において、どのような福祉的な支援をどういった体制で届

けていくべきか検討するとともに、要配慮者の避難生活を支える福祉従事者の

確保と組織化の検討が必要であるとされている。

○ こうした中で、令和7年通常国会で成立した災害対策基本法等の一部を改正す

る法律においては、令和6年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、地

域の要配慮者や、在宅避難者・車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するた

め、災害救助法に救助の種類として「福祉サービスの提供」が追加され、災害対

策基本法においても、災害時における福祉サービスの提供に努めることが規定

された。

○ さらに、地域共生社会との関係においては、包括的な支援体制の整備を進めてお

くことで、災害時にも福祉関係者が連携して対応を行うことができた事例や、災

害時における被災者の生活を支えるための連携体制を構築したことが、平時の

福祉の包括的な支援体制の整備につながっていく事例などが確認されている。

このため、災害対応と平時における福祉の支援体制に関して、双方の充実の観点

からも、地域共生社会と被災者支援の連携方策について、議論を進めていくこと

31

災害時の被災者支援との連携の在り方

【現状・課題等】

○ 災害時においては、避難生活等において普段と異なる環境での生活となること

から、高齢者・障害者・こども・妊産婦等の要配慮者を中心に福祉的支援のニ

ーズが増大する。令和6年能登半島地震における対応状況からも、そのニーズ

に対応するための体制の充実を図る必要性や、平時からの福祉的支援の重要性

が認識された。

○ 具体的には、令和6年能登半島地震における福祉的支援の実施に当たり、全国

的な調整による DWAT(災害派遣福祉チーム)の活動が初めて行われた。その一

方で、

「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)

」

(令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ)におい

ては、DWAT は他県への広域による派遣実績が少なかったことから、初動対応で

きるチームが限られていたため、支援に遅れがあった等の指摘がされている。

平時から必要な支援体制を確保するため、各都道府県等のコーディネート機能

の強化や、初動対応を専門とするチームの育成、装備面の充実等の仕組みにつ

いても併せて検討しておくなど、DWAT に関する制度見直しに向けた検討を進め

る必要があるとされている。

さらに、被災者支援において、どのような福祉的な支援をどういった体制で届

けていくべきか検討するとともに、要配慮者の避難生活を支える福祉従事者の

確保と組織化の検討が必要であるとされている。

○ こうした中で、令和7年通常国会で成立した災害対策基本法等の一部を改正す

る法律においては、令和6年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、地

域の要配慮者や、在宅避難者・車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するた

め、災害救助法に救助の種類として「福祉サービスの提供」が追加され、災害対

策基本法においても、災害時における福祉サービスの提供に努めることが規定

された。

○ さらに、地域共生社会との関係においては、包括的な支援体制の整備を進めてお

くことで、災害時にも福祉関係者が連携して対応を行うことができた事例や、災

害時における被災者の生活を支えるための連携体制を構築したことが、平時の

福祉の包括的な支援体制の整備につながっていく事例などが確認されている。

このため、災害対応と平時における福祉の支援体制に関して、双方の充実の観点

からも、地域共生社会と被災者支援の連携方策について、議論を進めていくこと

31