よむ、つかう、まなぶ。

資料1:これまでの主な意見と今後の検討方針について(案) (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |

| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

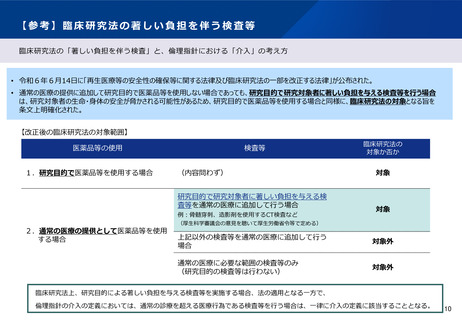

【参考】臨床研究法の著しい負担を伴う検査等

臨床研究法の「著しい負担を伴う検査」と、倫理指針における「介入」の考え方

• 令和6年6月14日に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」が公布された。

• 通常の医療の提供に追加して研究目的で医薬品等を使用しない場合であっても、研究目的で研究対象者に著しい負担を与える検査等を行う場合

は、研究対象者の生命・身体の安全が脅かされる可能性があるため、研究目的で医薬品等を使用する場合と同様に、臨床研究法の対象となる旨を

条文上明確化された。

【改正後の臨床研究法の対象範囲】

医薬品等の使用

1.研究目的で医薬品等を使用する場合

検査等

(内容問わず)

研究目的で研究対象者に著しい負担を与える検

査等を通常の医療に追加して行う場合

例:骨髄穿刺、造影剤を使用するCT検査など

臨床研究法の

対象か否か

対象

対象

(厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働省令等で定める)

2.通常の医療の提供として医薬品等を使用

する場合

上記以外の検査等を通常の医療に追加して行う

場合

対象外

通常の医療に必要な範囲の検査等のみ

(研究目的の検査等は行わない)

対象外

臨床研究法上、研究目的による著しい負担を与える検査等を実施する場合、法の適用となる一方で、

倫理指針の介入の定義においては、通常の診療を超える医療行為である検査等を行う場合は、一律に介入の定義に該当することとなる。

10

臨床研究法の「著しい負担を伴う検査」と、倫理指針における「介入」の考え方

• 令和6年6月14日に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」が公布された。

• 通常の医療の提供に追加して研究目的で医薬品等を使用しない場合であっても、研究目的で研究対象者に著しい負担を与える検査等を行う場合

は、研究対象者の生命・身体の安全が脅かされる可能性があるため、研究目的で医薬品等を使用する場合と同様に、臨床研究法の対象となる旨を

条文上明確化された。

【改正後の臨床研究法の対象範囲】

医薬品等の使用

1.研究目的で医薬品等を使用する場合

検査等

(内容問わず)

研究目的で研究対象者に著しい負担を与える検

査等を通常の医療に追加して行う場合

例:骨髄穿刺、造影剤を使用するCT検査など

臨床研究法の

対象か否か

対象

対象

(厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働省令等で定める)

2.通常の医療の提供として医薬品等を使用

する場合

上記以外の検査等を通常の医療に追加して行う

場合

対象外

通常の医療に必要な範囲の検査等のみ

(研究目的の検査等は行わない)

対象外

臨床研究法上、研究目的による著しい負担を与える検査等を実施する場合、法の適用となる一方で、

倫理指針の介入の定義においては、通常の診療を超える医療行為である検査等を行う場合は、一律に介入の定義に該当することとなる。

10