よむ、つかう、まなぶ。

05 参考資料1 おたふくかぜワクチンに関するファクトシート (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37506.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第23回 1/24)《厚生労働省 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

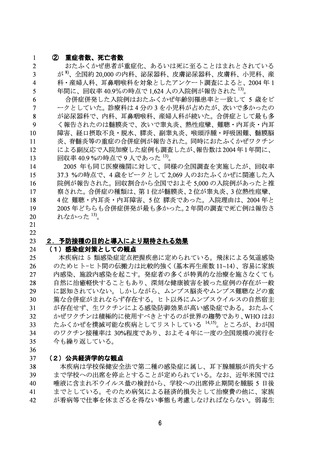

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

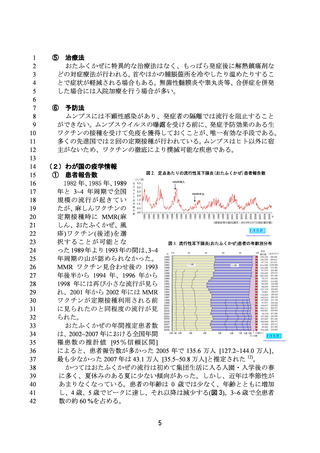

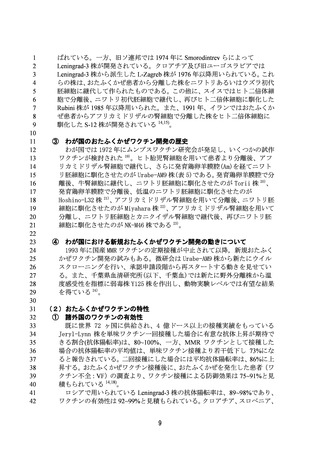

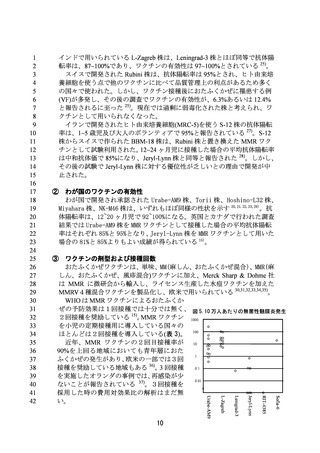

②

わが国のワクチンの副反応

わが国でおたふくかぜワクチンの副反応として無菌性髄膜炎が大きく問

題とされたのは、欧米に習って 1989 年4月から国産 MMR ワクチンが定期

接種に組み入れられた以降である 39,40)。1981 年から国産おたふくかぜワク

チンが使われていたが、接種数が尐なかったこと、当時の技術では自然感

染ウイルスとワクチン接種ウイルスの識別が技術的に困難であったことか

ら、副反応としての無菌性髄膜炎が問題にされた形跡は無い。

1989 年当時、わが国では、おたふくかぜワクチン 5 種に加えて、麻疹ワ

クチン 4 種、風疹ワクチン 5 種が認可されていた。そこで、国産 MMR ワ

クチンには実績のあるワクチン株として、おたふくかぜワクチンに微研会

の Urabe-AM9 株、麻疹ワクチンに北里 AIK-C、風疹ワクチンに武田の To336

株を含んだ MMR ワクチン統一株で使用がはじまった。定期接種化ととも

に無菌性髄膜炎の発生が表面化し、その頻度は 0.16%(接種者約 10 万人)に

達した(表6)29)。原因がワクチンウイルスであることを証明することも技術

的に可能になっていた 10)。MMR ワクチンに含まれる麻しんウイルス成分が

免疫抑制を起こし、それがムンプスウイルスと混合されことによりムンプ

スウイルス成分の副反応が強くでる可能性が指摘され、統一株 MMR ワク

チンの使用を中止し、ワクチン製造所独自の麻疹、おたふくかぜ、風疹ワ

クチンを混合した自社株 MMR ワクチンの使用が選択された。しかし、

Hoshino-L32 株使用による MMR ワクチン自社株(北里)の髄膜炎発生頻度は

0.05%(接種者約 21 万人)、Torii 株使用による MMR ワクチン自社株(武田)で

は、0.08%(接種者約 9 万人)となり、大きな改善は見られなかった(表6)41)。

他の国産ワクチン株である Miyahara 株(化血研)、NK-M46 株(千葉血)につい

ても髄膜炎発生頻度に差異がなかった。1993 年、定期接種開始後わずか4

年で国産 MMR ワクチンの定期接種は中止された。この間のワクチン接種

による健康被害者として死亡一時金受給者3名、障害児養育年金4名、医

療費医療手当 1,032 名があった。

おたふくかぜワクチンはその後、単味の任意接種ワクチンとして利用さ

れている。2004 年、おたふくかぜワクチン単味接種後の副反応調査が厚生

科学研究医薬品安全総合事業でおこなわれた 42)。無菌性髄膜炎の発生頻度

は 0.03〜0.06%であり、どの国産単味ワクチンも MMR ワクチン時と大差が

なかったことから、無菌性髄膜炎の発生は、他のワクチン株成分と混合し

た結果生じたものではなく、おたふくかぜワクチンそれ自身によって起こ

ることが確認された(表 5)43)。

(4)国産おたふくかぜワクチンの問題点

わが国のおたふくかぜワクチンは、ムンプスワクチン研究班が組織され、

先行する Jeryl-Lynn 株に追いつく意気込みで開発が進められた 39,44)。しかし、

おたふくかぜワクチンとして Urabe-AM9 株を含む国産 MMR ワクチン統一株

の無菌性髄膜炎頻度は 0.16%で、ムンプスウイルス自然感染(1% 以上)に比べ

て低いものの、麻疹単味ワクチンには無い副反応であったため混乱が生じ、

国産 MMR ワクチンを麻疹の定期接種ワクチンとして使う事は中止された。

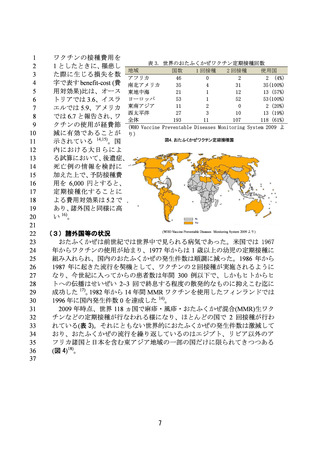

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

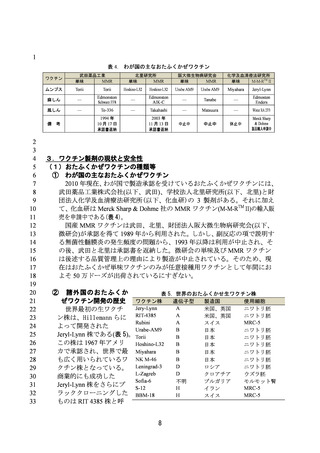

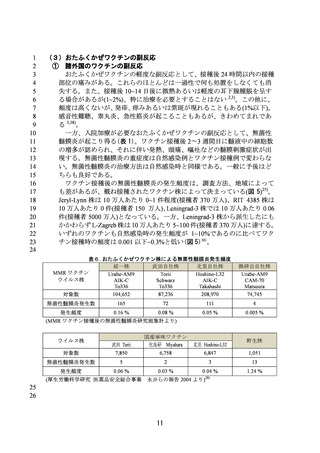

②

わが国のワクチンの副反応

わが国でおたふくかぜワクチンの副反応として無菌性髄膜炎が大きく問

題とされたのは、欧米に習って 1989 年4月から国産 MMR ワクチンが定期

接種に組み入れられた以降である 39,40)。1981 年から国産おたふくかぜワク

チンが使われていたが、接種数が尐なかったこと、当時の技術では自然感

染ウイルスとワクチン接種ウイルスの識別が技術的に困難であったことか

ら、副反応としての無菌性髄膜炎が問題にされた形跡は無い。

1989 年当時、わが国では、おたふくかぜワクチン 5 種に加えて、麻疹ワ

クチン 4 種、風疹ワクチン 5 種が認可されていた。そこで、国産 MMR ワ

クチンには実績のあるワクチン株として、おたふくかぜワクチンに微研会

の Urabe-AM9 株、麻疹ワクチンに北里 AIK-C、風疹ワクチンに武田の To336

株を含んだ MMR ワクチン統一株で使用がはじまった。定期接種化ととも

に無菌性髄膜炎の発生が表面化し、その頻度は 0.16%(接種者約 10 万人)に

達した(表6)29)。原因がワクチンウイルスであることを証明することも技術

的に可能になっていた 10)。MMR ワクチンに含まれる麻しんウイルス成分が

免疫抑制を起こし、それがムンプスウイルスと混合されことによりムンプ

スウイルス成分の副反応が強くでる可能性が指摘され、統一株 MMR ワク

チンの使用を中止し、ワクチン製造所独自の麻疹、おたふくかぜ、風疹ワ

クチンを混合した自社株 MMR ワクチンの使用が選択された。しかし、

Hoshino-L32 株使用による MMR ワクチン自社株(北里)の髄膜炎発生頻度は

0.05%(接種者約 21 万人)、Torii 株使用による MMR ワクチン自社株(武田)で

は、0.08%(接種者約 9 万人)となり、大きな改善は見られなかった(表6)41)。

他の国産ワクチン株である Miyahara 株(化血研)、NK-M46 株(千葉血)につい

ても髄膜炎発生頻度に差異がなかった。1993 年、定期接種開始後わずか4

年で国産 MMR ワクチンの定期接種は中止された。この間のワクチン接種

による健康被害者として死亡一時金受給者3名、障害児養育年金4名、医

療費医療手当 1,032 名があった。

おたふくかぜワクチンはその後、単味の任意接種ワクチンとして利用さ

れている。2004 年、おたふくかぜワクチン単味接種後の副反応調査が厚生

科学研究医薬品安全総合事業でおこなわれた 42)。無菌性髄膜炎の発生頻度

は 0.03〜0.06%であり、どの国産単味ワクチンも MMR ワクチン時と大差が

なかったことから、無菌性髄膜炎の発生は、他のワクチン株成分と混合し

た結果生じたものではなく、おたふくかぜワクチンそれ自身によって起こ

ることが確認された(表 5)43)。

(4)国産おたふくかぜワクチンの問題点

わが国のおたふくかぜワクチンは、ムンプスワクチン研究班が組織され、

先行する Jeryl-Lynn 株に追いつく意気込みで開発が進められた 39,44)。しかし、

おたふくかぜワクチンとして Urabe-AM9 株を含む国産 MMR ワクチン統一株

の無菌性髄膜炎頻度は 0.16%で、ムンプスウイルス自然感染(1% 以上)に比べ

て低いものの、麻疹単味ワクチンには無い副反応であったため混乱が生じ、

国産 MMR ワクチンを麻疹の定期接種ワクチンとして使う事は中止された。

12