よむ、つかう、まなぶ。

03 資料1 おたふくかぜワクチンについて (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37506.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第23回 1/24)《厚生労働省 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

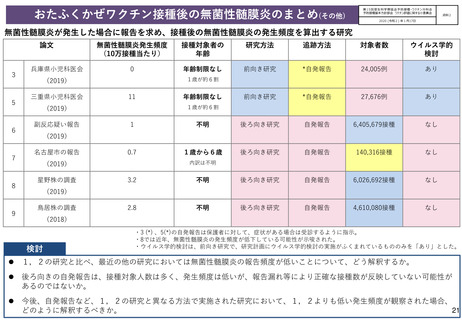

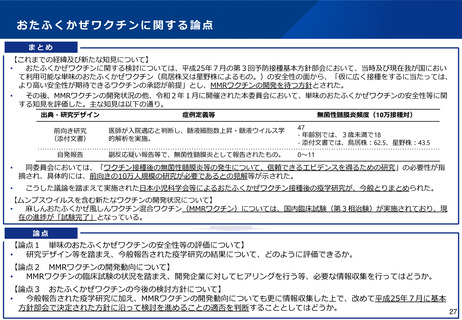

おたふくかぜワクチン接種後の無菌性髄膜炎のまとめ(その他)

第 1 5回 厚生 科学審 議会 予防 接種 ・ワ クチ ン 分科 会

予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会

資料2

2020 (令和2) 年1月17日

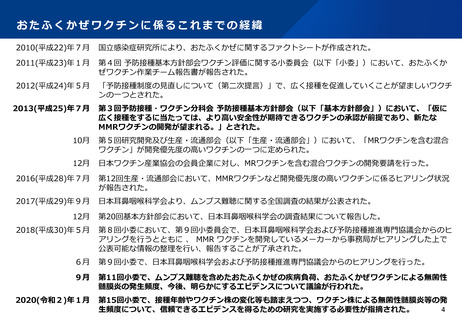

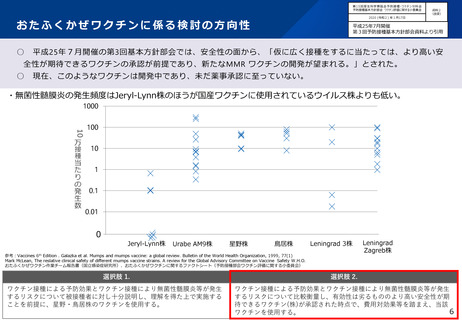

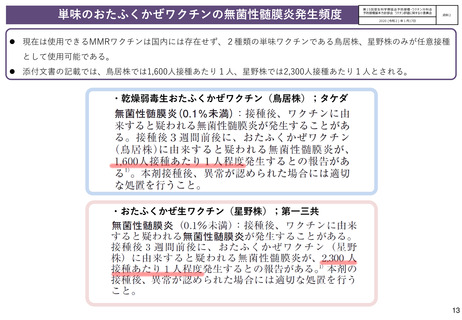

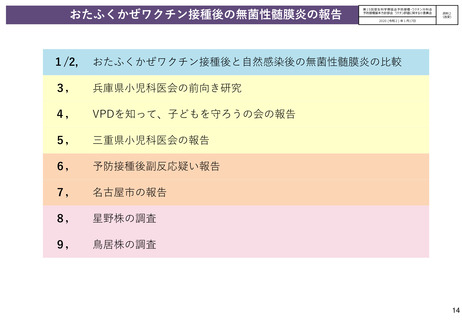

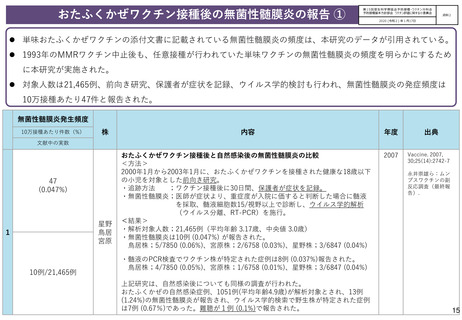

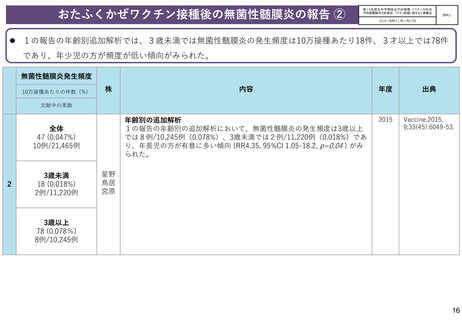

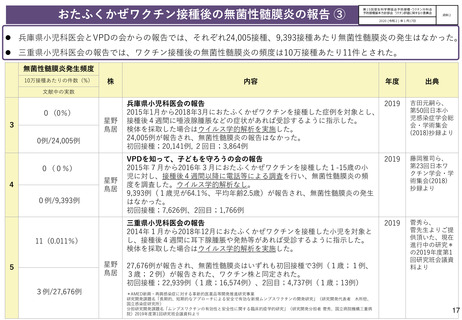

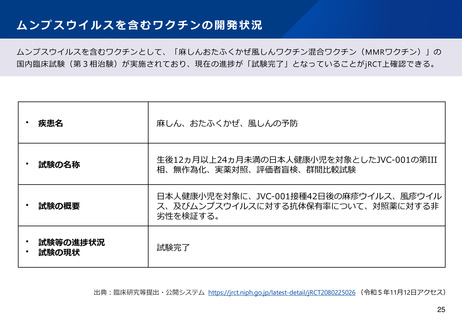

無菌性髄膜炎が発生した場合に報告を求め、接種後の無菌性髄膜炎の発生頻度を算出する研究

論文

3

5

6

7

8

9

兵庫県小児科医会

無菌性髄膜炎発生頻度

(10万接種当たり)

接種対象者の

年齢

研究方法

追跡方法

対象者数

ウイルス学的

検討

0

年齢制限なし

前向き研究

*自発報告

24,005例

あり

前向き研究

*自発報告

27,676例

あり

1歳が約6割

(2019)

三重県小児科医会

11

1歳が約6割

(2019)

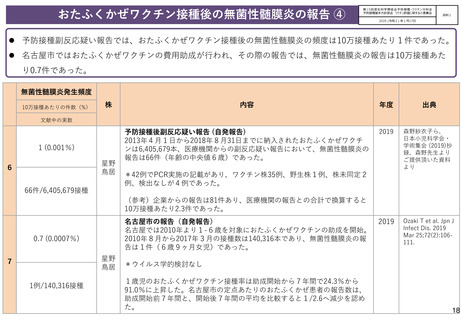

副反応疑い報告

年齢制限なし

1

不明

後ろ向き研究

自発報告

6,405,679接種

なし

0.7

1歳から6歳

後ろ向き研究

自発報告

140,316接種

なし

(2019)

名古屋市の報告

内訳は不明

(2019)

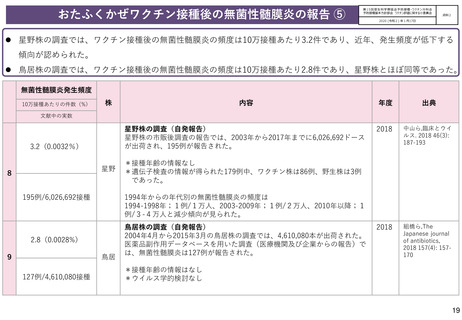

星野株の調査

3.2

不明

後ろ向き研究

自発報告

6,026,692接種

なし

2.8

不明

後ろ向き研究

自発報告

4,610,080接種

なし

(2019)

鳥居株の調査

(2018)

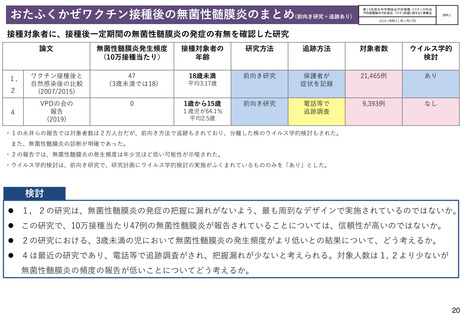

検討

・3 (*) 、5(*)の自発報告は保護者に対して、症状がある場合は受診するように指示。

・8では近年、無菌性髄膜炎の発生頻度が低下している可能性が示唆された。

・ウイルス学的検討は、前向き研究で、研究計画にウイルス学的検討の実施がふくまれているもののみを「あり」とした。

⚫ 1,2の研究と比べ、最近の他の研究においては無菌性髄膜炎の報告頻度が低いことについて、どう解釈するか。

⚫ 後ろ向きの自発報告は、接種対象人数は多く、発生頻度は低いが、報告漏れ等により正確な接種数が反映していない可能性が

あるのではないか。

⚫ 今後、自発報告など、1,2の研究と異なる方法で実施された研究において、1,2よりも低い発生頻度が観察された場合、

21

どのように解釈するべきか。

第 1 5回 厚生 科学審 議会 予防 接種 ・ワ クチ ン 分科 会

予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会

資料2

2020 (令和2) 年1月17日

無菌性髄膜炎が発生した場合に報告を求め、接種後の無菌性髄膜炎の発生頻度を算出する研究

論文

3

5

6

7

8

9

兵庫県小児科医会

無菌性髄膜炎発生頻度

(10万接種当たり)

接種対象者の

年齢

研究方法

追跡方法

対象者数

ウイルス学的

検討

0

年齢制限なし

前向き研究

*自発報告

24,005例

あり

前向き研究

*自発報告

27,676例

あり

1歳が約6割

(2019)

三重県小児科医会

11

1歳が約6割

(2019)

副反応疑い報告

年齢制限なし

1

不明

後ろ向き研究

自発報告

6,405,679接種

なし

0.7

1歳から6歳

後ろ向き研究

自発報告

140,316接種

なし

(2019)

名古屋市の報告

内訳は不明

(2019)

星野株の調査

3.2

不明

後ろ向き研究

自発報告

6,026,692接種

なし

2.8

不明

後ろ向き研究

自発報告

4,610,080接種

なし

(2019)

鳥居株の調査

(2018)

検討

・3 (*) 、5(*)の自発報告は保護者に対して、症状がある場合は受診するように指示。

・8では近年、無菌性髄膜炎の発生頻度が低下している可能性が示唆された。

・ウイルス学的検討は、前向き研究で、研究計画にウイルス学的検討の実施がふくまれているもののみを「あり」とした。

⚫ 1,2の研究と比べ、最近の他の研究においては無菌性髄膜炎の報告頻度が低いことについて、どう解釈するか。

⚫ 後ろ向きの自発報告は、接種対象人数は多く、発生頻度は低いが、報告漏れ等により正確な接種数が反映していない可能性が

あるのではないか。

⚫ 今後、自発報告など、1,2の研究と異なる方法で実施された研究において、1,2よりも低い発生頻度が観察された場合、

21

どのように解釈するべきか。