よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 給付と負担について(参考資料) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

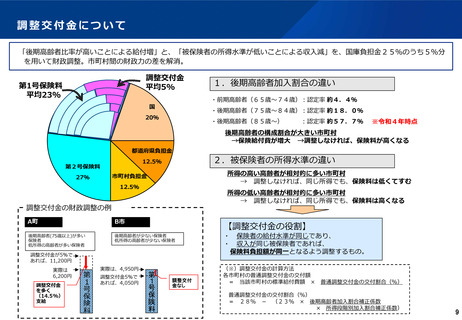

調整交付金について

「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を、国庫負担金25%のうち5%分

を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。

調整交付金

平均5%

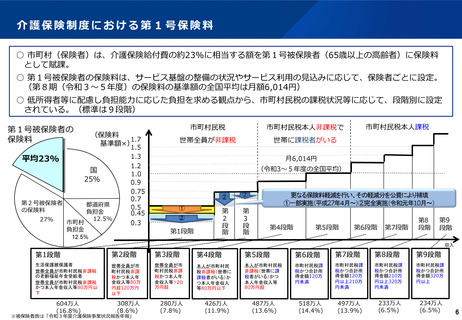

第1号保険料

平均23%

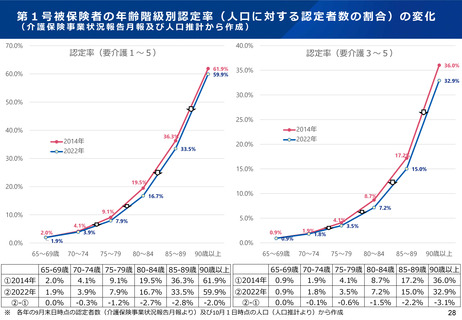

1.後期高齢者加入割合の違い

・前期高齢者(65歳~74歳):認定率 約4.4%

国

・後期高齢者(75歳~84歳):認定率 約18.0%

20%

・後期高齢者(85歳~)

:認定率 約57.7%

※令和4年時点

後期高齢者の構成割合が大きい市町村

→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる

都道府県負担金

12.5%

第2号保険料

所得の高い高齢者が相対的に多い市町村

→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ

市町村負担金

27%

12.5%

所得の低い高齢者が相対的に多い市町村

→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる

調整交付金の財政調整の例

A町

B市

後期高齢者(75歳以上)が多い

保険者

低所得の高齢者が多い保険者

後期高齢者が少ない保険者

低所得の高齢者が少ない保険者

調整交付金

を多く

(14.5%)

支給

実際は、4,950円

調整交付金5%で

あれば、4,050円

第1号保険料

実際は

6,200円

第1号保険料

調整交付金が5%で

あれば、11,200円

2.被保険者の所得水準の違い

調整交付

金なし

【調整交付金の役割】

・

・

保険者の給付水準が同じであり、

収入が同じ被保険者であれば、

保険料負担額が同一となるよう調整するもの。

(※)調整交付金の計算方法

各市町村の普通調整交付金の交付額

= 当該市町村の標準給付費額 ×

普通調整交付金の交付割合(%)

普通調整交付金の交付割合(%)

= 28% - (23% × 後期高齢者加入割合補正係数

× 所得段階別加入割合補正係数)

9

「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を、国庫負担金25%のうち5%分

を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。

調整交付金

平均5%

第1号保険料

平均23%

1.後期高齢者加入割合の違い

・前期高齢者(65歳~74歳):認定率 約4.4%

国

・後期高齢者(75歳~84歳):認定率 約18.0%

20%

・後期高齢者(85歳~)

:認定率 約57.7%

※令和4年時点

後期高齢者の構成割合が大きい市町村

→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる

都道府県負担金

12.5%

第2号保険料

所得の高い高齢者が相対的に多い市町村

→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ

市町村負担金

27%

12.5%

所得の低い高齢者が相対的に多い市町村

→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる

調整交付金の財政調整の例

A町

B市

後期高齢者(75歳以上)が多い

保険者

低所得の高齢者が多い保険者

後期高齢者が少ない保険者

低所得の高齢者が少ない保険者

調整交付金

を多く

(14.5%)

支給

実際は、4,950円

調整交付金5%で

あれば、4,050円

第1号保険料

実際は

6,200円

第1号保険料

調整交付金が5%で

あれば、11,200円

2.被保険者の所得水準の違い

調整交付

金なし

【調整交付金の役割】

・

・

保険者の給付水準が同じであり、

収入が同じ被保険者であれば、

保険料負担額が同一となるよう調整するもの。

(※)調整交付金の計算方法

各市町村の普通調整交付金の交付額

= 当該市町村の標準給付費額 ×

普通調整交付金の交付割合(%)

普通調整交付金の交付割合(%)

= 28% - (23% × 後期高齢者加入割合補正係数

× 所得段階別加入割合補正係数)

9