よむ、つかう、まなぶ。

資料1 子宮頸がん検診へのHPV検査導入における論点整理 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34640.html |

| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第39回 8/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

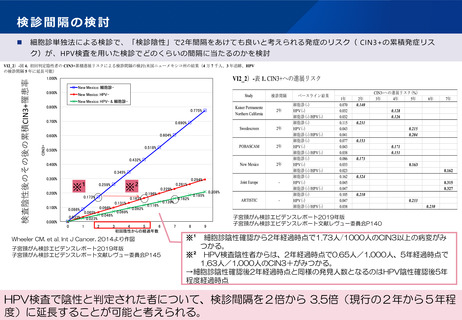

検診間隔の検討

◼

細胞診単独法による検診で、「検診陰性」で2年間隔をあけても良いと考えられる発症のリスク( CIN3+の累積発症リス

検査陰性後のその後の累積CIN3+罹患率

ク)が、HPV検査を用いた検診でどのくらいの間隔に当たるのかを検討

※¹

※²

Wheeler CM, et al. Int J Cancer, 2014より作図

子宮頸がん検診エビデンスレポート2019年版

子宮頸がん検診エビデンスレポート文献レヴュー委員会P145

子宮頸がん検診エビデンスレポート2019年版

子宮頸がん検診エビデンスレポート文献レヴュー委員会P140

※¹ 細胞診陰性確認から2年経過時点で1.73人/1000人のCIN3以上の病変がみ

つかる。

※² HPV検査陰性者からは、2年経過時点で0.65人/1,000人、5年経過時点で

1.63人/1,000人のCIN3+がみつかる。

→細胞診陰性確認後2年経過時点と同様の発見人数となるのはHPV陰性確認後5年

程度経過時点

HPV検査で陰性と判定された者について、検診間隔を2倍から 3.5倍(現行の2年から5年程

8

度)に延長することが可能と考えられる。

◼

細胞診単独法による検診で、「検診陰性」で2年間隔をあけても良いと考えられる発症のリスク( CIN3+の累積発症リス

検査陰性後のその後の累積CIN3+罹患率

ク)が、HPV検査を用いた検診でどのくらいの間隔に当たるのかを検討

※¹

※²

Wheeler CM, et al. Int J Cancer, 2014より作図

子宮頸がん検診エビデンスレポート2019年版

子宮頸がん検診エビデンスレポート文献レヴュー委員会P145

子宮頸がん検診エビデンスレポート2019年版

子宮頸がん検診エビデンスレポート文献レヴュー委員会P140

※¹ 細胞診陰性確認から2年経過時点で1.73人/1000人のCIN3以上の病変がみ

つかる。

※² HPV検査陰性者からは、2年経過時点で0.65人/1,000人、5年経過時点で

1.63人/1,000人のCIN3+がみつかる。

→細胞診陰性確認後2年経過時点と同様の発見人数となるのはHPV陰性確認後5年

程度経過時点

HPV検査で陰性と判定された者について、検診間隔を2倍から 3.5倍(現行の2年から5年程

8

度)に延長することが可能と考えられる。