よむ、つかう、まなぶ。

資料1_これまでの意見のまとめ (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34414.html |

| 出典情報 | 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第13回 7/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

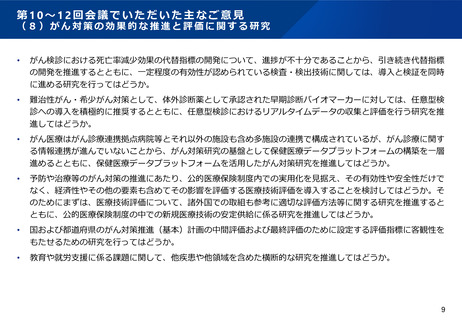

第10~12回会議でいただいた主なご意見

(9)各柱にまたがる「横断的事項」について

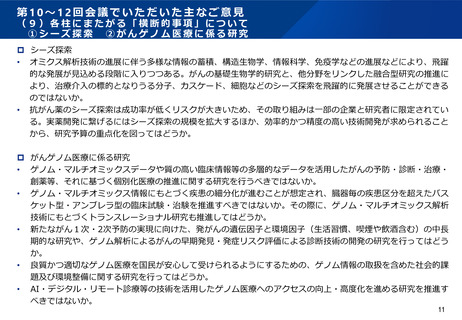

①シーズ探索 ②がんゲノム医療に係る研究

シーズ探索

• オミクス解析技術の進展に伴う多様な情報の蓄積、構造生物学、情報科学、免疫学などの進展などにより、飛躍

的な発展が見込める段階に入りつつある。がんの基礎生物学的研究と、他分野をリンクした融合型研究の推進に

より、治療介入の標的となりうる分子、カスケード、細胞などのシーズ探索を飛躍的に発展させることができる

のではないか。

• 抗がん薬のシーズ探索は成功率が低くリスクが大きいため、その取り組みは一部の企業と研究者に限定されてい

る。実薬開発に繋げるにはシーズ探索の規模を拡大するほか、効率的かつ精度の高い技術開発が求められること

から、研究予算の重点化を図ってはどうか。

がんゲノム医療に係る研究

• ゲノム・マルチオミックスデータや質の高い臨床情報等の多層的なデータを活用したがんの予防・診断・治療・

創薬等、それに基づく個別化医療の推進に関する研究を行うべきではないか。

• ゲノム・マルチオミックス情報にもとづく疾患の細分化が進むことが想定され、臓器毎の疾患区分を超えたバス

ケット型・アンブレラ型の臨床試験・治験を推進すべきではないか。その際に、ゲノム・マルチオミックス解析

技術にもとづくトランスレーショナル研究も推進してはどうか。

• 新たながん1次・2次予防の実現に向けた、発がんの遺伝因子と環境因子(生活習慣、喫煙や飲酒含む)の中長

期的な研究や、ゲノム解析によるがんの早期発見・発症リスク評価による診断技術の開発の研究を行ってはどう

か。

• 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための、ゲノム情報の取扱を含めた社会的課

題及び環境整備に関する研究を行ってはどうか。

• AI・デジタル・リモート診療等の技術を活用したゲノム医療へのアクセスの向上・高度化を進める研究を推進す

べきではないか。

11

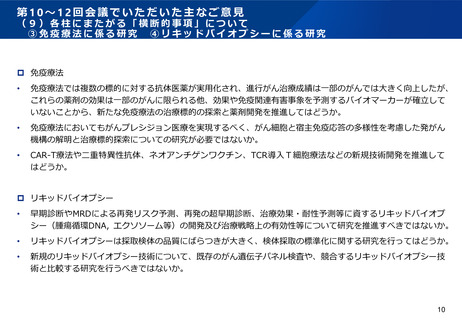

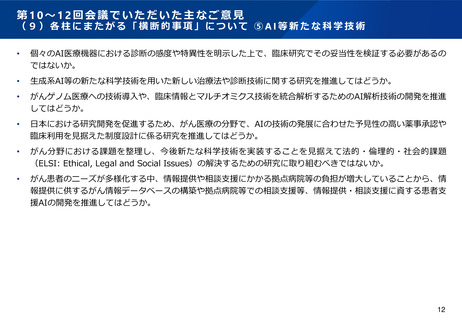

(9)各柱にまたがる「横断的事項」について

①シーズ探索 ②がんゲノム医療に係る研究

シーズ探索

• オミクス解析技術の進展に伴う多様な情報の蓄積、構造生物学、情報科学、免疫学などの進展などにより、飛躍

的な発展が見込める段階に入りつつある。がんの基礎生物学的研究と、他分野をリンクした融合型研究の推進に

より、治療介入の標的となりうる分子、カスケード、細胞などのシーズ探索を飛躍的に発展させることができる

のではないか。

• 抗がん薬のシーズ探索は成功率が低くリスクが大きいため、その取り組みは一部の企業と研究者に限定されてい

る。実薬開発に繋げるにはシーズ探索の規模を拡大するほか、効率的かつ精度の高い技術開発が求められること

から、研究予算の重点化を図ってはどうか。

がんゲノム医療に係る研究

• ゲノム・マルチオミックスデータや質の高い臨床情報等の多層的なデータを活用したがんの予防・診断・治療・

創薬等、それに基づく個別化医療の推進に関する研究を行うべきではないか。

• ゲノム・マルチオミックス情報にもとづく疾患の細分化が進むことが想定され、臓器毎の疾患区分を超えたバス

ケット型・アンブレラ型の臨床試験・治験を推進すべきではないか。その際に、ゲノム・マルチオミックス解析

技術にもとづくトランスレーショナル研究も推進してはどうか。

• 新たながん1次・2次予防の実現に向けた、発がんの遺伝因子と環境因子(生活習慣、喫煙や飲酒含む)の中長

期的な研究や、ゲノム解析によるがんの早期発見・発症リスク評価による診断技術の開発の研究を行ってはどう

か。

• 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための、ゲノム情報の取扱を含めた社会的課

題及び環境整備に関する研究を行ってはどうか。

• AI・デジタル・リモート診療等の技術を活用したゲノム医療へのアクセスの向上・高度化を進める研究を推進す

べきではないか。

11