総-2○在宅について(その1) (131 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

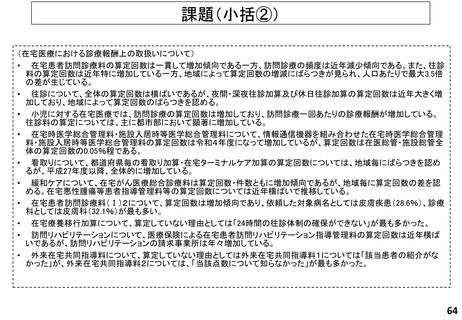

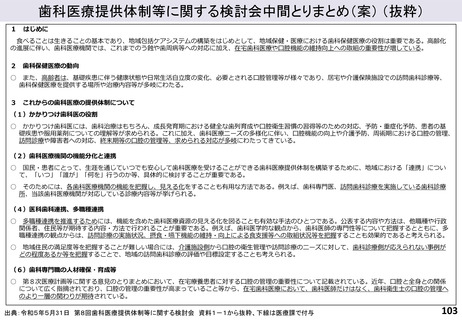

(在宅歯科医療を取り巻く状況)

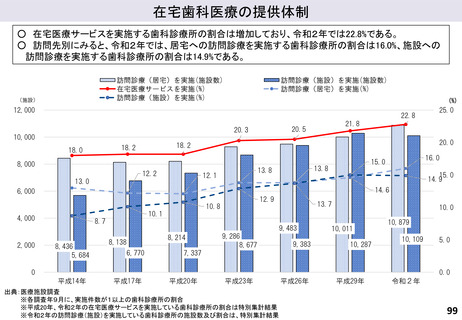

• 医療サービスを実施する歯科診療所の割合は増加しており、令和2年では22.8%である。

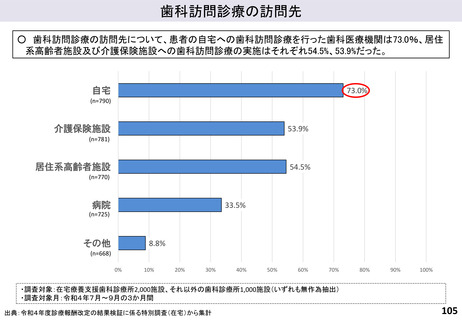

• 歯科訪問診療の訪問先としては、自宅が最も多く、次いで居住系高齢者施設、介護保険施設となっている。

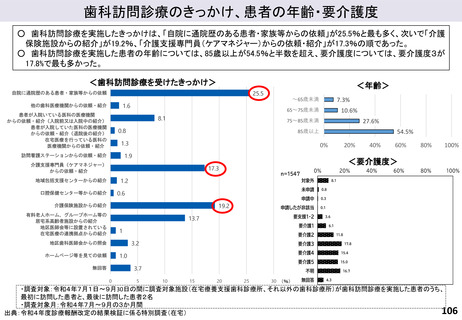

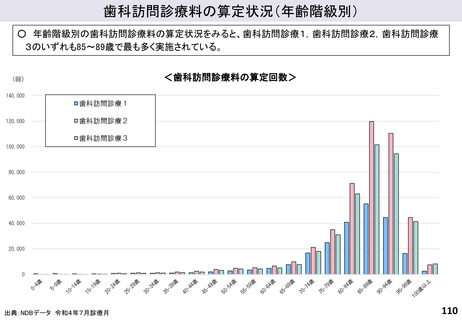

• 歯科訪問診療を受ける患者の多くは高齢者であり、85~89歳で最も多く実施されている。

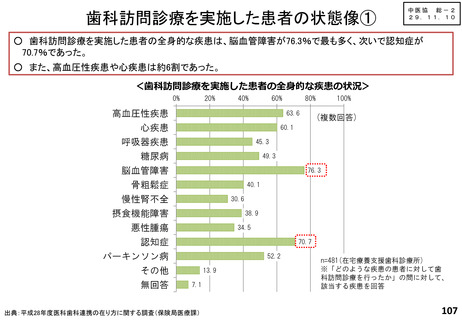

• また、脳血管障害や認知症などの疾患を有する者が多く、歯科訪問診療を受けたきっかけとしては、「自院に通院歴のある

患者・家族等からの依頼」が最も多い。

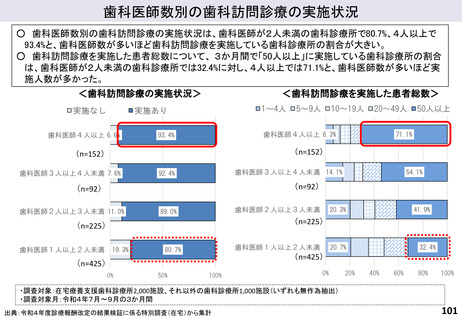

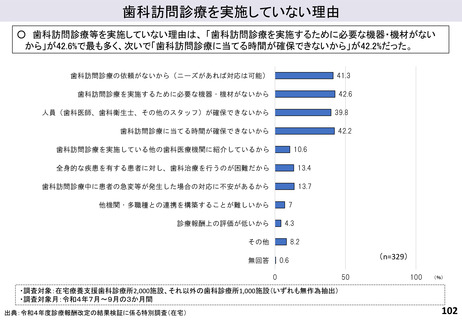

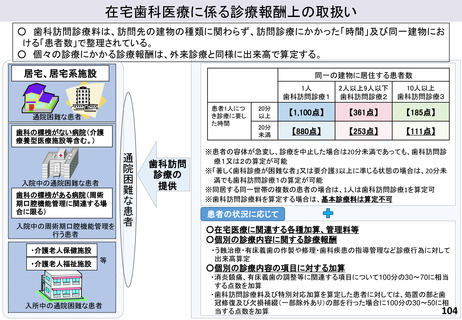

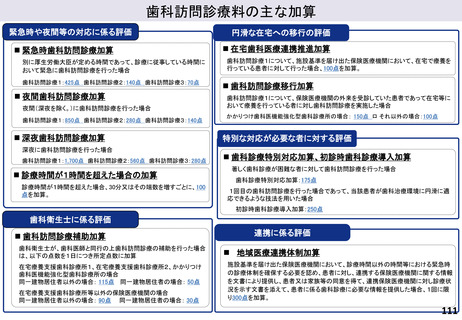

(歯科訪問診療の実施状況等)

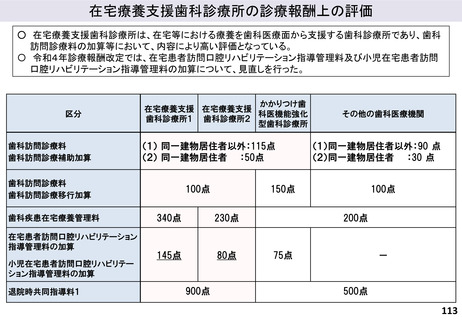

• 在宅歯科医療を推進する観点から、歯科訪問診療料の評価や在宅療養支援歯科診療所の施設基準の見直しなどを行って

いる。

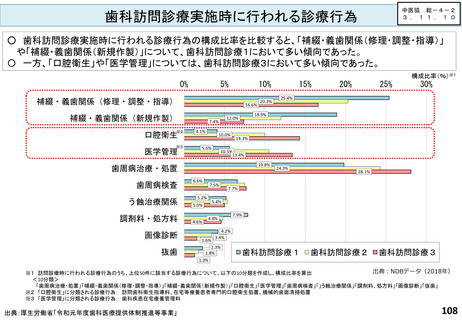

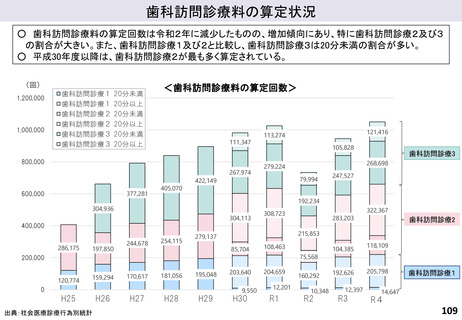

• 歯科訪問診療料の算定回数は、令和2年に減少したものの増加傾向にあり、歯科訪問診療2が最も多く算定されている。

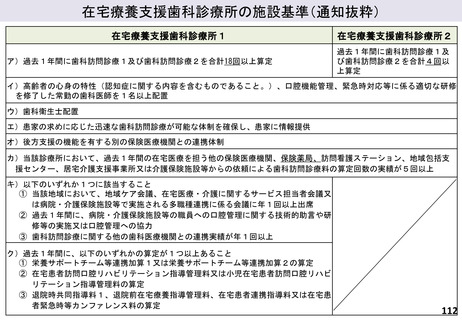

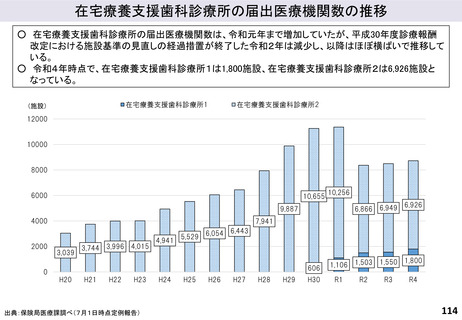

• 在宅療養支援歯科診療所の施設数は、令和元年まで増加していたが令和2年に減少し、以降はほぼ横ばいで推移。

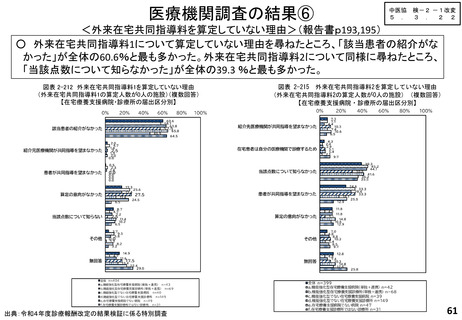

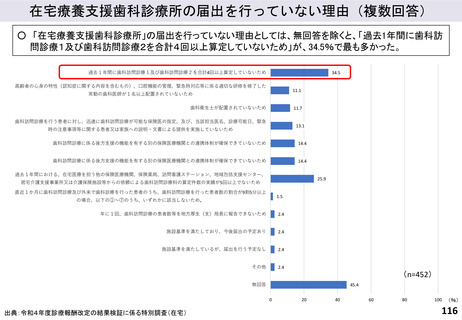

• 「在宅療養支援歯科診療所1,2」の届出を行っていない理由としては、無回答を除くと、「過去1年間に歯科訪問診療1及び

歯科訪問診療2を4回以上算定していないため」が最も多い。

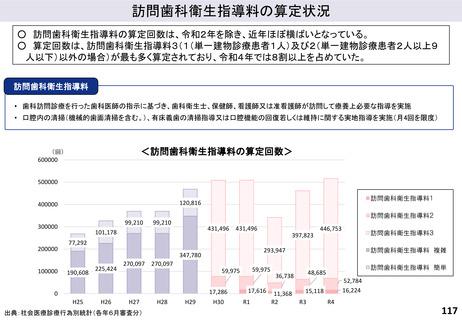

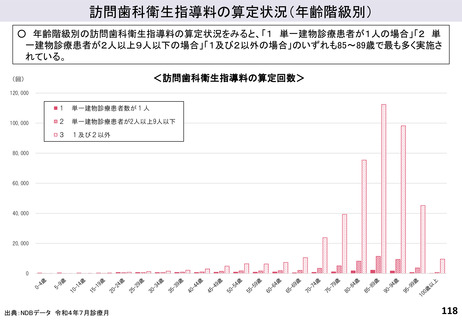

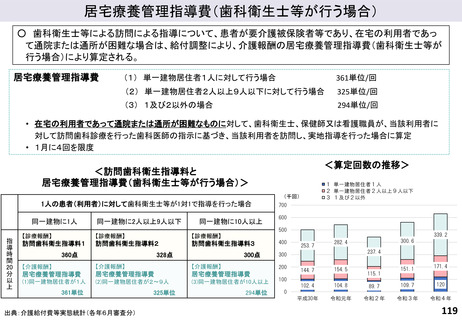

• 訪問歯科衛生指導料の算定回数は、令和2年を除き近年ほぼ横ばいとなっている。年齢階級別でみると、訪問歯科衛生指

導料1~3のいずれも85~89歳で最も多く実施されている。

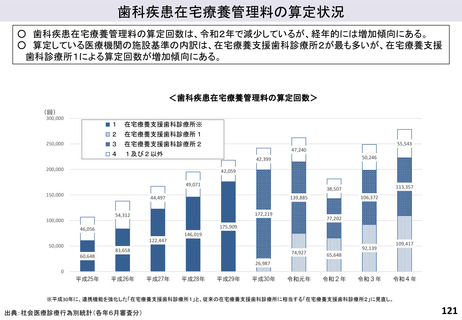

• 歯科疾患在宅療養管理料の算定回数は令和2年で減少しているが、経年的には増加傾向にあり、内訳をみると在宅療養支

援歯科診療所1による算定回数が増加傾向にある。

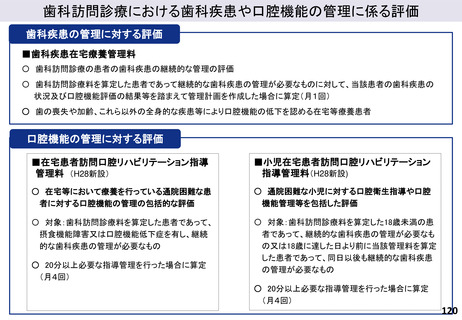

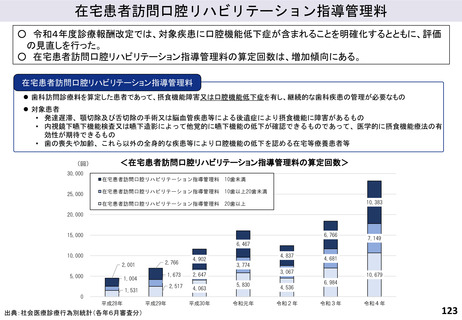

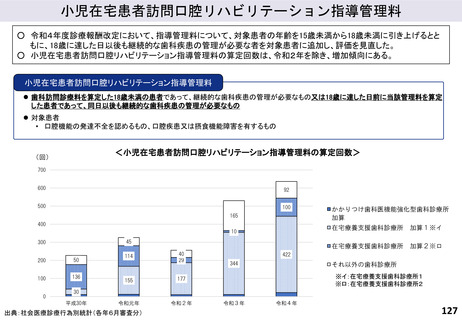

• 歯科訪問診療料を算定した患者における、口腔機能の評価に基づく継続的な歯科疾患の管理について評価の充実を行っ

てきており、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の

算定回数は増加傾向にある。

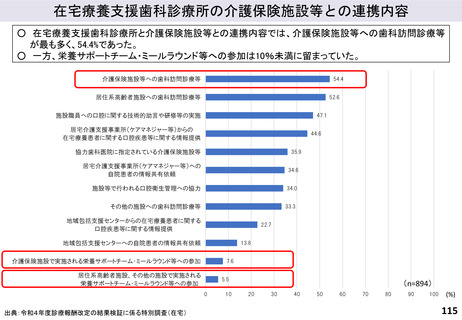

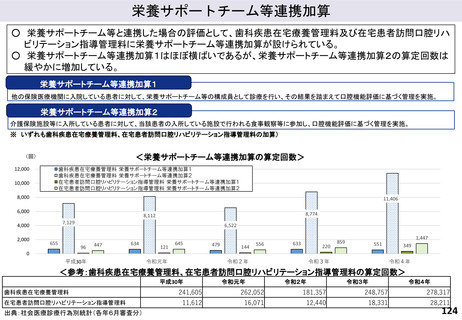

• 栄養サポートチーム等と連携した場合の評価である栄養サポートチーム等連携加算の算定は増加しているものの、連携は

一部にとどまる。

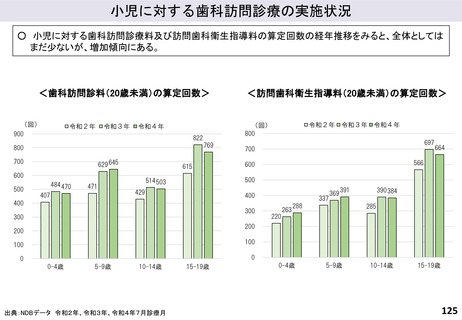

• 小児に対する歯科訪問診療は、全体としては少ないが、算定回数は増加している。

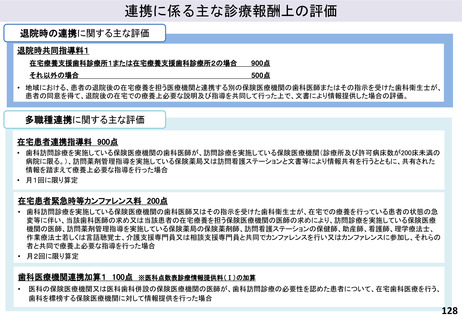

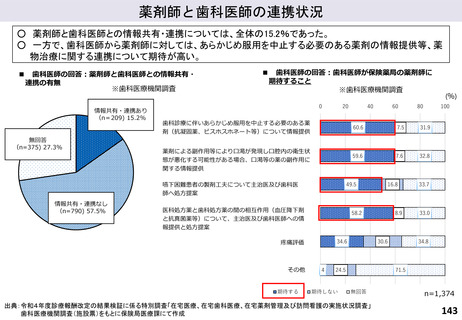

• 歯科訪問診療の実施にあたり、医科医療機関(病院、診療所)や保険薬局、介護保険施設等との連携が求められるが、関

131

連する診療報酬項目の算定は少なく連携は一部にとどまる。