よむ、つかう、まなぶ。

薬ー1○令和6年度薬価改定について (59 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

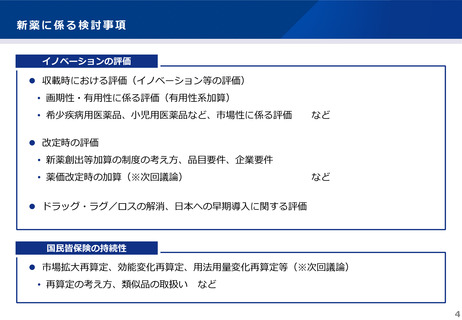

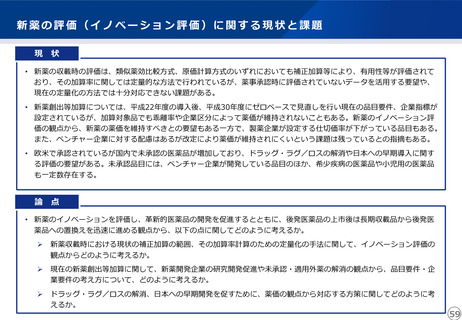

新薬の評価(イノベーション評価)に関する現状と課題

現 状

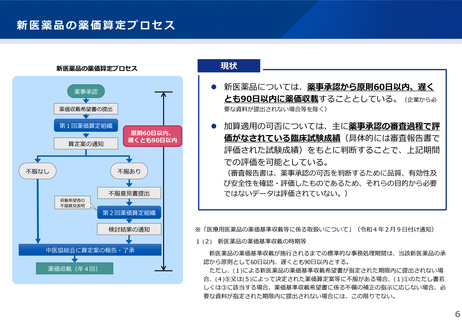

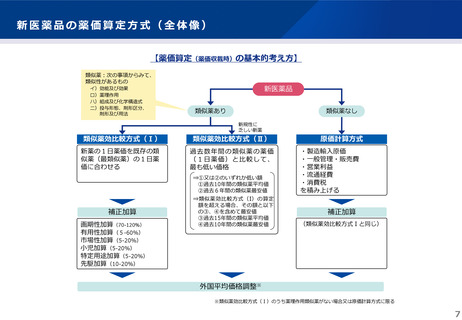

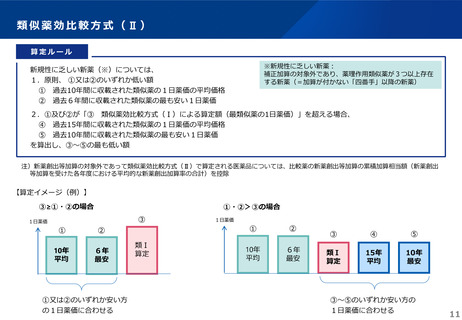

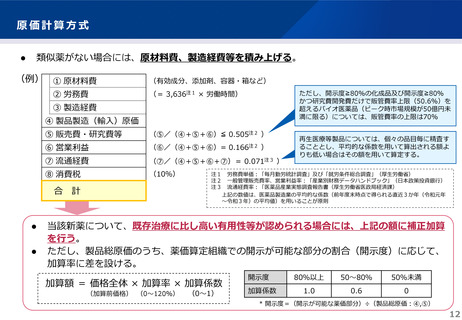

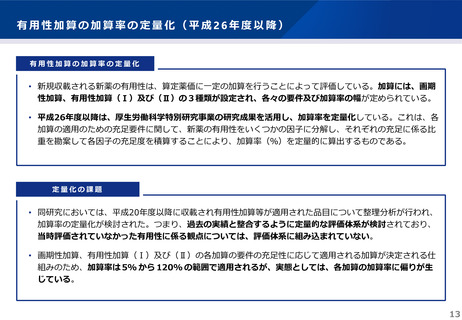

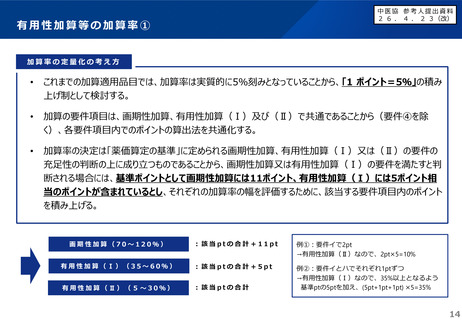

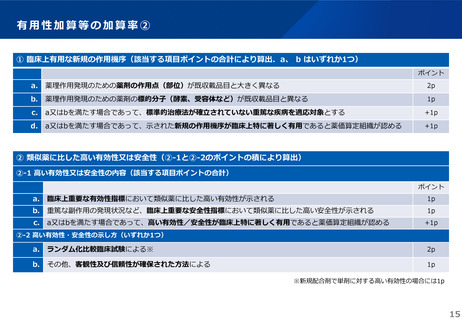

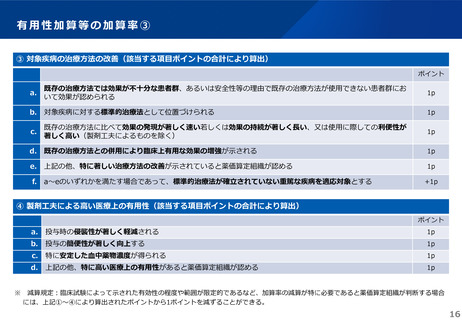

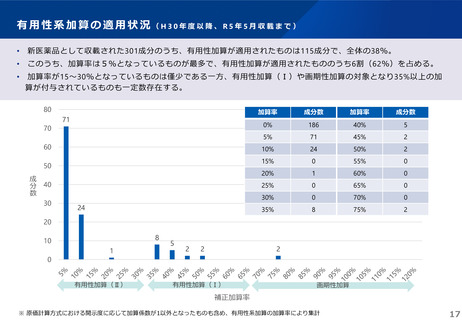

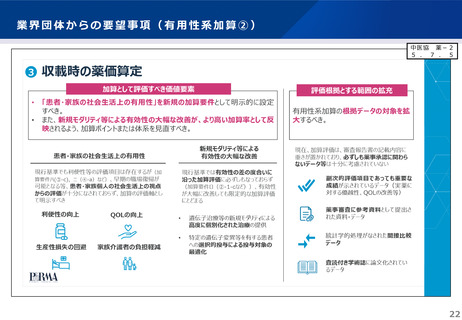

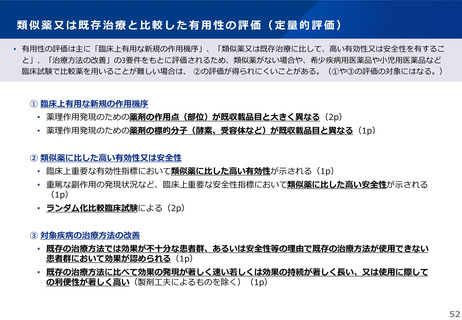

• 新薬の収載時の評価は、類似薬効比較方式、原価計算方式のいずれにおいても補正加算等により、有用性等が評価されて

おり、その加算率に関しては定量的な方法で行われているが、薬事承認時に評価されていないデータを活用する要望や、

現在の定量化の方法では十分対応できない課題がある。

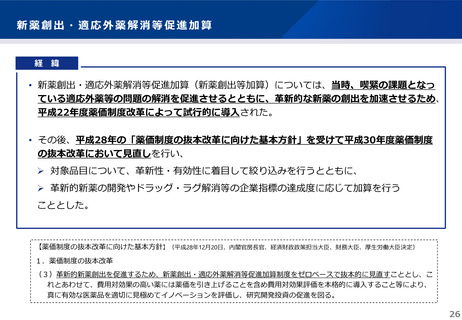

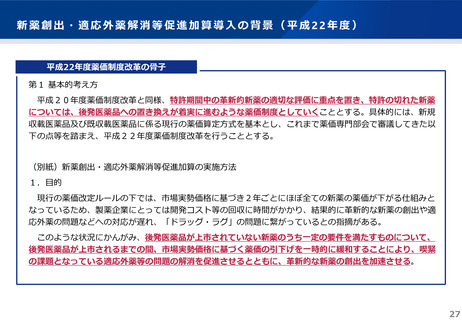

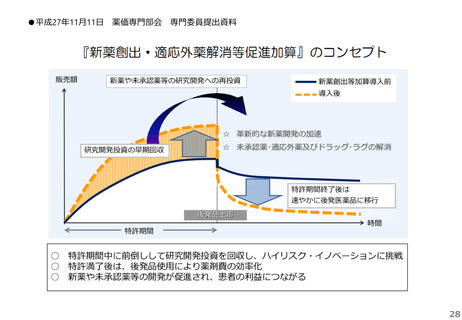

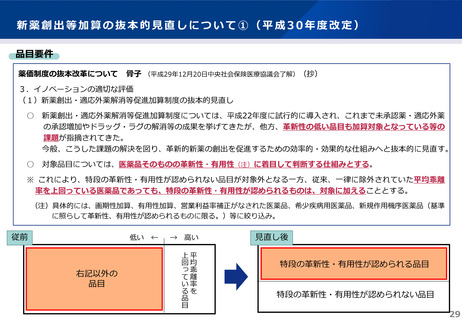

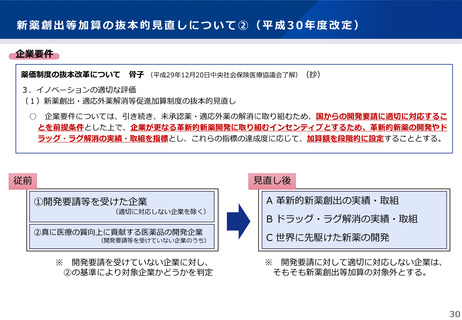

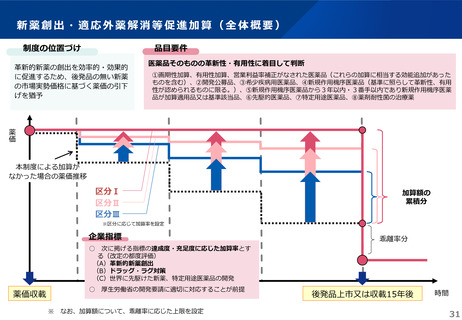

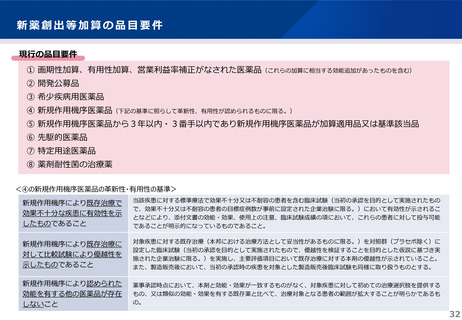

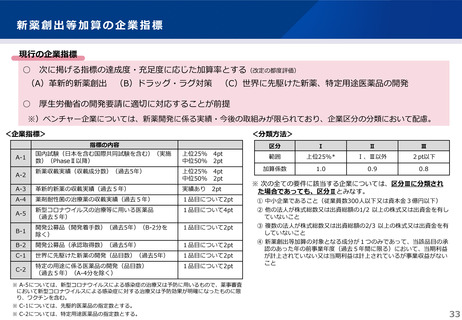

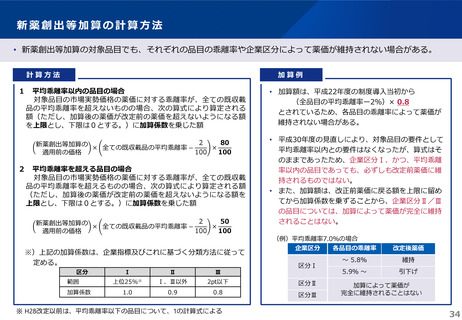

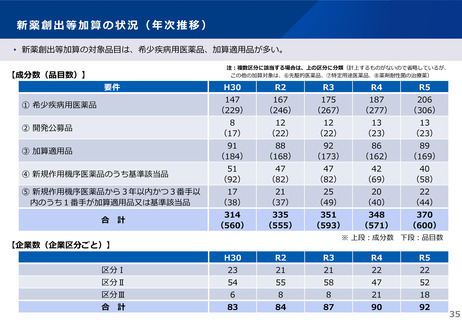

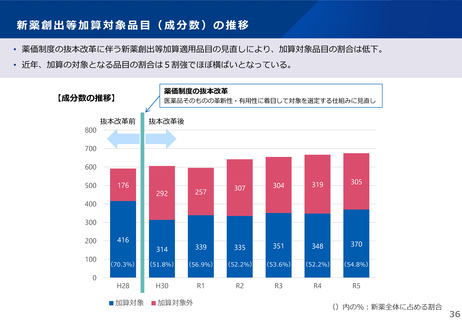

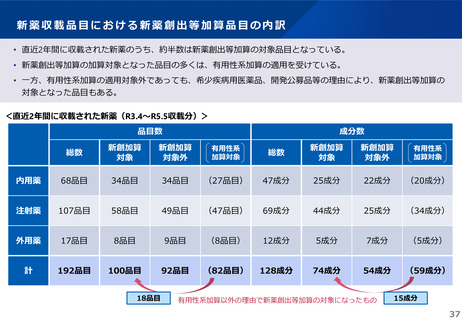

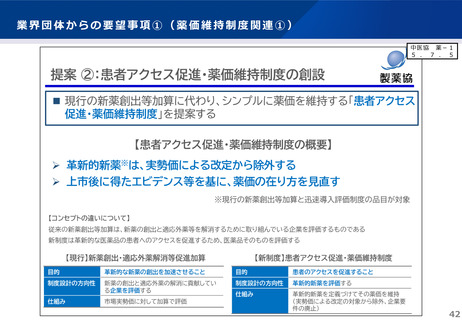

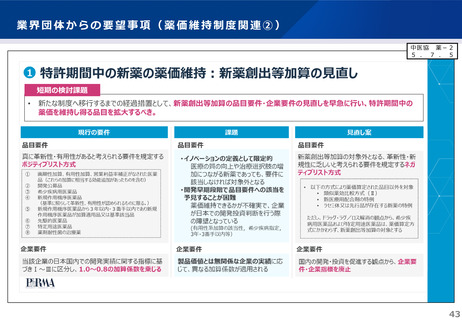

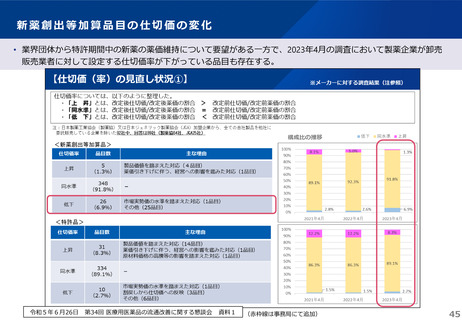

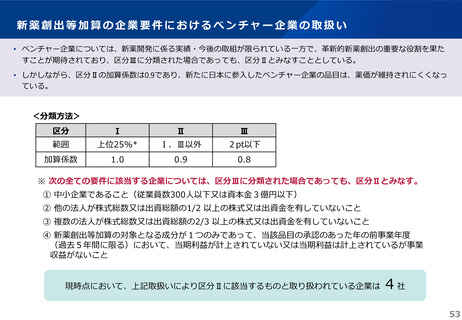

• 新薬創出等加算については、平成22年度の導入後、平成30年度にゼロベースで見直しを行い現在の品目要件、企業指標が

設定されているが、加算対象品でも乖離率や企業区分によって薬価が維持されないこともある。新薬のイノベーション評

価の観点から、新薬の薬価を維持すべきとの要望もある一方で、製薬企業が設定する仕切価率が下がっている品目もある。

また、ベンチャー企業に対する配慮はあるが改定により薬価が維持されにくいという課題は残っているとの指摘もある。

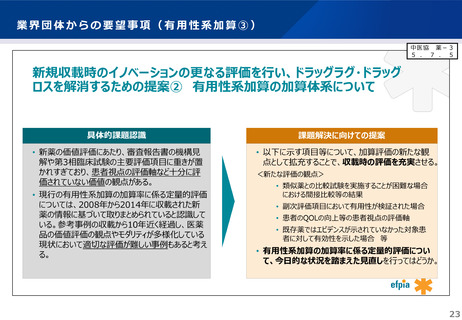

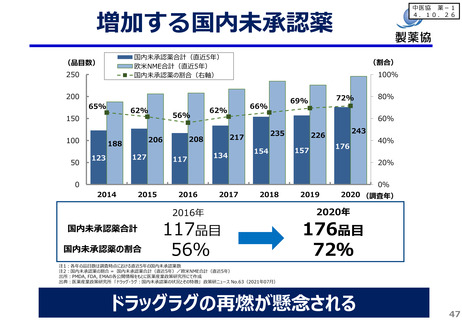

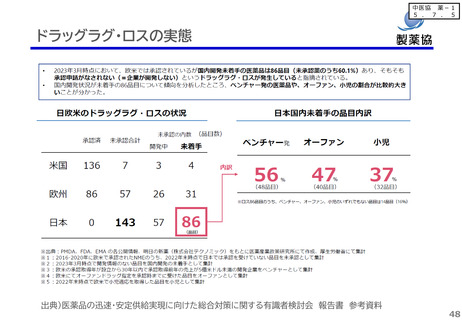

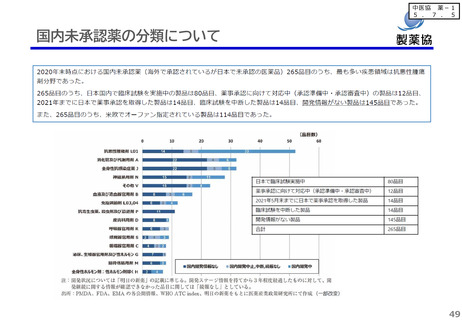

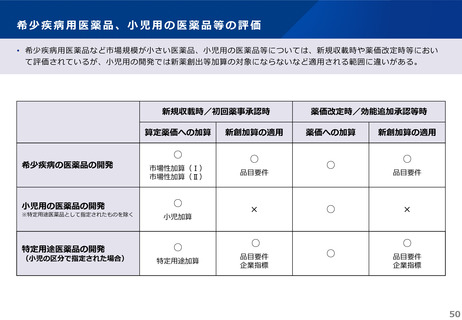

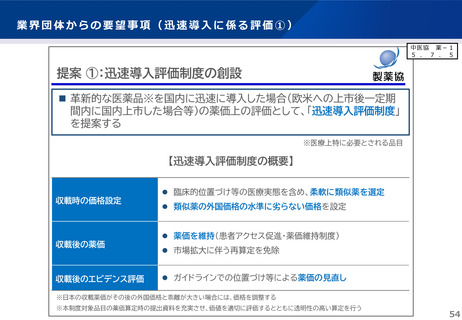

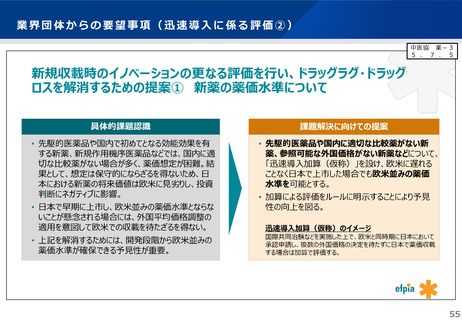

• 欧米で承認されているが国内で未承認の医薬品が増加しており、ドラッグ・ラグ/ロスの解消や日本への早期導入に関す

る評価の要望がある。未承認品目には、ベンチャー企業が開発している品目のほか、希少疾病の医薬品や小児用の医薬品

も一定数存在する。

論 点

• 新薬のイノベーションを評価し、革新的医薬品の開発を促進するとともに、後発医薬品の上市後は長期収載品から後発医

薬品への置換えを迅速に進める観点から、以下の点に関してどのように考えるか。

➢

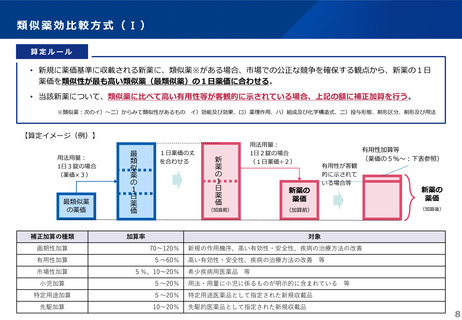

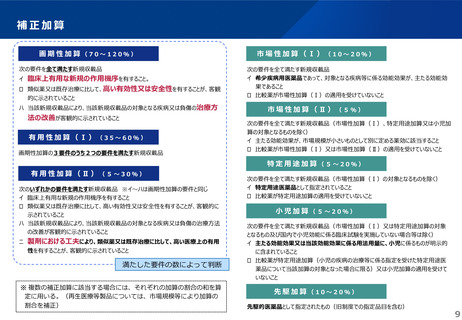

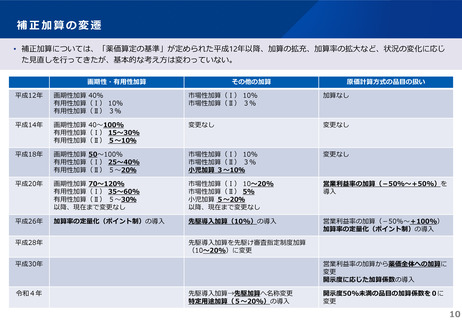

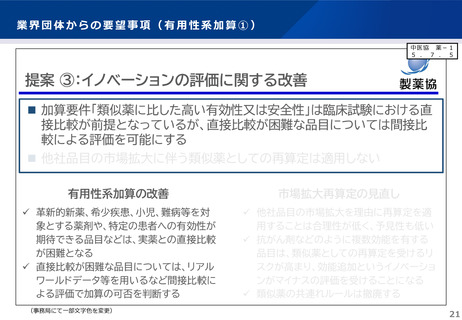

新薬収載時における現状の補正加算の範囲、その加算率計算のための定量化の手法に関して、イノベーション評価の

観点からどのように考えるか。

➢

現在の新薬創出等加算に関して、新薬開発企業の研究開発促進や未承認・適用外薬の解消の観点から、品目要件・企

業要件の考え方について、どのように考えるか。

➢

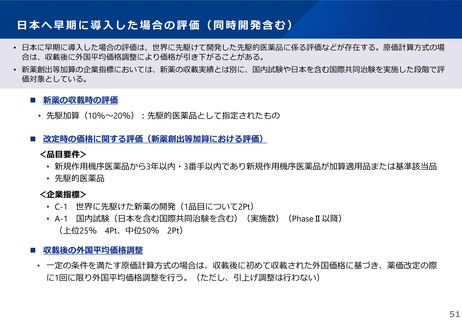

ドラッグ・ラグ/ロスの解消、日本への早期開発を促すために、薬価の観点から対応する方策に関してどのように考

えるか。

59

現 状

• 新薬の収載時の評価は、類似薬効比較方式、原価計算方式のいずれにおいても補正加算等により、有用性等が評価されて

おり、その加算率に関しては定量的な方法で行われているが、薬事承認時に評価されていないデータを活用する要望や、

現在の定量化の方法では十分対応できない課題がある。

• 新薬創出等加算については、平成22年度の導入後、平成30年度にゼロベースで見直しを行い現在の品目要件、企業指標が

設定されているが、加算対象品でも乖離率や企業区分によって薬価が維持されないこともある。新薬のイノベーション評

価の観点から、新薬の薬価を維持すべきとの要望もある一方で、製薬企業が設定する仕切価率が下がっている品目もある。

また、ベンチャー企業に対する配慮はあるが改定により薬価が維持されにくいという課題は残っているとの指摘もある。

• 欧米で承認されているが国内で未承認の医薬品が増加しており、ドラッグ・ラグ/ロスの解消や日本への早期導入に関す

る評価の要望がある。未承認品目には、ベンチャー企業が開発している品目のほか、希少疾病の医薬品や小児用の医薬品

も一定数存在する。

論 点

• 新薬のイノベーションを評価し、革新的医薬品の開発を促進するとともに、後発医薬品の上市後は長期収載品から後発医

薬品への置換えを迅速に進める観点から、以下の点に関してどのように考えるか。

➢

新薬収載時における現状の補正加算の範囲、その加算率計算のための定量化の手法に関して、イノベーション評価の

観点からどのように考えるか。

➢

現在の新薬創出等加算に関して、新薬開発企業の研究開発促進や未承認・適用外薬の解消の観点から、品目要件・企

業要件の考え方について、どのように考えるか。

➢

ドラッグ・ラグ/ロスの解消、日本への早期開発を促すために、薬価の観点から対応する方策に関してどのように考

えるか。

59