よむ、つかう、まなぶ。

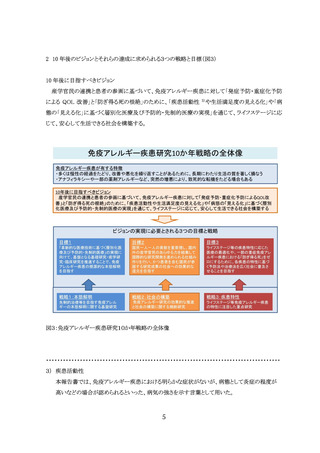

【参考資料3】免疫アレルギー疾患研究10か年戦略 (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html |

| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(2) 将来の予防的・先制的医療の実用化を目指す研究開発

患者を層別化し、治療法や疾病予防を提供する層別化医療は、費用対効果という点においても優

れている。医療技術の進歩により、個人の遺伝学的情報等が精密かつ迅速に分析され、原因や発症

過程の一部については詳細に理解されつつあり、患者及び健常者の層別化が可能となった。また、

免疫アレルギー疾患の発症においては、遺伝学的要因等の宿主因子に加え、環境要因等の外的因

子の影響があることが示されている。国際的にも、個人情報を包括的に解析することで、免疫の多様

性を解明し、健康維持や病態の解明につなげるプロジェクトも行われている。また層別化医療を推進

するための取組は様々に進行中であるが、実際にどのような患者を対象に、どのような治療を選択す

るか、等の戦略は明確化されておらず、未発症の患者に対する予防的・先制的医療も具体化されて

いない。

一方で、国内においては、乳児期からのスキンケアによりアトピー性皮膚炎治療と鶏卵の早期少量

摂取の結果、卵アレルギーの発症が 8 割減少したという報告や、皮膚における特定の菌種の偏りが、

アトピー性皮膚炎の発症に重要であるといった報告(Immunity. 2015; 42: 756-66)等が示されてきた。

これらの知見は、そのほかの免疫アレルギー性疾患の発症予防や予防的・先制的医療の開発におい

て、極めて重要な可能性を示唆している。

こうした予防的・先制的医療に資する研究を推進し、実際に発症や重症化を防ぐ方法を開発するこ

とが必要である。さらに、(1)の研究で対象とすべき集団を明らかにして、モデル生物等を用いたメカ

ニズムの解析等も行う必要がある。

(3) 免疫アレルギー疾患における宿主因子と外的因子の関係に着目した基盤研究

免疫アレルギー疾患は、生体と外界とを隔てる皮膚等で症状を認めることが多く、免疫学的、遺伝

学的背景を含む宿主因子に対して、様々な外的因子が影響するメカニズムを解明していくことが重要

である。こうした宿主因子・外的因子の相互関係は免疫アレルギー疾患の発症だけでなく、疾患自体

の経過にも影響を与えると考えられている。アトピー性皮膚炎については、前述した特定の菌種の偏り

以外にも、喫煙、PM2.5 への曝露等の大気汚染、さらには特定のウイルスの感染に伴う気管支喘息の

発症や増悪との関連が明らかになっている。予防的・先制的医療を実現していくには、これらの宿主

因子と外的因子に係る情報を収集し、疾患に罹患するリスクを予測していくことが必要となる。その際

には、我が国の比較的均一な遺伝学的背景をもとに、地域、天候、季節等の影響を比較検討していく

ことは将来にむけた大きな強みとなると考えられる。

こうした宿主因子・外的因子の関係については、免疫アレルギー疾患の皮膚、気道粘膜等における

細菌・真菌・ウイルスの偏りと遺伝学的情報等の宿主因子との関連について現在進行中の研究を推

進する必要がある。また免疫アレルギー疾患の経過自体を制御するためにも、新たな外的因子の同

定や対処方法を検討していく必要がある。さらに、環境モニタリングと適切な環境整備を、免疫アレル

7

患者を層別化し、治療法や疾病予防を提供する層別化医療は、費用対効果という点においても優

れている。医療技術の進歩により、個人の遺伝学的情報等が精密かつ迅速に分析され、原因や発症

過程の一部については詳細に理解されつつあり、患者及び健常者の層別化が可能となった。また、

免疫アレルギー疾患の発症においては、遺伝学的要因等の宿主因子に加え、環境要因等の外的因

子の影響があることが示されている。国際的にも、個人情報を包括的に解析することで、免疫の多様

性を解明し、健康維持や病態の解明につなげるプロジェクトも行われている。また層別化医療を推進

するための取組は様々に進行中であるが、実際にどのような患者を対象に、どのような治療を選択す

るか、等の戦略は明確化されておらず、未発症の患者に対する予防的・先制的医療も具体化されて

いない。

一方で、国内においては、乳児期からのスキンケアによりアトピー性皮膚炎治療と鶏卵の早期少量

摂取の結果、卵アレルギーの発症が 8 割減少したという報告や、皮膚における特定の菌種の偏りが、

アトピー性皮膚炎の発症に重要であるといった報告(Immunity. 2015; 42: 756-66)等が示されてきた。

これらの知見は、そのほかの免疫アレルギー性疾患の発症予防や予防的・先制的医療の開発におい

て、極めて重要な可能性を示唆している。

こうした予防的・先制的医療に資する研究を推進し、実際に発症や重症化を防ぐ方法を開発するこ

とが必要である。さらに、(1)の研究で対象とすべき集団を明らかにして、モデル生物等を用いたメカ

ニズムの解析等も行う必要がある。

(3) 免疫アレルギー疾患における宿主因子と外的因子の関係に着目した基盤研究

免疫アレルギー疾患は、生体と外界とを隔てる皮膚等で症状を認めることが多く、免疫学的、遺伝

学的背景を含む宿主因子に対して、様々な外的因子が影響するメカニズムを解明していくことが重要

である。こうした宿主因子・外的因子の相互関係は免疫アレルギー疾患の発症だけでなく、疾患自体

の経過にも影響を与えると考えられている。アトピー性皮膚炎については、前述した特定の菌種の偏り

以外にも、喫煙、PM2.5 への曝露等の大気汚染、さらには特定のウイルスの感染に伴う気管支喘息の

発症や増悪との関連が明らかになっている。予防的・先制的医療を実現していくには、これらの宿主

因子と外的因子に係る情報を収集し、疾患に罹患するリスクを予測していくことが必要となる。その際

には、我が国の比較的均一な遺伝学的背景をもとに、地域、天候、季節等の影響を比較検討していく

ことは将来にむけた大きな強みとなると考えられる。

こうした宿主因子・外的因子の関係については、免疫アレルギー疾患の皮膚、気道粘膜等における

細菌・真菌・ウイルスの偏りと遺伝学的情報等の宿主因子との関連について現在進行中の研究を推

進する必要がある。また免疫アレルギー疾患の経過自体を制御するためにも、新たな外的因子の同

定や対処方法を検討していく必要がある。さらに、環境モニタリングと適切な環境整備を、免疫アレル

7