よむ、つかう、まなぶ。

資料1 薬学教育6年制及び薬剤師に関する状況 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

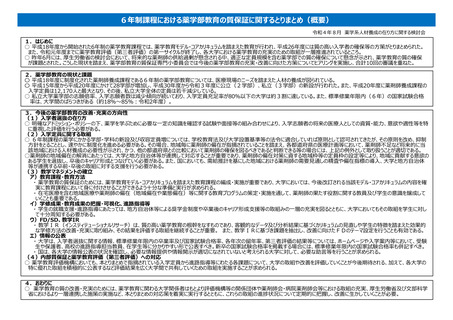

6年制課程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ(概要)

令和4年8⽉ 薬学系⼈材養成の在り⽅に関する検討会

1.はじめに

○ 平成18年度から開始された6年制の薬学教育課程では、薬学教育モデル・コアカリキュラムを踏まえた教育が⾏われ、平成26年度には質の⾼い⼊学者の確保等の⽅策がとりまとめられた。

また、令和元年度までに薬学教育評価(第三者評価)の第⼀サイクルが終了し、各⼤学における薬学教育の充実のための取組が⼀層推進されているところ。

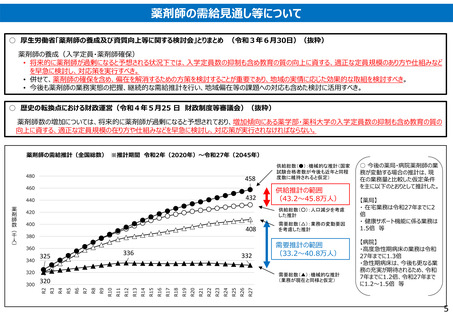

○ 昨年6⽉には、厚⽣労働省の検討会において、将来的な薬剤師の供給過剰が懸念される中、適正な定員規模を含む薬学部での質の確保について懸念が⽰され、薬学教育の質の確保

が課題とされた。こうした現状を踏まえ、薬学部教育の質保証専⾨⼩委員会では今後の薬学部教育の充実・改善に向けた⽅策についてヒアリングを実施し、合計10回の審議を重ねた。

2.薬学部教育の現状と課題

〇 平成18年度に制度化された薬剤師養成課程である6年制の薬学部教育については、医療現場のニーズを踏まえた⼈材の養成が図られている。

〇 平成15年度から平成20年度にかけて28学部が増加し、平成30年度から令和3年度に公⽴(2学部)、私⽴(3学部)の新設が⾏われた。また、平成20年度に薬剤師養成課程の

⼊学定員は12,170⼈と最⼤となり、その後、私⽴⼤学全体の定員は若⼲減少している。

○ 私⽴⼤学薬学部の志願倍率、⼊学志願者数は減少傾向が続いており、⼊学定員充⾜率が80%以下の⼤学は約3割に達している。また、標準修業年限内(6年)の国家試験合格

率は、⼤学間のばらつきがある(約18%〜85%︓令和2年度)。

3.今後の薬学部教育の改善・充実の⽅向性

(1)⼊学者選抜の在り⽅

○ 明確なアドミッション・ポリシーの下、薬学を学ぶために必要な⼀定の知識を確認する試験や⾯接等の組み合わせにより、⼊学志願者の将来の医療⼈としての資質・能⼒、意欲や適性等を特

に重視した評価を⾏う必要がある。

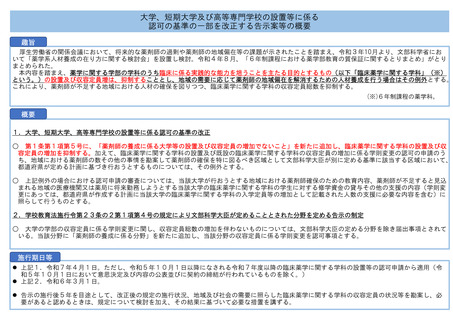

(2)⼊学定員に関する取組

○ 6年制課程の薬学にかかる学部・学科の新設及び収容定員増については、学校教育法及び⼤学設置基準等の法令に適合していれば原則として認可されてきたが、その原則を改め、抑制

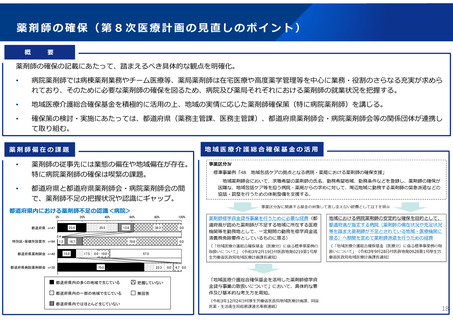

⽅針をとることとし、速やかに制度化を進める必要がある。その場合、地域毎に薬剤師の偏在が指摘されていることを踏まえ、各都道府県の医療計画等において、薬剤師不⾜など将来的に当

該地域における⼈材養成の必要性が⽰され、かつ、他の都道府県との⽐較において薬剤師の確保を図るべきであると判断できる等の場合には、上記の例外として取り扱うことが適切である。

○薬剤師の地域偏在の解消にあたっては、⼤学と地⽅⾃治体等が連携して対応することが重要であり、薬剤師の偏在対策に資する地域枠等の定員枠の設定等により、地域に貢献する意欲の

ある学⽣を選抜し、卒後のキャリア形成とつなげていく必要がある。また、国においても、需給推計を基にした地域における薬剤師の需要⾒通しの精査や偏在指標の導⼊、⼤学と地⽅⾃治体

等が連携する卒前・卒後の取組に対する⽀援を⾏う必要がある。

(3)教学マネジメントの確⽴

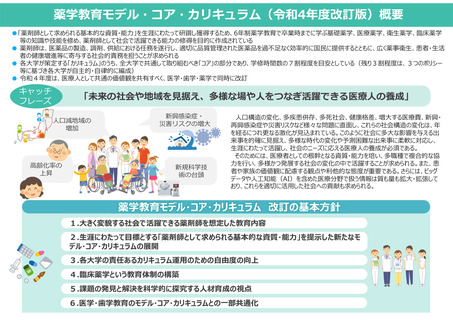

ア)教育課程・教育⽅法

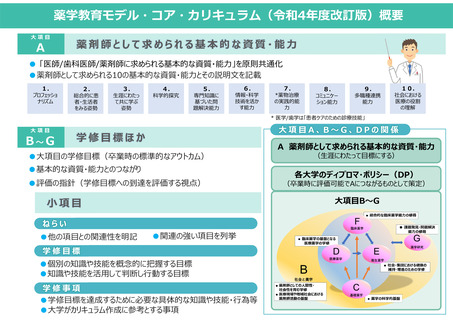

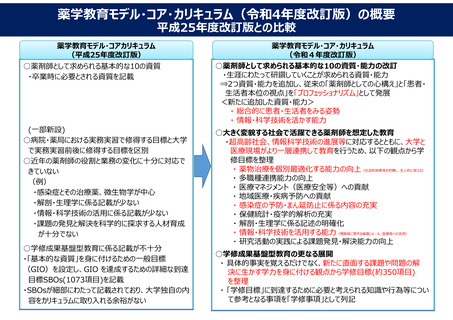

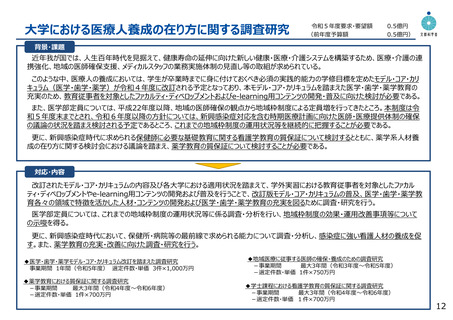

・ 薬学教育の質保証のためには、薬学教育モデル・コアカリキュラムを踏まえた教育課程の編成・実施が重要であり、⼤学においては、今後改訂される当該モデル・コアカリキュラムの内容を確

実に教育課程において⾝に付けさせることができるよう⼗分な準備と実⾏が求められる。

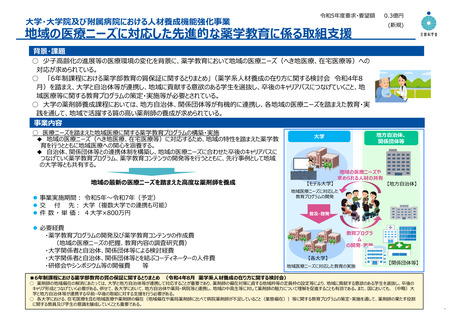

・ 在宅医療を含む地域医療や薬剤師の偏在(地域偏在や業態偏在)等に関する教育プログラムの策定・実施を通して、薬剤師の果たす役割に関する教員及び学⽣の意識を醸成して

いくことも重要である。

イ)学修成果・教育成果の把握・可視化、進路指導等

・ 学⽣の就職⽀援・進路指導にあたっては、地⽅⾃治体等による奨学⾦制度や卒業後のキャリア形成⽀援等の取組みの⼀層の充実を図るとともに、⼤学においてもその取組を学⽣に対し

て⼗分周知する必要がある。

ウ)FD/SD、教学IR

・ 教学IR(インスティテューショナルリサーチ)は、質の⾼い薬学教育の根幹をなすものであり、客観的なデータ及び分析結果に基づくカリキュラムの⾒直しや学⽣の特徴を踏まえた効果的

な学修⽅法の改善・充実に取り組み、その結果を評価する取組を継続することが重要。 また、教学IRに基づき課題を抽出し、改善に向けたFDのテーマ設定を⾏うことも有効である。

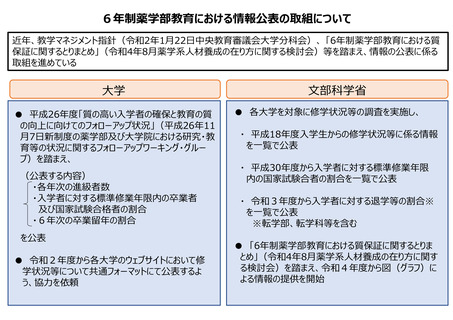

エ)情報の公表

・ ⼤学は、⼊学者選抜に関する情報、標準修業年限内の卒業率及び国家試験合格率、各年次の留年率、第三者評価の結果等については、ホームページや⼊学案内等において、受験

⽣や保護者、⾼校の進路指導担当教員、在学⽣等に分かりやすい形で公表すべき。新卒の国家試験合格率を掲載する場合には、標準修業年限内の国家試験合格率も併記すべき。

・ 国は、各⼤学の情報公表の状況を確認し、必要な情報提供や情報開⽰が適切になされていないと考えられる⼤学に対して、必要な助⾔等を⾏うことが求められる。

(4)内部質保証と薬学教育評価(第三者評価)への対応

○ 薬学教育評価機構においても、本とりまとめで指摘されている⼊学定員から進路指導等にわたる各課題について、⼤学の取組や改善を評価していくことが今後期待される、加えて、各⼤学の

特に優れた取組を積極的に公表するなど評価結果を広く⼤学間で共有していくための取組を実施することが求められる。

4.おわりに

○ 薬学教育の質の改善・充実のためには、薬学教育に関わる⼤学関係者はもとより評価機構等の関係団体や薬剤師会・病院薬剤師会等における取組の充実、厚⽣労働省及び⽂部科学

省におけるより⼀層連携した施策の実施など、本とりまとめの対応策を着実に実⾏するとともに、これらの取組の進捗状況について定期的に把握し、改善に⽣かしていくことが必要。

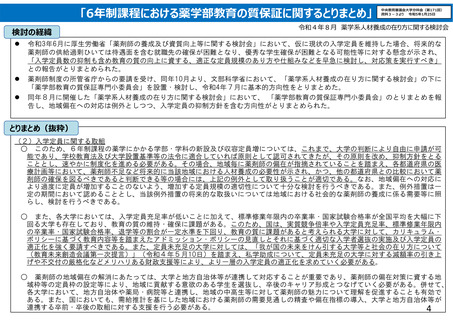

令和4年8⽉ 薬学系⼈材養成の在り⽅に関する検討会

1.はじめに

○ 平成18年度から開始された6年制の薬学教育課程では、薬学教育モデル・コアカリキュラムを踏まえた教育が⾏われ、平成26年度には質の⾼い⼊学者の確保等の⽅策がとりまとめられた。

また、令和元年度までに薬学教育評価(第三者評価)の第⼀サイクルが終了し、各⼤学における薬学教育の充実のための取組が⼀層推進されているところ。

○ 昨年6⽉には、厚⽣労働省の検討会において、将来的な薬剤師の供給過剰が懸念される中、適正な定員規模を含む薬学部での質の確保について懸念が⽰され、薬学教育の質の確保

が課題とされた。こうした現状を踏まえ、薬学部教育の質保証専⾨⼩委員会では今後の薬学部教育の充実・改善に向けた⽅策についてヒアリングを実施し、合計10回の審議を重ねた。

2.薬学部教育の現状と課題

〇 平成18年度に制度化された薬剤師養成課程である6年制の薬学部教育については、医療現場のニーズを踏まえた⼈材の養成が図られている。

〇 平成15年度から平成20年度にかけて28学部が増加し、平成30年度から令和3年度に公⽴(2学部)、私⽴(3学部)の新設が⾏われた。また、平成20年度に薬剤師養成課程の

⼊学定員は12,170⼈と最⼤となり、その後、私⽴⼤学全体の定員は若⼲減少している。

○ 私⽴⼤学薬学部の志願倍率、⼊学志願者数は減少傾向が続いており、⼊学定員充⾜率が80%以下の⼤学は約3割に達している。また、標準修業年限内(6年)の国家試験合格

率は、⼤学間のばらつきがある(約18%〜85%︓令和2年度)。

3.今後の薬学部教育の改善・充実の⽅向性

(1)⼊学者選抜の在り⽅

○ 明確なアドミッション・ポリシーの下、薬学を学ぶために必要な⼀定の知識を確認する試験や⾯接等の組み合わせにより、⼊学志願者の将来の医療⼈としての資質・能⼒、意欲や適性等を特

に重視した評価を⾏う必要がある。

(2)⼊学定員に関する取組

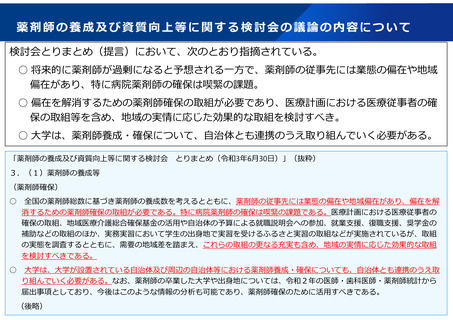

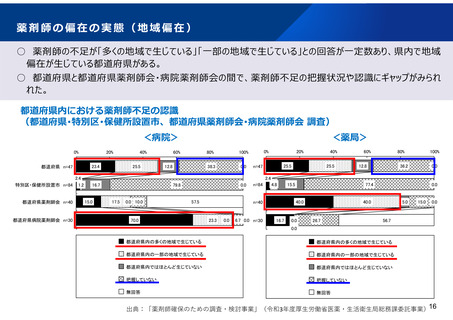

○ 6年制課程の薬学にかかる学部・学科の新設及び収容定員増については、学校教育法及び⼤学設置基準等の法令に適合していれば原則として認可されてきたが、その原則を改め、抑制

⽅針をとることとし、速やかに制度化を進める必要がある。その場合、地域毎に薬剤師の偏在が指摘されていることを踏まえ、各都道府県の医療計画等において、薬剤師不⾜など将来的に当

該地域における⼈材養成の必要性が⽰され、かつ、他の都道府県との⽐較において薬剤師の確保を図るべきであると判断できる等の場合には、上記の例外として取り扱うことが適切である。

○薬剤師の地域偏在の解消にあたっては、⼤学と地⽅⾃治体等が連携して対応することが重要であり、薬剤師の偏在対策に資する地域枠等の定員枠の設定等により、地域に貢献する意欲の

ある学⽣を選抜し、卒後のキャリア形成とつなげていく必要がある。また、国においても、需給推計を基にした地域における薬剤師の需要⾒通しの精査や偏在指標の導⼊、⼤学と地⽅⾃治体

等が連携する卒前・卒後の取組に対する⽀援を⾏う必要がある。

(3)教学マネジメントの確⽴

ア)教育課程・教育⽅法

・ 薬学教育の質保証のためには、薬学教育モデル・コアカリキュラムを踏まえた教育課程の編成・実施が重要であり、⼤学においては、今後改訂される当該モデル・コアカリキュラムの内容を確

実に教育課程において⾝に付けさせることができるよう⼗分な準備と実⾏が求められる。

・ 在宅医療を含む地域医療や薬剤師の偏在(地域偏在や業態偏在)等に関する教育プログラムの策定・実施を通して、薬剤師の果たす役割に関する教員及び学⽣の意識を醸成して

いくことも重要である。

イ)学修成果・教育成果の把握・可視化、進路指導等

・ 学⽣の就職⽀援・進路指導にあたっては、地⽅⾃治体等による奨学⾦制度や卒業後のキャリア形成⽀援等の取組みの⼀層の充実を図るとともに、⼤学においてもその取組を学⽣に対し

て⼗分周知する必要がある。

ウ)FD/SD、教学IR

・ 教学IR(インスティテューショナルリサーチ)は、質の⾼い薬学教育の根幹をなすものであり、客観的なデータ及び分析結果に基づくカリキュラムの⾒直しや学⽣の特徴を踏まえた効果的

な学修⽅法の改善・充実に取り組み、その結果を評価する取組を継続することが重要。 また、教学IRに基づき課題を抽出し、改善に向けたFDのテーマ設定を⾏うことも有効である。

エ)情報の公表

・ ⼤学は、⼊学者選抜に関する情報、標準修業年限内の卒業率及び国家試験合格率、各年次の留年率、第三者評価の結果等については、ホームページや⼊学案内等において、受験

⽣や保護者、⾼校の進路指導担当教員、在学⽣等に分かりやすい形で公表すべき。新卒の国家試験合格率を掲載する場合には、標準修業年限内の国家試験合格率も併記すべき。

・ 国は、各⼤学の情報公表の状況を確認し、必要な情報提供や情報開⽰が適切になされていないと考えられる⼤学に対して、必要な助⾔等を⾏うことが求められる。

(4)内部質保証と薬学教育評価(第三者評価)への対応

○ 薬学教育評価機構においても、本とりまとめで指摘されている⼊学定員から進路指導等にわたる各課題について、⼤学の取組や改善を評価していくことが今後期待される、加えて、各⼤学の

特に優れた取組を積極的に公表するなど評価結果を広く⼤学間で共有していくための取組を実施することが求められる。

4.おわりに

○ 薬学教育の質の改善・充実のためには、薬学教育に関わる⼤学関係者はもとより評価機構等の関係団体や薬剤師会・病院薬剤師会等における取組の充実、厚⽣労働省及び⽂部科学

省におけるより⼀層連携した施策の実施など、本とりまとめの対応策を着実に実⾏するとともに、これらの取組の進捗状況について定期的に把握し、改善に⽣かしていくことが必要。