よむ、つかう、まなぶ。

参考資料 1 (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料Ⅰ-3-7

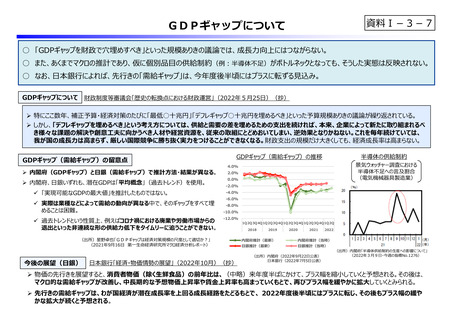

GDPギャップについて

○ 「GDPギャップを財政で⽳埋めすべき」といった規模ありきの議論では、成⻑⼒向上にはつながらない。

○ また、あくまでマクロの推計であり、仮に個別品⽬の供給制約(例︓半導体不⾜)がボトルネックとなっても、そうした実態は反映されない。

○ なお、⽇本銀⾏によれば、先⾏きの「需給ギャップ」は、今年度後半頃にはプラスに転ずる⾒込み。

GDPギャップについて 財政制度等審議会「歴史の転換点における財政運営」(2022年5⽉25⽇)(抄)

特にここ数年、補正予算・経済対策のたびに「最低○⼗兆円」「デフレギャップ○⼗兆円を埋めるべき」といった予算規模ありきの議論が繰り返されている。

しかし、「デフレギャップを埋めるべき」という考え⽅については、供給と需要の差を埋めるための⽀出を続ければ、本来、企業によって新たに取り組まれるべ

き様々な課題の解決や創意⼯夫に向かうべき⼈材や経営資源を、従来の取組にとどめおいてしまい、逆効果となりかねない。これを毎年続けていては、

我が国の成⻑⼒は⾼まらず、厳しい国際競争に勝ち抜く実⼒をつけることができなくなる。財政⽀出の規模だけ⼤きくしても、経済成⻑率は⾼まらない。

GDPギャップ(需給ギャップ)の留意点

内閣府(GDPギャップ)と⽇銀(需給ギャップ)で推計⽅法・結果が異なる。

内閣府、⽇銀いずれも、潜在GDPは「平均概念」(過去トレンド)を使⽤。

「実現可能なGDPの最⼤値」を推計したものではない。

実際は業種などによって需給の動向が異なる中で、そのギャップをすべて埋

めることは困難。

過去トレンドという性質上、例えばコロナ禍における廃業や労働市場からの

退出といった⾮連続な形の供給⼒低下をタイムリーに追うことができない。

景気ウォッチャー調査における

半導体不⾜への⾔及割合

(電気機械器具製造業)

4.0%

2.0%

0.0%

-2.0%

-4.0%

-6.0%

-8.0%

-10.0%

-12.0%

(出所)星野卓也「GDPギャップは経済対策規模の尺度として適切か︖」

(2021年9⽉16⽇ 第⼀⽣命経済研究所マクロ経済分析レポート)

今後の展望(⽇銀)

半導体の供給制約

GDPギャップ(需給ギャップ)の推移

⽇本銀⾏「経済・物価情勢の展望」(2022年10⽉)(抄)

1Q2Q 3Q 4Q 1Q2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q4Q 1Q 2Q3Q 4Q 1Q2Q

2018

2019

内閣府推計(最新)

⽇銀推計(最新)

2020

2021

2022

内閣府推計(当時)

⽇銀推計(当時)

(出所)内閣府(2022年9⽉22⽇公表)

⽇本銀⾏(2022年7⽉5⽇公表)

(出所)内閣府「半導体供給制約の⽣産への影響について」

(2022年3⽉9⽇・今週の指標No.1276)

物価の先⾏きを展望すると、消費者物価(除く⽣鮮⾷品)の前年⽐は、(中略)来年度半ばにかけて、プラス幅を縮⼩していくと予想される。その後は、

マクロ的な需給ギャップが改善し、中⻑期的な予想物価上昇率や賃⾦上昇率も⾼まっていくもとで、再びプラス幅を緩やかに拡⼤していくとみられる。

先⾏きの需給ギャップは、わが国経済が潜在成⻑率を上回る成⻑経路をたどるもとで、 2022年度後半頃にはプラスに転じ、その後もプラス幅の緩や

かな拡⼤が続くと予想される。

GDPギャップについて

○ 「GDPギャップを財政で⽳埋めすべき」といった規模ありきの議論では、成⻑⼒向上にはつながらない。

○ また、あくまでマクロの推計であり、仮に個別品⽬の供給制約(例︓半導体不⾜)がボトルネックとなっても、そうした実態は反映されない。

○ なお、⽇本銀⾏によれば、先⾏きの「需給ギャップ」は、今年度後半頃にはプラスに転ずる⾒込み。

GDPギャップについて 財政制度等審議会「歴史の転換点における財政運営」(2022年5⽉25⽇)(抄)

特にここ数年、補正予算・経済対策のたびに「最低○⼗兆円」「デフレギャップ○⼗兆円を埋めるべき」といった予算規模ありきの議論が繰り返されている。

しかし、「デフレギャップを埋めるべき」という考え⽅については、供給と需要の差を埋めるための⽀出を続ければ、本来、企業によって新たに取り組まれるべ

き様々な課題の解決や創意⼯夫に向かうべき⼈材や経営資源を、従来の取組にとどめおいてしまい、逆効果となりかねない。これを毎年続けていては、

我が国の成⻑⼒は⾼まらず、厳しい国際競争に勝ち抜く実⼒をつけることができなくなる。財政⽀出の規模だけ⼤きくしても、経済成⻑率は⾼まらない。

GDPギャップ(需給ギャップ)の留意点

内閣府(GDPギャップ)と⽇銀(需給ギャップ)で推計⽅法・結果が異なる。

内閣府、⽇銀いずれも、潜在GDPは「平均概念」(過去トレンド)を使⽤。

「実現可能なGDPの最⼤値」を推計したものではない。

実際は業種などによって需給の動向が異なる中で、そのギャップをすべて埋

めることは困難。

過去トレンドという性質上、例えばコロナ禍における廃業や労働市場からの

退出といった⾮連続な形の供給⼒低下をタイムリーに追うことができない。

景気ウォッチャー調査における

半導体不⾜への⾔及割合

(電気機械器具製造業)

4.0%

2.0%

0.0%

-2.0%

-4.0%

-6.0%

-8.0%

-10.0%

-12.0%

(出所)星野卓也「GDPギャップは経済対策規模の尺度として適切か︖」

(2021年9⽉16⽇ 第⼀⽣命経済研究所マクロ経済分析レポート)

今後の展望(⽇銀)

半導体の供給制約

GDPギャップ(需給ギャップ)の推移

⽇本銀⾏「経済・物価情勢の展望」(2022年10⽉)(抄)

1Q2Q 3Q 4Q 1Q2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q4Q 1Q 2Q3Q 4Q 1Q2Q

2018

2019

内閣府推計(最新)

⽇銀推計(最新)

2020

2021

2022

内閣府推計(当時)

⽇銀推計(当時)

(出所)内閣府(2022年9⽉22⽇公表)

⽇本銀⾏(2022年7⽉5⽇公表)

(出所)内閣府「半導体供給制約の⽣産への影響について」

(2022年3⽉9⽇・今週の指標No.1276)

物価の先⾏きを展望すると、消費者物価(除く⽣鮮⾷品)の前年⽐は、(中略)来年度半ばにかけて、プラス幅を縮⼩していくと予想される。その後は、

マクロ的な需給ギャップが改善し、中⻑期的な予想物価上昇率や賃⾦上昇率も⾼まっていくもとで、再びプラス幅を緩やかに拡⼤していくとみられる。

先⾏きの需給ギャップは、わが国経済が潜在成⻑率を上回る成⻑経路をたどるもとで、 2022年度後半頃にはプラスに転じ、その後もプラス幅の緩や

かな拡⼤が続くと予想される。