よむ、つかう、まなぶ。

薬-1○ 令和5年度薬価改定について (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00050.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第188回 10/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

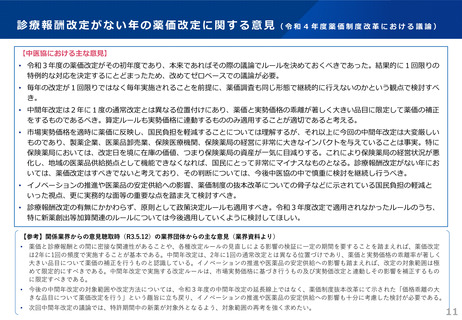

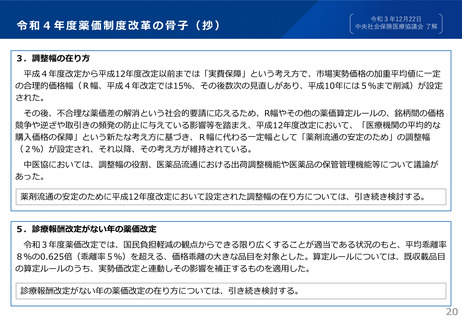

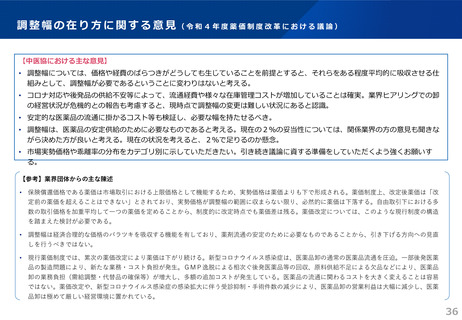

診療報酬改定がない年の薬価改定に関する意見(令和4年度薬価制度改革における議論)

【中医協における主な意見】

• 令和3年度の薬価改定がその初年度であり、本来であればその際の議論でルールを決めておくべきであった。結果的に1回限りの

特例的な対応を決定するにとどまったため、改めてゼロベースでの議論が必要。

• 毎年の改定が1回限りではなく毎年実施されることを前提に、薬価調査も同じ形態で継続的に行えないのかという観点で検討すべ

き。

• 中間年改定は2年に1度の通常改定とは異なる位置付けにあり、薬価と実勢価格の乖離が著しく大きい品目に限定して薬価の補正

をするものであるべき。算定ルールも実勢価格に連動するもののみ適用することが適切であると考える。

• 市場実勢価格を適時に薬価に反映し、国民負担を軽減することについては理解するが、それ以上に今回の中間年改定は大変厳しい

ものであり、製薬企業、医薬品卸売業、保険医療機関、保険薬局の経営に非常に大きなインパクトを与えていることは事実。特に

保険薬局においては、改定日を境に在庫の価値、つまり保険薬局の資産が一気に目減りする。これにより保険薬局の経営状況が悪

化し、地域の医薬品供給拠点として機能できなくなれば、国民にとって非常にマイナスなものとなる。診療報酬改定がない年にお

いては、薬価改定はすべきでないと考えており、その判断については、今後中医協の中で慎重に検討を継続し行うべき。

• イノベーションの推進や医薬品の安定供給への影響、薬価制度の抜本改革についての骨子などに示されている国民負担の軽減と

いった視点、更に実務的な面等の重要な点を踏まえて検討すべき。

• 診療報酬改定の有無にかかわらず、原則として政策決定ルールも適用すべき。令和3年度改定で適用されなかったルールのうち、

特に新薬創出等加算関連のルールについては今後適用していくように検討してほしい。

【参考】関係業界からの意見聴取時(R3.5.12)の業界団体からの主な意見(業界資料より)

•

薬価と診療報酬との間に密接な関連性があることや、各種改定ルールの見直しによる影響の検証に一定の期間を要することを踏まえれば、薬価改定

は2年に1回の頻度で実施することが基本である。中間年改定は、2年に1回の通常改定とは異なる位置づけであり、薬価と実勢価格の乖離率が著しく

大きい品目について薬価の補正を行うものと認識している。イノベーションの推進や医薬品の安定供給への影響も踏まえれば、改定の対象範囲は極

めて限定的にすべきである。中間年改定で実施する改定ルールは、市場実勢価格に基づき行うもの及び実勢価改定と連動しその影響を補正するもの

に限定すべきである。

•

今後の中間年改定の対象範囲や改定方法については、令和3年度の中間年改定の延長線上ではなく、薬価制度抜本改革にて示された「価格乖離の大

きな品目について薬価改定を行う」という趣旨に立ち戻り、イノベーションの推進や医薬品の安定供給への影響も十分に考慮した検討が必要である。

•

次回中間年改定の議論では、特許期間中の新薬が対象外となるよう、対象範囲の再考を強く求めたい。

11

【中医協における主な意見】

• 令和3年度の薬価改定がその初年度であり、本来であればその際の議論でルールを決めておくべきであった。結果的に1回限りの

特例的な対応を決定するにとどまったため、改めてゼロベースでの議論が必要。

• 毎年の改定が1回限りではなく毎年実施されることを前提に、薬価調査も同じ形態で継続的に行えないのかという観点で検討すべ

き。

• 中間年改定は2年に1度の通常改定とは異なる位置付けにあり、薬価と実勢価格の乖離が著しく大きい品目に限定して薬価の補正

をするものであるべき。算定ルールも実勢価格に連動するもののみ適用することが適切であると考える。

• 市場実勢価格を適時に薬価に反映し、国民負担を軽減することについては理解するが、それ以上に今回の中間年改定は大変厳しい

ものであり、製薬企業、医薬品卸売業、保険医療機関、保険薬局の経営に非常に大きなインパクトを与えていることは事実。特に

保険薬局においては、改定日を境に在庫の価値、つまり保険薬局の資産が一気に目減りする。これにより保険薬局の経営状況が悪

化し、地域の医薬品供給拠点として機能できなくなれば、国民にとって非常にマイナスなものとなる。診療報酬改定がない年にお

いては、薬価改定はすべきでないと考えており、その判断については、今後中医協の中で慎重に検討を継続し行うべき。

• イノベーションの推進や医薬品の安定供給への影響、薬価制度の抜本改革についての骨子などに示されている国民負担の軽減と

いった視点、更に実務的な面等の重要な点を踏まえて検討すべき。

• 診療報酬改定の有無にかかわらず、原則として政策決定ルールも適用すべき。令和3年度改定で適用されなかったルールのうち、

特に新薬創出等加算関連のルールについては今後適用していくように検討してほしい。

【参考】関係業界からの意見聴取時(R3.5.12)の業界団体からの主な意見(業界資料より)

•

薬価と診療報酬との間に密接な関連性があることや、各種改定ルールの見直しによる影響の検証に一定の期間を要することを踏まえれば、薬価改定

は2年に1回の頻度で実施することが基本である。中間年改定は、2年に1回の通常改定とは異なる位置づけであり、薬価と実勢価格の乖離率が著しく

大きい品目について薬価の補正を行うものと認識している。イノベーションの推進や医薬品の安定供給への影響も踏まえれば、改定の対象範囲は極

めて限定的にすべきである。中間年改定で実施する改定ルールは、市場実勢価格に基づき行うもの及び実勢価改定と連動しその影響を補正するもの

に限定すべきである。

•

今後の中間年改定の対象範囲や改定方法については、令和3年度の中間年改定の延長線上ではなく、薬価制度抜本改革にて示された「価格乖離の大

きな品目について薬価改定を行う」という趣旨に立ち戻り、イノベーションの推進や医薬品の安定供給への影響も十分に考慮した検討が必要である。

•

次回中間年改定の議論では、特許期間中の新薬が対象外となるよう、対象範囲の再考を強く求めたい。

11