よむ、つかう、まなぶ。

資料2-3 厚生労働科学研究の成果に関する評価 (令和3年度報告書 )(案) (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

社会的・経済的意義(産業・経済活動の活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取

得・活用、社会的価値(国民の健康・安全等)の創出、国益確保への貢献及び政策・施策の企

画立案・実施への貢献等)及び国費を用いた研究開発としての妥当性(国や社会のニーズへの

適合性、機関の設置目的や中期目標等への適合性、国の関与の必要性・緊急性及び他国の先進

研究開発との比較における妥当性等)等がある。

「効率性」については、計画・実施体制の妥当性等の観点から評価することになる。評価項

目としては、例えば、計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の妥当性、費用構造や費用対

効果の妥当性及び研究開発の手段やアプローチの妥当性等がある。

「有効性」については、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献及び

人材の養成等の観点から評価することになる。評価項目としては、例えば、目標の実現可能性

や達成のための手段の存在、研究者や研究代表者の能力、目標の達成度、新しい知の創出への

貢献、(見込まれる)直接の成果の内容、(見込まれる)効果や波及効果の内容、研究開発の

質の向上への貢献、実用化・事業化の見通し、行政施策実施への貢献、人材の養成及び知的基

盤の整備への貢献等がある。

第4章 評価結果の取扱い

研究開発プログラムを実施する主体は、その評価結果について、それぞれの特性に応じて予

算、人材などの資源配分への反映、当該研究開発施策の改善に反映させる等の活用を図る。ま

た、評価結果は、ホームページ等で公表するものとする。公表に当たっては、個人情報・企業

秘密、国家安全保障等や未発表の研究開発成果・知的財産等について、それらを保護する観点

から十分に配慮することとする。

3.評価方法

1)評価の対象と実施方法

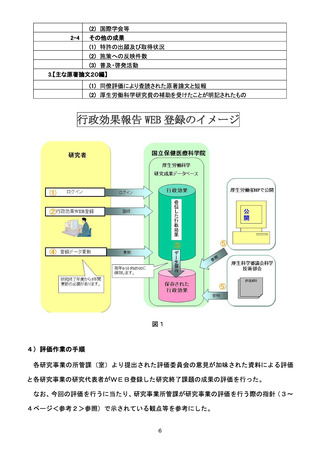

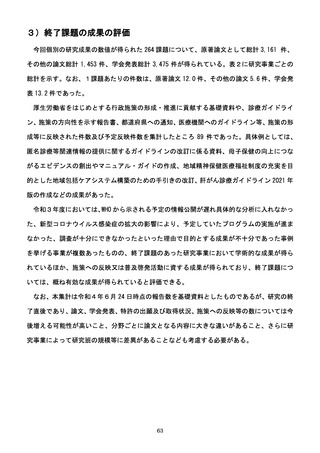

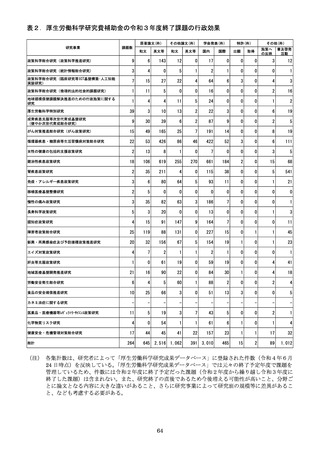

評価対象は、

(1)厚生労働科学研究の各研究事業及び(2)令和3年度終了課題の成果で

ある。

なお、令和3年度終了課題の評価は、厚生労働科学研究成果データベースの「行政効果報告

(助成研究成果追跡資料)注 1」

(図 1)に登録された令和4年6月 24 日時点のデータを基礎資料

として使用した。

注1

:「行政効果報告(助成研究成果追跡資料)」は、平成 17 年度の研究成果の報告より新たに導入

したもの。厚生労働科学研究事業の成果について継続的な評価を行うため、研究者に対して、研究

終了年度から5年間は随時WEB上でデータを更新することをお願いしている。

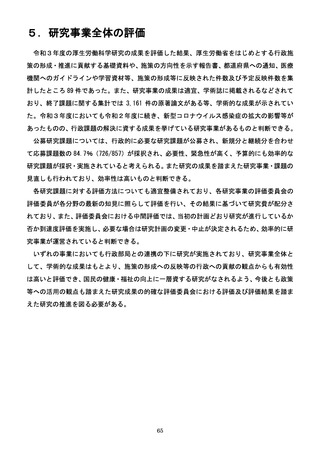

2)各研究事業の記述的評価

今回作成した各研究事業の記述的評価は、これまでの事業の成果に基づいて、評価委員会

が作成した。

その過程で各研究事業所管課(室)に「厚生労働科学研究の成果のまとめ(令和3年度)」

4

得・活用、社会的価値(国民の健康・安全等)の創出、国益確保への貢献及び政策・施策の企

画立案・実施への貢献等)及び国費を用いた研究開発としての妥当性(国や社会のニーズへの

適合性、機関の設置目的や中期目標等への適合性、国の関与の必要性・緊急性及び他国の先進

研究開発との比較における妥当性等)等がある。

「効率性」については、計画・実施体制の妥当性等の観点から評価することになる。評価項

目としては、例えば、計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の妥当性、費用構造や費用対

効果の妥当性及び研究開発の手段やアプローチの妥当性等がある。

「有効性」については、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献及び

人材の養成等の観点から評価することになる。評価項目としては、例えば、目標の実現可能性

や達成のための手段の存在、研究者や研究代表者の能力、目標の達成度、新しい知の創出への

貢献、(見込まれる)直接の成果の内容、(見込まれる)効果や波及効果の内容、研究開発の

質の向上への貢献、実用化・事業化の見通し、行政施策実施への貢献、人材の養成及び知的基

盤の整備への貢献等がある。

第4章 評価結果の取扱い

研究開発プログラムを実施する主体は、その評価結果について、それぞれの特性に応じて予

算、人材などの資源配分への反映、当該研究開発施策の改善に反映させる等の活用を図る。ま

た、評価結果は、ホームページ等で公表するものとする。公表に当たっては、個人情報・企業

秘密、国家安全保障等や未発表の研究開発成果・知的財産等について、それらを保護する観点

から十分に配慮することとする。

3.評価方法

1)評価の対象と実施方法

評価対象は、

(1)厚生労働科学研究の各研究事業及び(2)令和3年度終了課題の成果で

ある。

なお、令和3年度終了課題の評価は、厚生労働科学研究成果データベースの「行政効果報告

(助成研究成果追跡資料)注 1」

(図 1)に登録された令和4年6月 24 日時点のデータを基礎資料

として使用した。

注1

:「行政効果報告(助成研究成果追跡資料)」は、平成 17 年度の研究成果の報告より新たに導入

したもの。厚生労働科学研究事業の成果について継続的な評価を行うため、研究者に対して、研究

終了年度から5年間は随時WEB上でデータを更新することをお願いしている。

2)各研究事業の記述的評価

今回作成した各研究事業の記述的評価は、これまでの事業の成果に基づいて、評価委員会

が作成した。

その過程で各研究事業所管課(室)に「厚生労働科学研究の成果のまとめ(令和3年度)」

4