よむ、つかう、まなぶ。

資料2 供給確保医薬品の選定について(安定確保医薬品の見直しについて) (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

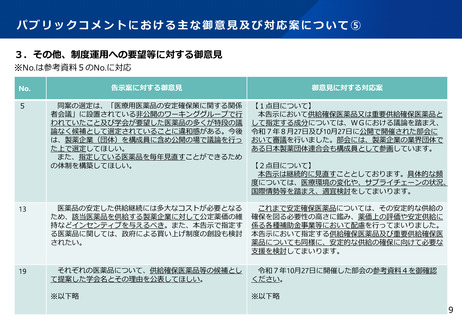

パブリックコメントにおける主な御意見及び対応案について⑤

3.その他、制度運用への要望等に対する御意見

※No.は参考資料5のNo.に対応

No.

告示案に対する御意見

御意見に対する対応案

5

同案の選定は、「医療用医薬品の安定確保策に関する関係

者会議」に設置されている非公開のワーキンググループで行

われていたこと及び学会が要望した医薬品の多くが特段の議

論なく候補として選定されていることに違和感がある。今後

は、製薬企業(団体)を構成員に含め公開の場で議論を行っ

た上で選定してほしい。

また、指定している医薬品を毎年見直すことができるため

の体制を構築してほしい。

【1点目について】

本告示において供給確保医薬品又は重要供給確保医薬品と

して指定する成分については、WGにおける議論を踏まえ、

令和7年8月27日及び10月27日に公開で開催された部会に

おいて審議を行いました。部会には、製薬企業の業界団体で

ある日本製薬団体連合会も構成員として参画しています。

13

医薬品の安定した供給継続には多大なコストが必要となる

ため、該当医薬品を供給する製薬企業に対して公定薬価の維

持などインセンティブを与えるべき。また、本告示で指定す

る医薬品に関しては、政府による買い上げ制度の創設も検討

されたい。

これまで安定確保医薬品については、その安定的な供給の

確保を図る必要性の高さに鑑み、薬価上の評価や安定供給に

係る各種補助金事業等において配慮を行ってまいりました。

本告示において指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医

薬品についても同様に、安定的な供給の確保に向けて必要な

支援を検討してまいります。

19

それぞれの医薬品について、供給確保医薬品等の候補とし

て提案した学会名とその理由を公表してほしい。

令和7年10月27日に開催した部会の参考資料4を御確認

ください。

※以下略

※以下略

【2点目について】

本告示は継続的に見直すこととしております。具体的な頻

度については、医療環境の変化や、サプライチェーンの状況、

国際情勢等を踏まえ、適宜検討をしてまいります。

9

3.その他、制度運用への要望等に対する御意見

※No.は参考資料5のNo.に対応

No.

告示案に対する御意見

御意見に対する対応案

5

同案の選定は、「医療用医薬品の安定確保策に関する関係

者会議」に設置されている非公開のワーキンググループで行

われていたこと及び学会が要望した医薬品の多くが特段の議

論なく候補として選定されていることに違和感がある。今後

は、製薬企業(団体)を構成員に含め公開の場で議論を行っ

た上で選定してほしい。

また、指定している医薬品を毎年見直すことができるため

の体制を構築してほしい。

【1点目について】

本告示において供給確保医薬品又は重要供給確保医薬品と

して指定する成分については、WGにおける議論を踏まえ、

令和7年8月27日及び10月27日に公開で開催された部会に

おいて審議を行いました。部会には、製薬企業の業界団体で

ある日本製薬団体連合会も構成員として参画しています。

13

医薬品の安定した供給継続には多大なコストが必要となる

ため、該当医薬品を供給する製薬企業に対して公定薬価の維

持などインセンティブを与えるべき。また、本告示で指定す

る医薬品に関しては、政府による買い上げ制度の創設も検討

されたい。

これまで安定確保医薬品については、その安定的な供給の

確保を図る必要性の高さに鑑み、薬価上の評価や安定供給に

係る各種補助金事業等において配慮を行ってまいりました。

本告示において指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医

薬品についても同様に、安定的な供給の確保に向けて必要な

支援を検討してまいります。

19

それぞれの医薬品について、供給確保医薬品等の候補とし

て提案した学会名とその理由を公表してほしい。

令和7年10月27日に開催した部会の参考資料4を御確認

ください。

※以下略

※以下略

【2点目について】

本告示は継続的に見直すこととしております。具体的な頻

度については、医療環境の変化や、サプライチェーンの状況、

国際情勢等を踏まえ、適宜検討をしてまいります。

9