よむ、つかう、まなぶ。

資料5-1 感染症定期報告感染症別文献一覧表[909KB] (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64439.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

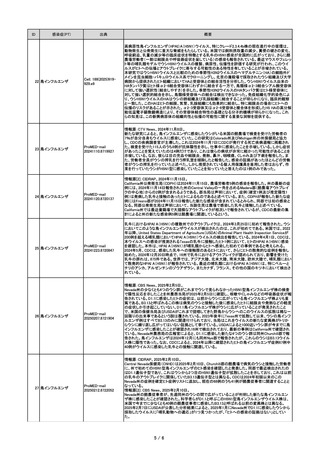

ID

感染症(PT)

16 レンサ球菌感染

17 旋毛虫症

18 梅毒

19 炭疽

20 狂犬病

出典

概要

〇日本において、ウマからヒトへの初めてのブタレンサ球菌(Streptococcus suis )感染が確認された。

56歳のフィリピン人男性が持続性の頭痛及び発熱を主訴として外来診療所を受診した。本例は厩舎の

作業員として働いており、1カ月前にウマに引きずられて転倒し、頭部を負傷した結果、左側の急性硬膜

下血腫を呈した。退院するまで7日間入院して保存療法を受けた。しかし、頭痛は持続し、受診1週間前

に発熱も呈した。過去の病歴は外傷性脳損傷のみであった。最近海外渡航歴はなく、ウマ以外の動物と

の接触もなかった。イスラム教徒ではなく、豚肉の摂取も制限されてはいなかったが、最近も豚肉の消費

や取り扱いはしていなかった。病歴と所見に基づき、細菌性髄膜炎と診断された。入院し、セフトリアキソ

ン4 g/日、アンピシリン12 g/日、バンコマイシン2 g/日の投与を開始した。入院7日目には無熱性となっ

た。血液及び脳脊髄液(CSF)の培養でレンサ球菌が検出された。16SリボソームRNA遺伝子配列とポリ

メラーゼ連鎖反応により、分離株がS. suis 血清型2であることが確認された。適切な抗生物質療法にも

Diagnostic microbiology

かかわらず、持続性譫妄を発症し、CSFの所見にも改善が見られなかった。頭部の造影CT画像の所見

and infectious disease.

により脳膿瘍と診断され、その後、先行する髄膜炎の根本原因であると考えられるようになった。本例は

112(2025)116868

膿瘍除去のために開頭手術を受け、その後神経科で合計4カ月間静脈内抗生物質療法を受けた。手術

中に採取された膿瘍の標本の培養では微生物は検出されなかった。抗生物質療法を完了後、少なくとも

60日間は再発性感染や聴覚障害は認められなかった。しかし、失見当識は続いており、フィリピンへの

帰国を容易にするための退院計画が進行中であった。本症例はウマと直接接触した患者におけるS.

suis 血清型2感染の初めての報告例である。他の動物との接触歴が明確にないため、ウマからS. suis

が伝播した可能性がある。いくつかの報告では、S. suis はウマから分離できることが示されており、ウマ

が本病原体の潜在的なリザーバー又は宿主となる可能性があることを示唆している。結論として、これ

はウマから伝播したと疑われるS. suis 感染の最初の報告例であるが、エビデンスはまだ決定的ではな

い。環境調査には問題のウマとその厩舎を含める方が望ましいが、ウマは競走馬であったため、利害関

係者間の利害対立によりそのような調査は不可能であった。

ProMED-mail

20241107.8719855

コルドバ州において、保健省が5つの自治体で41例の感染者を確認したことで、旋毛虫症のアウトブレイ

クは健康への警鐘を引き起こした。州政府の発表によると、人獣共通感染症局は、公立及び私立保健

所において41例の感染者が確認されたとして注意を呼びかけている。「コルドバでは14例、リオ・クアルト

では6例、コスタ・サカテでは17例、ラス・アリアスでは2例、ロス・モリノスでは2例の感染者が確認された」

と彼らは詳細に説明した。このうち、3例が入院中で、残りは外来治療で健康状態は良好である。当局

は、コルドバ、リオ・クアルト、コスタ・サカテ、ロス・モリノスでの共通の危険因子は「これらの町の店で購

入した自家製ソーセージの消費」と説明した。ラス・アリアスについては、「家庭内の食肉処理場で調理さ

れた食品の消費に関連した症例」であることが強調された。調査は、コルドバ州保健省人獣共通感染症

局、各自治体、生物産業省検査管理総局、SENASAが、食品事務局の参加を得て実施している。報告さ

れたシナリオを踏まえ、声明は、「無許可の場所や適切な衛生検査を受けていないサラミや豚肉ソー

セージの購入や消費を避けるべきである」と強調している。しかし、自家製の食品や出所の疑わしい食

品があれば、「摂取を中止し、対応する食品科学部門が除去できるように保管する」必要がある。

Transfusion.

65(2025)551-558

背景:細菌性因子は輸血により感染するため、米国の献血者は梅毒検査を受ける。ここでは、最近及び

過去の梅毒感染が陽性であった献血と、梅毒偽陽性(FP)と分類された献血の11年間の傾向について

説明する。

方法:2013年1月1日から2023年12月31日まで(11年間)のデータを、米国赤十字社のすべての献血につ

いて集計し、梅毒反応性/陽性と検査された献血者の人口統計/特徴と長期的傾向を評価した。最近、

過去、及び合計(最近/過去の組み合わせ)の感染の有病率と、梅毒FP献血を評価した。分類は、トレポ

ネーマ検査と非トレポネーマ検査を使用した既知の血清学的方法に基づいて行われた。

結果:約5,300万件の提供が含まれ、梅毒感染は合計10,365件(最近3,463件、過去6,902件、合計

0.02%)、FPは48,719件(0.09%)であった。提供者の人口統計、特徴、及びHBV/HCV/HIV核酸検査の

反応性は、梅毒陽性及びFPの提供と非反応の提供とで異なっていた。FPの提供をした提供者は、その

後の提供で梅毒陽性(0.3%)及びFP(7.7%)の検査結果が出る割合が高かった。最初のFPから次のFP

までの期間の中央値は3.6カ月であった。最近の感染は11年間で増加しており、過去の感染は2014年に

ピークを迎え、その後最近の感染と並行して2021~2023年に増加した。季節的なFPスパイクの繰り返し

サイクルは、ワクチン接種に対応して2013年秋と2017~2022年に発生した。

結論:献血者の梅毒感染は、米国の人口動向と並行して増加傾向にある。梅毒FP献血者では、その後

のFP献血及び原因不明の梅毒陽性献血の割合が高かった。季節的な梅毒FPの急増はほとんどの年で

発生していたが、減少傾向にある。

ProMED-mail

20241109.8719904

〇情報源:Bangladesh Post、2024年11月7日。

Natore県Gurudaspur郡で炭疽がウシからヒトに広がっている。郡内のNazirpur連合で炭疽患者として最

初に特定されたのは12例であった。感染したウシの肉を喫食したり感染家畜を屠殺し川に流して処分し

たことで、この病気がヒトに広がったと推測された。感染者は郡内のNazirpur連合のChak Adalat Kha及

びMamudpur村で発見された。過去2カ月間に同連合で少なくとも30頭のウシ及びヤギが炭疽菌に感染し

たと報告されており、疫学疾病対策研究所の研究チームがこれらの村でのアウトブレイクについて調査

を開始した。研究チーム長のRahman教授はChak Adalat Kha村だけで11例が炭疽のような感染症の症

状を示したと述べた。2024年11月5日には感染者の傷口からサンプルが採取され、検査に送られた。感

染者の1人であるJM氏は70万タカ(5859米ドル)相当のウシ6頭を飼育していたと語った。同氏は1カ月以

内に4頭のウシが病気になったためそれらを屠殺し、肉を安値で販売した。その結果、同氏は経済的損

失に直面し、炭疽菌にも感染した。郡の家畜担当官であるAlmgeer Hossain氏によると、炭疽菌感染の

疑いで過去1週間に4頭のウシが屠殺され埋葬された。他の3頭のウシの血液サンプルも検査のために

送られた。さらに2024年11月6日から郡全域で家畜の炭疽予防ワクチン接種が開始される。

ProMED-mail

20250323.8723089

ProMEDはThe Times of Indiaより、インド、Delhi NCRのGreater Noidaに居住する女性が、ウシの乳汁を

介して狂犬病に感染した後に死亡したとの報告を入手した。報告によると、このウシは野良イヌに噛まれ

て狂犬病に罹患した。近隣地域の数名が狂犬病ワクチン接種を求めたが、女性は予防措置を講じな

かった。女性はウシの乳汁を摂取した数日後に症状を発症した。その後、狂犬病感染により死亡した。

ウシの乳汁からヒトへの狂犬病の新たな感染経路の可能性が示唆された。

現在、抗酸菌は190種以上が報告されている。今回、Mycobacterium sp.新菌種による第一例と考えられ

る症例を経験したので報告する。症例は60代男性。2週間続く微熱、咳嗽を主訴にX年当院を受診。喀痰

抗酸菌塗抹1+、M.intra-PCR陽性となり肺非結核性抗酸菌症と診断した。CAM/RFP/EBによる治療を開

第100回日本結核・非結

始し、喀痰培養陰性化を確認しX+2年に終了した。X+3年、再度喀痰塗抹陽性となった。コロニー性状は

非定型マイコバクテリア感 核性抗酸菌症学会

21

黄色に変化していた。X+4年、質量分析実施したところ同定不能であった。M.intra-PCRは変わらず陽性

染

(2025/06/06を示した。完全長ゲノムを用いたAverage nucleotide identity(ANI)解析では95%以上となる近縁種は得

2025/06/07) P12-2

られず新菌種と考えられた。X+8年現在も外来通院を続けており、胸部X線は徐々に悪化傾向である。

CAM/RFP/STFXでの治療を継続中であるが、排菌続いている。新菌種による難治性肺非結核性抗酸

菌症は経年的に緩徐進行する経過を呈した。

4/6

感染症(PT)

16 レンサ球菌感染

17 旋毛虫症

18 梅毒

19 炭疽

20 狂犬病

出典

概要

〇日本において、ウマからヒトへの初めてのブタレンサ球菌(Streptococcus suis )感染が確認された。

56歳のフィリピン人男性が持続性の頭痛及び発熱を主訴として外来診療所を受診した。本例は厩舎の

作業員として働いており、1カ月前にウマに引きずられて転倒し、頭部を負傷した結果、左側の急性硬膜

下血腫を呈した。退院するまで7日間入院して保存療法を受けた。しかし、頭痛は持続し、受診1週間前

に発熱も呈した。過去の病歴は外傷性脳損傷のみであった。最近海外渡航歴はなく、ウマ以外の動物と

の接触もなかった。イスラム教徒ではなく、豚肉の摂取も制限されてはいなかったが、最近も豚肉の消費

や取り扱いはしていなかった。病歴と所見に基づき、細菌性髄膜炎と診断された。入院し、セフトリアキソ

ン4 g/日、アンピシリン12 g/日、バンコマイシン2 g/日の投与を開始した。入院7日目には無熱性となっ

た。血液及び脳脊髄液(CSF)の培養でレンサ球菌が検出された。16SリボソームRNA遺伝子配列とポリ

メラーゼ連鎖反応により、分離株がS. suis 血清型2であることが確認された。適切な抗生物質療法にも

Diagnostic microbiology

かかわらず、持続性譫妄を発症し、CSFの所見にも改善が見られなかった。頭部の造影CT画像の所見

and infectious disease.

により脳膿瘍と診断され、その後、先行する髄膜炎の根本原因であると考えられるようになった。本例は

112(2025)116868

膿瘍除去のために開頭手術を受け、その後神経科で合計4カ月間静脈内抗生物質療法を受けた。手術

中に採取された膿瘍の標本の培養では微生物は検出されなかった。抗生物質療法を完了後、少なくとも

60日間は再発性感染や聴覚障害は認められなかった。しかし、失見当識は続いており、フィリピンへの

帰国を容易にするための退院計画が進行中であった。本症例はウマと直接接触した患者におけるS.

suis 血清型2感染の初めての報告例である。他の動物との接触歴が明確にないため、ウマからS. suis

が伝播した可能性がある。いくつかの報告では、S. suis はウマから分離できることが示されており、ウマ

が本病原体の潜在的なリザーバー又は宿主となる可能性があることを示唆している。結論として、これ

はウマから伝播したと疑われるS. suis 感染の最初の報告例であるが、エビデンスはまだ決定的ではな

い。環境調査には問題のウマとその厩舎を含める方が望ましいが、ウマは競走馬であったため、利害関

係者間の利害対立によりそのような調査は不可能であった。

ProMED-mail

20241107.8719855

コルドバ州において、保健省が5つの自治体で41例の感染者を確認したことで、旋毛虫症のアウトブレイ

クは健康への警鐘を引き起こした。州政府の発表によると、人獣共通感染症局は、公立及び私立保健

所において41例の感染者が確認されたとして注意を呼びかけている。「コルドバでは14例、リオ・クアルト

では6例、コスタ・サカテでは17例、ラス・アリアスでは2例、ロス・モリノスでは2例の感染者が確認された」

と彼らは詳細に説明した。このうち、3例が入院中で、残りは外来治療で健康状態は良好である。当局

は、コルドバ、リオ・クアルト、コスタ・サカテ、ロス・モリノスでの共通の危険因子は「これらの町の店で購

入した自家製ソーセージの消費」と説明した。ラス・アリアスについては、「家庭内の食肉処理場で調理さ

れた食品の消費に関連した症例」であることが強調された。調査は、コルドバ州保健省人獣共通感染症

局、各自治体、生物産業省検査管理総局、SENASAが、食品事務局の参加を得て実施している。報告さ

れたシナリオを踏まえ、声明は、「無許可の場所や適切な衛生検査を受けていないサラミや豚肉ソー

セージの購入や消費を避けるべきである」と強調している。しかし、自家製の食品や出所の疑わしい食

品があれば、「摂取を中止し、対応する食品科学部門が除去できるように保管する」必要がある。

Transfusion.

65(2025)551-558

背景:細菌性因子は輸血により感染するため、米国の献血者は梅毒検査を受ける。ここでは、最近及び

過去の梅毒感染が陽性であった献血と、梅毒偽陽性(FP)と分類された献血の11年間の傾向について

説明する。

方法:2013年1月1日から2023年12月31日まで(11年間)のデータを、米国赤十字社のすべての献血につ

いて集計し、梅毒反応性/陽性と検査された献血者の人口統計/特徴と長期的傾向を評価した。最近、

過去、及び合計(最近/過去の組み合わせ)の感染の有病率と、梅毒FP献血を評価した。分類は、トレポ

ネーマ検査と非トレポネーマ検査を使用した既知の血清学的方法に基づいて行われた。

結果:約5,300万件の提供が含まれ、梅毒感染は合計10,365件(最近3,463件、過去6,902件、合計

0.02%)、FPは48,719件(0.09%)であった。提供者の人口統計、特徴、及びHBV/HCV/HIV核酸検査の

反応性は、梅毒陽性及びFPの提供と非反応の提供とで異なっていた。FPの提供をした提供者は、その

後の提供で梅毒陽性(0.3%)及びFP(7.7%)の検査結果が出る割合が高かった。最初のFPから次のFP

までの期間の中央値は3.6カ月であった。最近の感染は11年間で増加しており、過去の感染は2014年に

ピークを迎え、その後最近の感染と並行して2021~2023年に増加した。季節的なFPスパイクの繰り返し

サイクルは、ワクチン接種に対応して2013年秋と2017~2022年に発生した。

結論:献血者の梅毒感染は、米国の人口動向と並行して増加傾向にある。梅毒FP献血者では、その後

のFP献血及び原因不明の梅毒陽性献血の割合が高かった。季節的な梅毒FPの急増はほとんどの年で

発生していたが、減少傾向にある。

ProMED-mail

20241109.8719904

〇情報源:Bangladesh Post、2024年11月7日。

Natore県Gurudaspur郡で炭疽がウシからヒトに広がっている。郡内のNazirpur連合で炭疽患者として最

初に特定されたのは12例であった。感染したウシの肉を喫食したり感染家畜を屠殺し川に流して処分し

たことで、この病気がヒトに広がったと推測された。感染者は郡内のNazirpur連合のChak Adalat Kha及

びMamudpur村で発見された。過去2カ月間に同連合で少なくとも30頭のウシ及びヤギが炭疽菌に感染し

たと報告されており、疫学疾病対策研究所の研究チームがこれらの村でのアウトブレイクについて調査

を開始した。研究チーム長のRahman教授はChak Adalat Kha村だけで11例が炭疽のような感染症の症

状を示したと述べた。2024年11月5日には感染者の傷口からサンプルが採取され、検査に送られた。感

染者の1人であるJM氏は70万タカ(5859米ドル)相当のウシ6頭を飼育していたと語った。同氏は1カ月以

内に4頭のウシが病気になったためそれらを屠殺し、肉を安値で販売した。その結果、同氏は経済的損

失に直面し、炭疽菌にも感染した。郡の家畜担当官であるAlmgeer Hossain氏によると、炭疽菌感染の

疑いで過去1週間に4頭のウシが屠殺され埋葬された。他の3頭のウシの血液サンプルも検査のために

送られた。さらに2024年11月6日から郡全域で家畜の炭疽予防ワクチン接種が開始される。

ProMED-mail

20250323.8723089

ProMEDはThe Times of Indiaより、インド、Delhi NCRのGreater Noidaに居住する女性が、ウシの乳汁を

介して狂犬病に感染した後に死亡したとの報告を入手した。報告によると、このウシは野良イヌに噛まれ

て狂犬病に罹患した。近隣地域の数名が狂犬病ワクチン接種を求めたが、女性は予防措置を講じな

かった。女性はウシの乳汁を摂取した数日後に症状を発症した。その後、狂犬病感染により死亡した。

ウシの乳汁からヒトへの狂犬病の新たな感染経路の可能性が示唆された。

現在、抗酸菌は190種以上が報告されている。今回、Mycobacterium sp.新菌種による第一例と考えられ

る症例を経験したので報告する。症例は60代男性。2週間続く微熱、咳嗽を主訴にX年当院を受診。喀痰

抗酸菌塗抹1+、M.intra-PCR陽性となり肺非結核性抗酸菌症と診断した。CAM/RFP/EBによる治療を開

第100回日本結核・非結

始し、喀痰培養陰性化を確認しX+2年に終了した。X+3年、再度喀痰塗抹陽性となった。コロニー性状は

非定型マイコバクテリア感 核性抗酸菌症学会

21

黄色に変化していた。X+4年、質量分析実施したところ同定不能であった。M.intra-PCRは変わらず陽性

染

(2025/06/06を示した。完全長ゲノムを用いたAverage nucleotide identity(ANI)解析では95%以上となる近縁種は得

2025/06/07) P12-2

られず新菌種と考えられた。X+8年現在も外来通院を続けており、胸部X線は徐々に悪化傾向である。

CAM/RFP/STFXでの治療を継続中であるが、排菌続いている。新菌種による難治性肺非結核性抗酸

菌症は経年的に緩徐進行する経過を呈した。

4/6