よむ、つかう、まなぶ。

資料5-1 感染症定期報告感染症別文献一覧表[909KB] (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64439.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

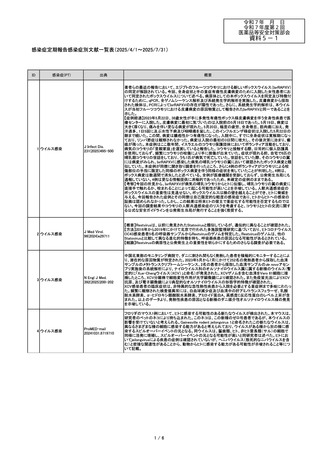

令和7年10月24日

令和7年度第2回

医薬品等安全対策部会

資料5-1

令和7年10月24日

令和7年度第2回

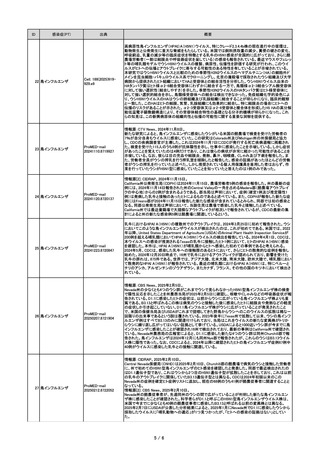

感染症定期報告感染症別文献一覧表(2025/4/1~2025/7/31)

医薬品等安全対策部会

ID

感染症(PT)

1 ウイルス感染

2 ウイルス感染

3 ウイルス感染

4 ウイルス感染

出典

概要

J Infect Dis.

231(2025)495-500

著者らの最近の報告において、エジプトのフルーツコウモリにおける新しいポックスウイルス(IsrRAPXV)

の同定が解説されている。今回、全身症状と手の重症有痛性皮膚病変のために入院した女性患者にお

いて同定されたポックスウイルスについて述べる。病原体としての本ポックスウイルスを同定及び特徴付

けするために、qPCR、全ゲノムシーケンス解析及び系統発生学的解析を実施した。皮膚病変から採取

された検体は、PCRによってIsrRAPXVの存在が陽性であった。さらに、系統発生学的解析は、本ウイル

スが当初フルーツコウモリにおける皮膚病変の原因物質として報告されたIsrRAPXVと同一であることを

示した。

【症例経過】2023年5月22日、38歳女性が手に多発性有痛性ポックス様皮膚病変を伴う全身性疾患で医

療センターに入院した。皮膚病変に最初に気づいたのは入院前の5月18日であった。5月19日、病変は

大きく厚くなり、痛みを伴い更なる病変が現れた。5月20日、極度の疲労、全身倦怠、筋肉痛に加え、発

汗過多、1日5回に及ぶ水性下痢及び咽喉痛を呈した。このインフルエンザ様症状は入院した5月22日の

朝まで続いた。この間、病変は膿疱性かつ有痛性になった。入院中に、すでに全身症状は寛解期になっ

ており、リンパ節症は観察されなかった。病変は入院の最初の3日間に増大し、その後次第に治まり、瘢

痕が残った。本症例はここ数年間、イスラエルのコウモリ保護団体においてボランティア活動をしており、

病気のコウモリの「里親家庭」を運営していると報告した。コウモリと接触する際、日常的に個人防護具

を使用しておらず、頻繁にコウモリの咬傷により手に挫傷が出来ていた。症状が現れる前、自宅で6匹の

哺乳期コウモリの世話をしており、うち1匹が病気で死亡していた。世話をしていた際、そのコウモリの翼

には病変がみられ、IsrRAPXVに感染した病気の哺乳コウモリの翼において確認されたポックス病変と類

似していた。本症例が同僚に聞き取り調査を行ったところ、さらに4例のボランティアがコウモリによる咬

傷部位の手指に限定した同様のポックス病変を伴う同様の症状を有していたことが判明した。4例は、

ポックス病変は数週間で消失したと述べている。全例が医療機関を受診しておらず、公衆衛生当局にも

通報していない。4例は更なる情報提供に消極的であったため、未確定の症例のままである。

【考察】今回の所見から、IsrRAPXVが病気の哺乳コウモリからヒトに伝播し、哺乳コウモリの翼の病変に

直接手で触れるか、咬まれることによって起こる可能性が高いことを示唆している。人獣共通感染症の

ポックスウイルスの重要性は見逃せない。ポックスウイルスは種の壁を越えることができ、ヒトに脅威を

与える。今回報告された症例とその同僚は自己限定的な軽度の感染症であり、ヒトからヒトへの感染の

証拠は認められなかった。しかし、この結果は将来ヒトの宿主で重症化する可能性を否定するものでは

ない。今回の調査結果やコウモリの人獣共通感染症のリスクを考慮すると、コウモリとヒトの交流に関す

る公式な安全ガイドラインを公衆衛生当局が発行することを強く推奨する。

J Med Virol.

96(2024)e29711

【概要】Restvirusは、以前に発見されたStatovirusと類似しているが、遺伝的に異なることが確認された。

【方法】2016年から2019年にかけて北京で行われた多施設監視研究に基づいており、ヒトコロナウイルス

OC43感染患者5名の呼吸器サンプルからRestvirusのゲノムを特定した。Restvirusのゲノムは、他の

Statovirusと比較して異なる進化的特徴を持ち、呼吸器疾患の原因となる可能性があるとされている。

【結論】Restvirusの病原性と公衆衛生上の重要性を明らかにするためのさらなる調査が必要である。

N Engl J Med.

392(2025)200-202

中国北東部のモニタリング病院で、ダニに刺され間もなく発熱した患者を積極的にモニターすることによ

り、潜在的な原因物質が特定された。2023年5月から7月にかけて252名の発熱患者から採取した血清

サンプルのメタトランスクリプトームシーケンス、2名の患者から採取した血清サンプルのde novo アセン

ブリ実施後の系統解析により、ナイロウイルス科のオルソナイロウイルス属に属する新種のウイルス(暫

定的に「Xue-Chengウイルス(XCV)」と命名)が発見された。XCVゲノムを含む血清をVero 81細胞に接

種したところ、XCV分離株で細胞変性作用が光学顕微鏡により確認された。また免疫蛍光法によりXCV

抗原、及び電子顕微鏡により典型的なオルソナイロウイルスの形態学的特徴が確認された。

XCV感染患者の臨床症状は、非特異的な急性熱性疾患から入院を必要とする重症例まで多岐にわたっ

た。頻繁に観察された検査値異常には、白血球減少症及び血清中の肝アミノトランスフェラーゼ、乳酸

脱水素酵素、α-ヒドロキシ酪酸脱水素酵素、アミロイド蛋白A、高感度C反応性蛋白のレベル上昇が含

まれた。以上のデータより、発熱性疾患の原因となる新種のダニ媒介性オルソナイロウイルス種の発見

を示唆している。

ProMED-mail

20241031.8719710

フロリダのマウス1例において、ヒトに感染する可能性のある新たなウイルスが検出された。本マウスは、

研究者のペットのネコにより持ち込まれた。このネコは、この新種のゼロ号患者であるが、本ウイルスの

影響を受けていないと考えられる。Gainesville rodent jeilongvirus 1と命名されたこの新たなウイルスは、

異なるさまざまな種の細胞に感染する能力があると考えられており、ウイルスがある種から別の種に感

染するスピルオーバーイベントの元となる。同ウイルスは、齧歯類、ヒト、非ヒト霊長類(サル)の細胞で

同様に活発に増殖し、スピルオーバーイベントの元となる可能性が高いと同研究者は述べた。ヒトにお

いてjeilongvirusによる疾患の症例は確認されていないが、へニパウイルス(致死的なニパウイルスを含

む)と密接な関連性があることから、動物からヒトに感染する能力がある可能性が示唆されること等につ

いて記載。

1/6

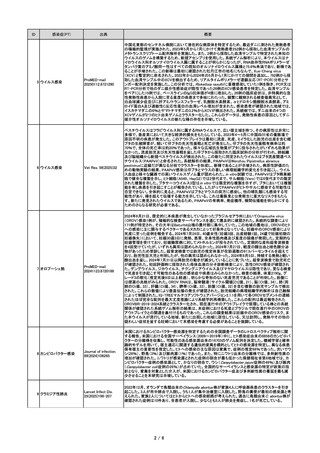

令和7年度第2回

医薬品等安全対策部会

資料5-1

令和7年10月24日

令和7年度第2回

感染症定期報告感染症別文献一覧表(2025/4/1~2025/7/31)

医薬品等安全対策部会

ID

感染症(PT)

1 ウイルス感染

2 ウイルス感染

3 ウイルス感染

4 ウイルス感染

出典

概要

J Infect Dis.

231(2025)495-500

著者らの最近の報告において、エジプトのフルーツコウモリにおける新しいポックスウイルス(IsrRAPXV)

の同定が解説されている。今回、全身症状と手の重症有痛性皮膚病変のために入院した女性患者にお

いて同定されたポックスウイルスについて述べる。病原体としての本ポックスウイルスを同定及び特徴付

けするために、qPCR、全ゲノムシーケンス解析及び系統発生学的解析を実施した。皮膚病変から採取

された検体は、PCRによってIsrRAPXVの存在が陽性であった。さらに、系統発生学的解析は、本ウイル

スが当初フルーツコウモリにおける皮膚病変の原因物質として報告されたIsrRAPXVと同一であることを

示した。

【症例経過】2023年5月22日、38歳女性が手に多発性有痛性ポックス様皮膚病変を伴う全身性疾患で医

療センターに入院した。皮膚病変に最初に気づいたのは入院前の5月18日であった。5月19日、病変は

大きく厚くなり、痛みを伴い更なる病変が現れた。5月20日、極度の疲労、全身倦怠、筋肉痛に加え、発

汗過多、1日5回に及ぶ水性下痢及び咽喉痛を呈した。このインフルエンザ様症状は入院した5月22日の

朝まで続いた。この間、病変は膿疱性かつ有痛性になった。入院中に、すでに全身症状は寛解期になっ

ており、リンパ節症は観察されなかった。病変は入院の最初の3日間に増大し、その後次第に治まり、瘢

痕が残った。本症例はここ数年間、イスラエルのコウモリ保護団体においてボランティア活動をしており、

病気のコウモリの「里親家庭」を運営していると報告した。コウモリと接触する際、日常的に個人防護具

を使用しておらず、頻繁にコウモリの咬傷により手に挫傷が出来ていた。症状が現れる前、自宅で6匹の

哺乳期コウモリの世話をしており、うち1匹が病気で死亡していた。世話をしていた際、そのコウモリの翼

には病変がみられ、IsrRAPXVに感染した病気の哺乳コウモリの翼において確認されたポックス病変と類

似していた。本症例が同僚に聞き取り調査を行ったところ、さらに4例のボランティアがコウモリによる咬

傷部位の手指に限定した同様のポックス病変を伴う同様の症状を有していたことが判明した。4例は、

ポックス病変は数週間で消失したと述べている。全例が医療機関を受診しておらず、公衆衛生当局にも

通報していない。4例は更なる情報提供に消極的であったため、未確定の症例のままである。

【考察】今回の所見から、IsrRAPXVが病気の哺乳コウモリからヒトに伝播し、哺乳コウモリの翼の病変に

直接手で触れるか、咬まれることによって起こる可能性が高いことを示唆している。人獣共通感染症の

ポックスウイルスの重要性は見逃せない。ポックスウイルスは種の壁を越えることができ、ヒトに脅威を

与える。今回報告された症例とその同僚は自己限定的な軽度の感染症であり、ヒトからヒトへの感染の

証拠は認められなかった。しかし、この結果は将来ヒトの宿主で重症化する可能性を否定するものでは

ない。今回の調査結果やコウモリの人獣共通感染症のリスクを考慮すると、コウモリとヒトの交流に関す

る公式な安全ガイドラインを公衆衛生当局が発行することを強く推奨する。

J Med Virol.

96(2024)e29711

【概要】Restvirusは、以前に発見されたStatovirusと類似しているが、遺伝的に異なることが確認された。

【方法】2016年から2019年にかけて北京で行われた多施設監視研究に基づいており、ヒトコロナウイルス

OC43感染患者5名の呼吸器サンプルからRestvirusのゲノムを特定した。Restvirusのゲノムは、他の

Statovirusと比較して異なる進化的特徴を持ち、呼吸器疾患の原因となる可能性があるとされている。

【結論】Restvirusの病原性と公衆衛生上の重要性を明らかにするためのさらなる調査が必要である。

N Engl J Med.

392(2025)200-202

中国北東部のモニタリング病院で、ダニに刺され間もなく発熱した患者を積極的にモニターすることによ

り、潜在的な原因物質が特定された。2023年5月から7月にかけて252名の発熱患者から採取した血清

サンプルのメタトランスクリプトームシーケンス、2名の患者から採取した血清サンプルのde novo アセン

ブリ実施後の系統解析により、ナイロウイルス科のオルソナイロウイルス属に属する新種のウイルス(暫

定的に「Xue-Chengウイルス(XCV)」と命名)が発見された。XCVゲノムを含む血清をVero 81細胞に接

種したところ、XCV分離株で細胞変性作用が光学顕微鏡により確認された。また免疫蛍光法によりXCV

抗原、及び電子顕微鏡により典型的なオルソナイロウイルスの形態学的特徴が確認された。

XCV感染患者の臨床症状は、非特異的な急性熱性疾患から入院を必要とする重症例まで多岐にわたっ

た。頻繁に観察された検査値異常には、白血球減少症及び血清中の肝アミノトランスフェラーゼ、乳酸

脱水素酵素、α-ヒドロキシ酪酸脱水素酵素、アミロイド蛋白A、高感度C反応性蛋白のレベル上昇が含

まれた。以上のデータより、発熱性疾患の原因となる新種のダニ媒介性オルソナイロウイルス種の発見

を示唆している。

ProMED-mail

20241031.8719710

フロリダのマウス1例において、ヒトに感染する可能性のある新たなウイルスが検出された。本マウスは、

研究者のペットのネコにより持ち込まれた。このネコは、この新種のゼロ号患者であるが、本ウイルスの

影響を受けていないと考えられる。Gainesville rodent jeilongvirus 1と命名されたこの新たなウイルスは、

異なるさまざまな種の細胞に感染する能力があると考えられており、ウイルスがある種から別の種に感

染するスピルオーバーイベントの元となる。同ウイルスは、齧歯類、ヒト、非ヒト霊長類(サル)の細胞で

同様に活発に増殖し、スピルオーバーイベントの元となる可能性が高いと同研究者は述べた。ヒトにお

いてjeilongvirusによる疾患の症例は確認されていないが、へニパウイルス(致死的なニパウイルスを含

む)と密接な関連性があることから、動物からヒトに感染する能力がある可能性が示唆されること等につ

いて記載。

1/6