よむ、つかう、まなぶ。

山下委員提出資料 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

■「3 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点

①)」について (資料1 P.17)

○「地域活動コーディネート機能」として「住民ニーズ・住民発意を尊重した地域活動創出

のコーディネートを行うため、コーディネーターを配置」し、

「生活支援コーディネータ

ーや生活困窮相談員等の福祉分野に加え、集落支援員等、まちづくり分野の役割も兼ね

る」とある。

○生活支援コーディネーターは、地域資源の開発・マッチング、社会参加支援等の機能を担

っており、地域学習会などを通じ、住民の気づきや関係性を育む場の創出を行っている。

それが、地域づくりに向けた住民意識の醸成につながると考える。

○福祉分野の課題においても、このような機能をコーディネーターが持つことで、これまで

「困ってからの支援」が中心であった生活困窮者、孤立している高齢者等と、より早い段

階で、予防的な関わりを持つことができると考える。

■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」

福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮について(資料1 P.22)

○(福祉サービス提供等における「意思決定支援』への配慮)として、

「福祉サービスの提供

等にあたっては、意思決定支援の配慮の必要性を明確化」とある。

○本人を支えるチーム全体のプロセスとして、意思決定支援に関する各種ガイドラインを踏

まえた対応が担保されるよう、意思決定支援については「配慮の必要性」にとどまらず、

社会福祉法において「義務」として規定する必要があると考える。

■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」

福祉以外の分野との連携・協働について(資料1 P.22)

◯(福祉以外の分野との連携・協働)として、

「まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行

政・防災・司法等の他の分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、包

括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大」とある。

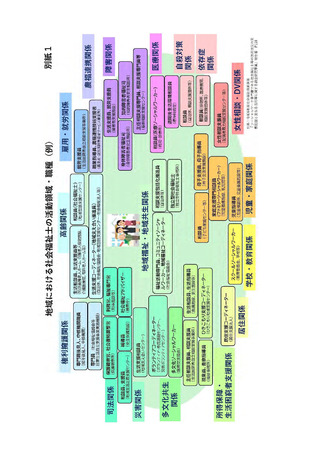

○福祉以外の分野との連携・協働について、本会が実施した調査研究事業では、社会福祉士

がソーシャルワーク機能の1つである「ネットワーキング機能」等を発揮し、福祉分野に

とどまらない他分野の地域資源、地域住民等と連携・協働する取り組みを展開しているこ

とを明らかにしている(別紙1参照)

。この報告書では、鰺ヶ沢町社協(法律専門職、裁判

所等司法機関)、菊川市社協(自治体住宅部局、不動産会社等居住・住宅関係機関)等の取

り組み事例を紹介している。福祉以外の分野との連携・協働による地域づくりを推進して

いくにあたっては、社会福祉士の活用の推進についてご検討いただきたい。

(参考)令和 6 年度社会福祉推進事業「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士等の活用

状況の実態把握と更なる活用等に関する調査研究事業」事例集

https://www.jacsw.or.jp/citizens/josei/documents/2024suisinzirei.pdf

①)」について (資料1 P.17)

○「地域活動コーディネート機能」として「住民ニーズ・住民発意を尊重した地域活動創出

のコーディネートを行うため、コーディネーターを配置」し、

「生活支援コーディネータ

ーや生活困窮相談員等の福祉分野に加え、集落支援員等、まちづくり分野の役割も兼ね

る」とある。

○生活支援コーディネーターは、地域資源の開発・マッチング、社会参加支援等の機能を担

っており、地域学習会などを通じ、住民の気づきや関係性を育む場の創出を行っている。

それが、地域づくりに向けた住民意識の醸成につながると考える。

○福祉分野の課題においても、このような機能をコーディネーターが持つことで、これまで

「困ってからの支援」が中心であった生活困窮者、孤立している高齢者等と、より早い段

階で、予防的な関わりを持つことができると考える。

■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」

福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮について(資料1 P.22)

○(福祉サービス提供等における「意思決定支援』への配慮)として、

「福祉サービスの提供

等にあたっては、意思決定支援の配慮の必要性を明確化」とある。

○本人を支えるチーム全体のプロセスとして、意思決定支援に関する各種ガイドラインを踏

まえた対応が担保されるよう、意思決定支援については「配慮の必要性」にとどまらず、

社会福祉法において「義務」として規定する必要があると考える。

■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」

福祉以外の分野との連携・協働について(資料1 P.22)

◯(福祉以外の分野との連携・協働)として、

「まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行

政・防災・司法等の他の分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、包

括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大」とある。

○福祉以外の分野との連携・協働について、本会が実施した調査研究事業では、社会福祉士

がソーシャルワーク機能の1つである「ネットワーキング機能」等を発揮し、福祉分野に

とどまらない他分野の地域資源、地域住民等と連携・協働する取り組みを展開しているこ

とを明らかにしている(別紙1参照)

。この報告書では、鰺ヶ沢町社協(法律専門職、裁判

所等司法機関)、菊川市社協(自治体住宅部局、不動産会社等居住・住宅関係機関)等の取

り組み事例を紹介している。福祉以外の分野との連携・協働による地域づくりを推進して

いくにあたっては、社会福祉士の活用の推進についてご検討いただきたい。

(参考)令和 6 年度社会福祉推進事業「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士等の活用

状況の実態把握と更なる活用等に関する調査研究事業」事例集

https://www.jacsw.or.jp/citizens/josei/documents/2024suisinzirei.pdf