よむ、つかう、まなぶ。

資料5-1_実績評価書案(施策目標Ⅰ-11-2) (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

実績評価書(案)

(厚生労働省6(Ⅰ-11-2))

施策目標名

生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図ること(施策目標Ⅰ-11-2)

基本目標Ⅰ:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策大目標11:妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、

国民的な健康づくりを推進すること

○ 本施策は、「健康日本21(第二次)」(平成25年度から令和5年度)に引き続き、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき定められた「健康

日本21(第三次)」(令和6年度から令和17年度)を推進し、国民の生活習慣の改善等による健康寿命の延伸を図るために実施している。

(健康日本21(第二次)のURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html)

(健康日本21(第三次)のURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html )

○ 健康日本21(第三次)では、以下の4つを健康増進に関する基本的な方向としている。

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

・ 健康日本21(第二次)から引き続き、生活習慣の改善、生活習慣病(NCDs)の発症予防・重症化予防、社会環境の質の向上等によって、健

康寿命の延伸を目指す。

・ 様々な健康格差を把握するとともに、格差の要因を分析し、格差縮小を目指す。

施策の概要

② 個人の行動と健康状態の改善

・ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善を進める。

・ 生活習慣病(NCDs)の発症予防及び重症化予防に関する取組を推進する。

・ 生活習慣の改善を通じ、生活機能の維持・向上を図る。

③ 社会環境の質の向上

・ 社会とのつながりやこころの健康の維持及び向上へ向けた環境整備を進める。

・ 自然に健康になれる環境づくりを進める。

・ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備を進める。

④ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

・ 社会の多様化等を踏まえ、ライフステージに特有の健康づくりについて取組を進める。

・ ライフコースアプローチについて、健康づくりに関連する計画等とも連携しつつ取組を進める。

○ 健康日本21(第三次)については、令和4年8月に「厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会」において取りまとめた健康日本21(第二次)

の最終評価の結果等も踏まえ、令和4年9月より次期国民健康づくり運動プラン策定に向けた検討を行い、令和5年に「国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本的な方針」(令和5年厚生労働省告示第207号)を策定した。

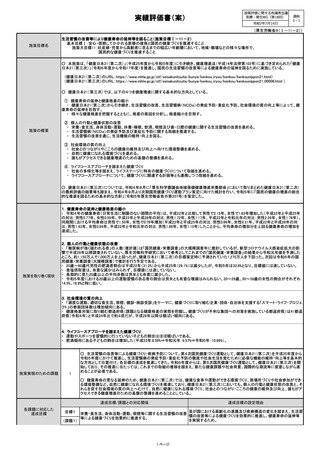

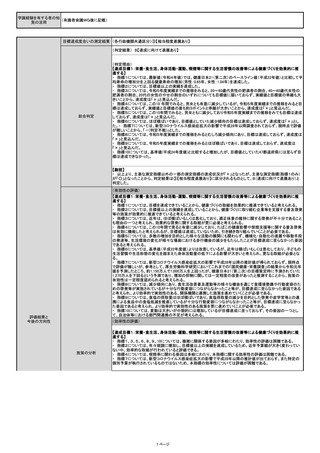

1.健康寿命の延伸と健康格差の縮小

・ 令和4年の健康寿命(日常生活に制限のない期間の平均)は、平成22年と比較して男性で2.15年、女性で1.83年増加した(平成22年と平成25年

の対比:男性0.77年、女性0.59年、平成22年と平成28年の対比:男性1.72年、女性1.17年、平成22年と令和元年の対比:男性2.26年、女性1.76年)。

同期間における平均寿命は男性で1.50年、女性で0.79年増加(平成22年と平成25年の対比:男性0.66年、女性0.31年、平成22年と平成28年の対

比:男性1.43年、女性0.84年、平成22年と令和元年の対比:男性1.86年、女性1.15年)したことから、平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加を

達成した。

施策を取り巻く現状

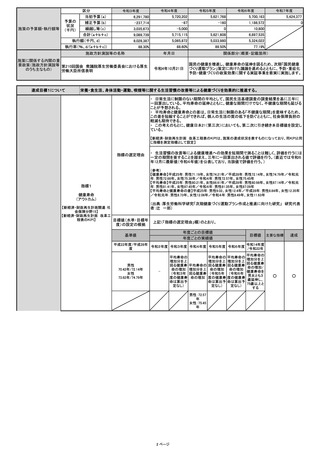

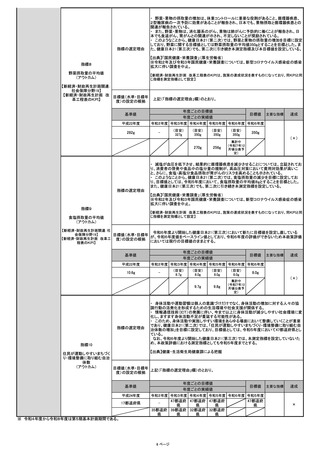

2.個人の行動と健康状態の改善

・ 「糖尿病が強く疑われる者」の人数(推計値)は「国民健康・栄養調査」の大規模調査年に推計しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響で平成28年以降調査されていない。厚生労働科学研究において参考としてこれまでの「国民健康・栄養調査」の結果から令和元年値を予測した

ところ、約1,150万人で1,000万人を上回ったが、健康日本21(第二次)の目標策定時に予測されていた1,270万人を下回った。次回は令和6年の国

民健康・栄養調査(大規模調査)で推計を行う予定である。

・ 20歳~60歳代男性の肥満者割合は平成22年(31.2%)から平成25年(29.1%)は減少したが、令和5年は32.8%となり、目標値には達していない。

・ 食塩摂取量は、有意な減少はみられず、目標値には達していない。

・ 長期的に見た20歳以上の平均歩数は男女とも有意に減少した。

・ 令和5年度における20歳以上の運動習慣のある者の割合は男女とも有意な増減はみられない。20~29歳、30~39歳の女性の割合がそれぞれ

14.5%、16.9%と特に低い。

3.社会環境の質の向上

・ 「適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診・検診受診」をテーマに、健康づくりに取り組む企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェ

クト」の参画団体数は増加傾向にある。

・ 健康格差対策に取り組む都道府県(課題となる健康格差の実態を把握し、健康づくりが不利な集団への対策を実施している都道府県)は41都道

府県(令和4年)と平成24年比で約4倍だが、平成28年以降は横ばい傾向にある。

4.ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

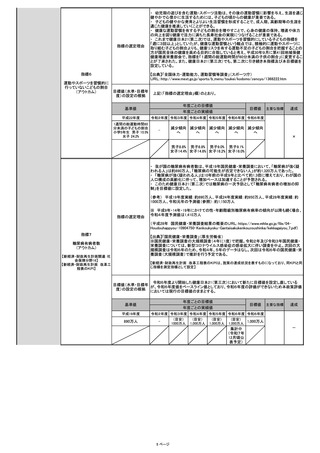

・ 運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもの割合はほぼ横ばいである。

・ 肥満傾向にある子どもの割合は増加した(平成23年:8.59%⇒令和元年:9.57%⇒令和6年:10.96%)。

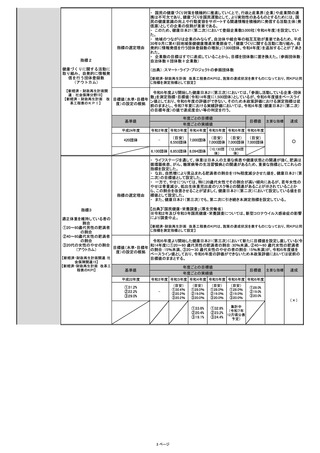

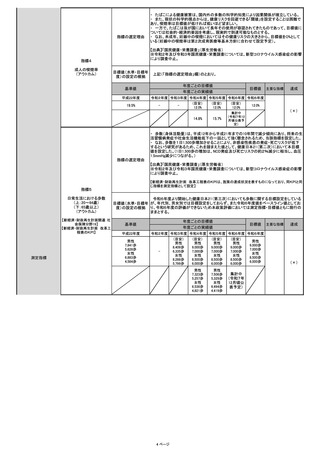

施策実現のための課題

1

○ 生活習慣の改善等による健康づくり・疾病予防について、第4次国民健康づくり運動として、健康日本21(第二次)を平成25年度から

令和5年度にかけて推進し、生活習慣病の発症予防・重症化予防の徹底や社会生活を営むために必要な機能の維持・向上等を基本的

な方向として位置付け、各目標の達成を推進してきた。令和6年度からは、第5次国民健康づくり運動として、健康日本21(第三次)を開

始しており、その推進に当たっては、これまでの取組の推移を踏まえ、新たな健康課題や社会背景、国際的な潮流等に留意しながら進

めることが必要である。

○ 健康寿命の更なる延伸のため、健康日本21(第二次)では、健康な食事や運動ができる環境づくり、居場所づくりや社会参加ができ

る環境整備など、自然に健康になれる環境づくりを推進しており、健康日本21(第三次)においても、個人の行動と健康状態の改善と、そ

れらを促す社会環境の質の向上へむけて、自然に健康になれる環境づくり、社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上、誰もがア

クセスできる健康増進のための基盤の整備を進めることとしている。

達成目標/課題との対応関係

各課題に対応した

達成目標

達成目標の設定理由

我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習

栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙等に関する生活習慣の改善

慣の改善等による健康づくりを効果的に推進し、健康寿命の延伸等

等による健康づくりを効果的に推進する。

を実現するため。

(課題1)

目標1

1 ページ

(厚生労働省6(Ⅰ-11-2))

施策目標名

生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図ること(施策目標Ⅰ-11-2)

基本目標Ⅰ:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策大目標11:妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、

国民的な健康づくりを推進すること

○ 本施策は、「健康日本21(第二次)」(平成25年度から令和5年度)に引き続き、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき定められた「健康

日本21(第三次)」(令和6年度から令和17年度)を推進し、国民の生活習慣の改善等による健康寿命の延伸を図るために実施している。

(健康日本21(第二次)のURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html)

(健康日本21(第三次)のURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html )

○ 健康日本21(第三次)では、以下の4つを健康増進に関する基本的な方向としている。

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

・ 健康日本21(第二次)から引き続き、生活習慣の改善、生活習慣病(NCDs)の発症予防・重症化予防、社会環境の質の向上等によって、健

康寿命の延伸を目指す。

・ 様々な健康格差を把握するとともに、格差の要因を分析し、格差縮小を目指す。

施策の概要

② 個人の行動と健康状態の改善

・ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善を進める。

・ 生活習慣病(NCDs)の発症予防及び重症化予防に関する取組を推進する。

・ 生活習慣の改善を通じ、生活機能の維持・向上を図る。

③ 社会環境の質の向上

・ 社会とのつながりやこころの健康の維持及び向上へ向けた環境整備を進める。

・ 自然に健康になれる環境づくりを進める。

・ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備を進める。

④ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

・ 社会の多様化等を踏まえ、ライフステージに特有の健康づくりについて取組を進める。

・ ライフコースアプローチについて、健康づくりに関連する計画等とも連携しつつ取組を進める。

○ 健康日本21(第三次)については、令和4年8月に「厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会」において取りまとめた健康日本21(第二次)

の最終評価の結果等も踏まえ、令和4年9月より次期国民健康づくり運動プラン策定に向けた検討を行い、令和5年に「国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本的な方針」(令和5年厚生労働省告示第207号)を策定した。

1.健康寿命の延伸と健康格差の縮小

・ 令和4年の健康寿命(日常生活に制限のない期間の平均)は、平成22年と比較して男性で2.15年、女性で1.83年増加した(平成22年と平成25年

の対比:男性0.77年、女性0.59年、平成22年と平成28年の対比:男性1.72年、女性1.17年、平成22年と令和元年の対比:男性2.26年、女性1.76年)。

同期間における平均寿命は男性で1.50年、女性で0.79年増加(平成22年と平成25年の対比:男性0.66年、女性0.31年、平成22年と平成28年の対

比:男性1.43年、女性0.84年、平成22年と令和元年の対比:男性1.86年、女性1.15年)したことから、平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加を

達成した。

施策を取り巻く現状

2.個人の行動と健康状態の改善

・ 「糖尿病が強く疑われる者」の人数(推計値)は「国民健康・栄養調査」の大規模調査年に推計しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響で平成28年以降調査されていない。厚生労働科学研究において参考としてこれまでの「国民健康・栄養調査」の結果から令和元年値を予測した

ところ、約1,150万人で1,000万人を上回ったが、健康日本21(第二次)の目標策定時に予測されていた1,270万人を下回った。次回は令和6年の国

民健康・栄養調査(大規模調査)で推計を行う予定である。

・ 20歳~60歳代男性の肥満者割合は平成22年(31.2%)から平成25年(29.1%)は減少したが、令和5年は32.8%となり、目標値には達していない。

・ 食塩摂取量は、有意な減少はみられず、目標値には達していない。

・ 長期的に見た20歳以上の平均歩数は男女とも有意に減少した。

・ 令和5年度における20歳以上の運動習慣のある者の割合は男女とも有意な増減はみられない。20~29歳、30~39歳の女性の割合がそれぞれ

14.5%、16.9%と特に低い。

3.社会環境の質の向上

・ 「適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診・検診受診」をテーマに、健康づくりに取り組む企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェ

クト」の参画団体数は増加傾向にある。

・ 健康格差対策に取り組む都道府県(課題となる健康格差の実態を把握し、健康づくりが不利な集団への対策を実施している都道府県)は41都道

府県(令和4年)と平成24年比で約4倍だが、平成28年以降は横ばい傾向にある。

4.ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

・ 運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもの割合はほぼ横ばいである。

・ 肥満傾向にある子どもの割合は増加した(平成23年:8.59%⇒令和元年:9.57%⇒令和6年:10.96%)。

施策実現のための課題

1

○ 生活習慣の改善等による健康づくり・疾病予防について、第4次国民健康づくり運動として、健康日本21(第二次)を平成25年度から

令和5年度にかけて推進し、生活習慣病の発症予防・重症化予防の徹底や社会生活を営むために必要な機能の維持・向上等を基本的

な方向として位置付け、各目標の達成を推進してきた。令和6年度からは、第5次国民健康づくり運動として、健康日本21(第三次)を開

始しており、その推進に当たっては、これまでの取組の推移を踏まえ、新たな健康課題や社会背景、国際的な潮流等に留意しながら進

めることが必要である。

○ 健康寿命の更なる延伸のため、健康日本21(第二次)では、健康な食事や運動ができる環境づくり、居場所づくりや社会参加ができ

る環境整備など、自然に健康になれる環境づくりを推進しており、健康日本21(第三次)においても、個人の行動と健康状態の改善と、そ

れらを促す社会環境の質の向上へむけて、自然に健康になれる環境づくり、社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上、誰もがア

クセスできる健康増進のための基盤の整備を進めることとしている。

達成目標/課題との対応関係

各課題に対応した

達成目標

達成目標の設定理由

我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習

栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙等に関する生活習慣の改善

慣の改善等による健康づくりを効果的に推進し、健康寿命の延伸等

等による健康づくりを効果的に推進する。

を実現するため。

(課題1)

目標1

1 ページ