よむ、つかう、まなぶ。

資料3-1_実績評価書案(施策目標Ⅰ-9-1) (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

実績評価書(案)

(厚生労働省6(Ⅰ-9-1))

施策目標名

革新的な医療技術の実用化を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること(施策目標Ⅰ-9-1)

基本目標Ⅰ:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策大目標9:革新的な医療技術の実用化を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること

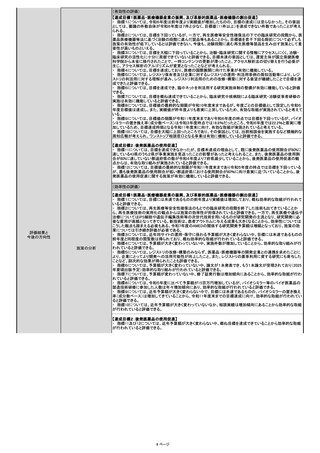

○ 医薬品・医療機器産業は我が国の基幹産業であり、革新的医薬品・医療機器の創出を促進し、国際的な産業競争力を強化することは、我が国

の経済活性化において極めて重要。「健康医療戦略」(令和7年2月18日閣議決定)においても世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研

究開発及び健康長寿社会の形成に資する新産業創出を図ることとしている。

○ 医薬品については、日本の医療水準の維持及び向上のために必要な「革新的な医薬品や医療ニーズの高い医薬品の日本への早期上市」、

「医薬品の安定供給」を確保する観点から、流通や薬価制度、産業構造の検証などの幅広い議論を行うため、令和4年8月に「医薬品の迅速・安定

供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」を立ち上げた。本検討会における令和5年6月の報告を踏まえ、各会議体において様々な施

策の検討を進めている。

施策の概要

○ 特に、創薬力の向上の観点から議論を行った「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」(構想会議)では、研

究開発をリードする人材を呼びこむための官民協議会の設置、国際水準の臨床試験体制の整備、採算性の乏しい難病等の医薬品の開発促進等

の方向性が示された。

○ また、厚生科学審議会臨床研究部会において取りまとめられた「臨床研究・治験の推進に関する今後の方向性について」(令和元年12月6日)

等を踏まえ、更なる臨床研究・治験の推進のための取組を進めている。

○ 医療機器については、第2期医療機器基本計画(令和4年5月31日閣議決定)に基づく医療機器産業の振興、国民に必要な医療機器等の安定

供給に向けた対応等を進めている。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)においても、創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるた

め、構想会議中間取りまとめを踏まえて各種施策に取り組むことやバイオシミラーの使用等を促進すること、医療機器を含むヘルスケア産業に係る

産業振興拠点の整備等が明記されている。

○ 医薬品産業は今後の経済成長の中核となる重要な産業であるとともに、国民の生命の維持に直結する生命関連産業であるが、一方で、日本

起源の医薬品が減少し、国内市場の縮小・世界市場に占めるシェアが減少するなど、わが国の医薬品産業の国際競争力・体力は低下している状

況。

○ こうした状況の背景には、世界市場における売上トップがベンチャー企業起源のバイオ医薬品に占められている等、創薬の主体やモダリティが

変化した一方で、わが国は依然として大手製薬企業由来の創薬が主流となっているほか、バイオ医薬品の分野においても遅れを取っているなど、

世界的な創薬の潮流に立ち後れていること、すなわち創薬力の低下が挙げられる。

施策を取り巻く現状

○ 特に、近年の医薬品研究開発の複雑性や専門性の高まりから、革新的新薬の創出はベンチャー企業が中心となっている。世界の医薬品売上

高シェアでは、大手製薬企業が64%、ベンチャー企業が14%である一方、開発品目数ではベンチャー企業が80%を占めているとされている。このよ

うに世界的には創薬開発の担い手はベンチャー企業となっているが、日本国内におけるベンチャー企業の開発品目数の割合は2%に過ぎず、ベン

チャー企業の育成やエコシステムの構築が十分とは言えない現状。

○ 医療法(昭和23年法律第205号)における臨床研究中核病院の位置付け、健康・医療戦略推進本部及び国立研究開発法人日本医療研究開発

機構(AMED)の設立、臨床研究法(平成29年法律第16号)の制定及び施行といった制度基盤・背景の変化、海外の臨床研究関係規制の改正、リア

ルワールドデータの活用と言った新たな開発手法の登場など、臨床研究・治験を取り巻く環境が大きく変化している。

○ 先発医薬品に比べて薬価が低い後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資する。 後発医薬品の使用促進

に係る数量シェアは伸長している(令和4年79.0%、令和5年80.2%、令和6年85.0%)が、安定供給の確保に留意しつつ引き続き使用促進を進めて

いく必要がある。

○ 日本起源の医薬品が減少し、国内市場が縮小・世界市場に占めるシェアが減少している、ベンチャー企業の育成やエコシステムの

構築が十分とは言えない等、我が国の医薬品産業の国際競争力・体力が低下している。

1

○ 先発医薬品に比べて薬価が低い後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものである。ま

た、効率化できた医療費を新しい技術や新薬に向けることも可能になる。

施策実現のための課題

○ このような観点から、医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアの更なる拡大を引き続き図る必要がある。

2

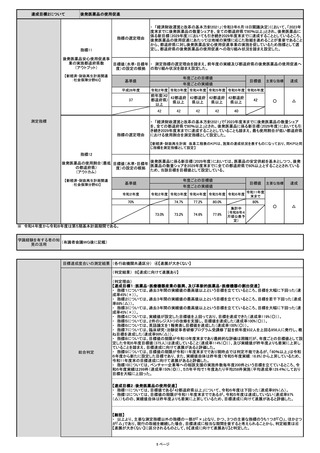

※「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)において、「2023年度末までに後発医薬品の数量シェアを、全

ての都道府県で80%以上」としており、後発医薬品に係る新目標においても引き続き2029年度末までに達成することとしている。

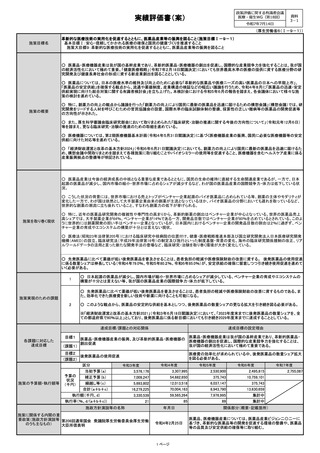

達成目標/課題との対応関係

各課題に対応した

達成目標

医薬品・医療機器産業は我が国の基幹産業であり、革新的医薬品・

医薬品・医療機器産業の振興、及び革新的医薬品・医療機器の

医療機器の創出を促進し、国際的な産業競争力を強化することは、

創出促進

我が国の経済活性化において極めて重要である。

(課題1)

目標1

目標2

(課題2)

予算の

状況

(千円)

医療費の効率化が求められている中、後発医薬品の数量シェア拡大

を図る必要がある。

後発医薬品の使用促進

区分

施策の予算額・執行額等

達成目標の設定理由

令和4年度

令和3年度

令和5年度

令和6年度

当初予算(a)

3,576,176

3,307,995

2,530,900

2,495,815

補正予算(b)

7,009,247

54,682,650

375,743

10,759,101

繰越し等(c)

5,693,802

12,013,518

6,037,147

375,743

合計(a+b+c)

16,279,225

70,004,163

8,943,790

13,630,659

3,330,539

59,565,264

7,976,995

集計中

21

85

89

集計中

執行額(千円、d)

執行率(%、d/(a+b+c))

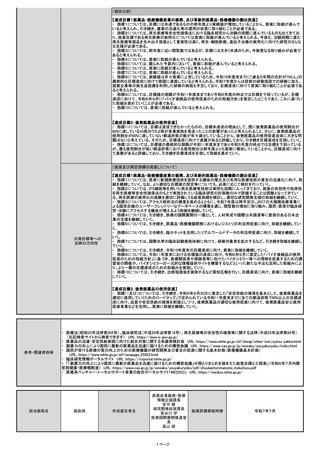

施政方針演説等の名称

施策に関係する内閣の重

要政策(施政方針演説等 第208回通常国会 衆議院厚生労働委員会厚生労働

のうち主なもの)

大臣所信表明

令和7年度

2,755,087

年月日

関係部分(概要・記載箇所)

令和4年2月25日

医薬品、医療機器産業については、医薬品産業ビジョン二〇二一に

基づき、革新的な医薬品等の開発を促進する環境の整備や、医薬品

等の品質及び安定供給の確保等に取り組む。

1 ページ

(厚生労働省6(Ⅰ-9-1))

施策目標名

革新的な医療技術の実用化を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること(施策目標Ⅰ-9-1)

基本目標Ⅰ:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策大目標9:革新的な医療技術の実用化を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること

○ 医薬品・医療機器産業は我が国の基幹産業であり、革新的医薬品・医療機器の創出を促進し、国際的な産業競争力を強化することは、我が国

の経済活性化において極めて重要。「健康医療戦略」(令和7年2月18日閣議決定)においても世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研

究開発及び健康長寿社会の形成に資する新産業創出を図ることとしている。

○ 医薬品については、日本の医療水準の維持及び向上のために必要な「革新的な医薬品や医療ニーズの高い医薬品の日本への早期上市」、

「医薬品の安定供給」を確保する観点から、流通や薬価制度、産業構造の検証などの幅広い議論を行うため、令和4年8月に「医薬品の迅速・安定

供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」を立ち上げた。本検討会における令和5年6月の報告を踏まえ、各会議体において様々な施

策の検討を進めている。

施策の概要

○ 特に、創薬力の向上の観点から議論を行った「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」(構想会議)では、研

究開発をリードする人材を呼びこむための官民協議会の設置、国際水準の臨床試験体制の整備、採算性の乏しい難病等の医薬品の開発促進等

の方向性が示された。

○ また、厚生科学審議会臨床研究部会において取りまとめられた「臨床研究・治験の推進に関する今後の方向性について」(令和元年12月6日)

等を踏まえ、更なる臨床研究・治験の推進のための取組を進めている。

○ 医療機器については、第2期医療機器基本計画(令和4年5月31日閣議決定)に基づく医療機器産業の振興、国民に必要な医療機器等の安定

供給に向けた対応等を進めている。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)においても、創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるた

め、構想会議中間取りまとめを踏まえて各種施策に取り組むことやバイオシミラーの使用等を促進すること、医療機器を含むヘルスケア産業に係る

産業振興拠点の整備等が明記されている。

○ 医薬品産業は今後の経済成長の中核となる重要な産業であるとともに、国民の生命の維持に直結する生命関連産業であるが、一方で、日本

起源の医薬品が減少し、国内市場の縮小・世界市場に占めるシェアが減少するなど、わが国の医薬品産業の国際競争力・体力は低下している状

況。

○ こうした状況の背景には、世界市場における売上トップがベンチャー企業起源のバイオ医薬品に占められている等、創薬の主体やモダリティが

変化した一方で、わが国は依然として大手製薬企業由来の創薬が主流となっているほか、バイオ医薬品の分野においても遅れを取っているなど、

世界的な創薬の潮流に立ち後れていること、すなわち創薬力の低下が挙げられる。

施策を取り巻く現状

○ 特に、近年の医薬品研究開発の複雑性や専門性の高まりから、革新的新薬の創出はベンチャー企業が中心となっている。世界の医薬品売上

高シェアでは、大手製薬企業が64%、ベンチャー企業が14%である一方、開発品目数ではベンチャー企業が80%を占めているとされている。このよ

うに世界的には創薬開発の担い手はベンチャー企業となっているが、日本国内におけるベンチャー企業の開発品目数の割合は2%に過ぎず、ベン

チャー企業の育成やエコシステムの構築が十分とは言えない現状。

○ 医療法(昭和23年法律第205号)における臨床研究中核病院の位置付け、健康・医療戦略推進本部及び国立研究開発法人日本医療研究開発

機構(AMED)の設立、臨床研究法(平成29年法律第16号)の制定及び施行といった制度基盤・背景の変化、海外の臨床研究関係規制の改正、リア

ルワールドデータの活用と言った新たな開発手法の登場など、臨床研究・治験を取り巻く環境が大きく変化している。

○ 先発医薬品に比べて薬価が低い後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資する。 後発医薬品の使用促進

に係る数量シェアは伸長している(令和4年79.0%、令和5年80.2%、令和6年85.0%)が、安定供給の確保に留意しつつ引き続き使用促進を進めて

いく必要がある。

○ 日本起源の医薬品が減少し、国内市場が縮小・世界市場に占めるシェアが減少している、ベンチャー企業の育成やエコシステムの

構築が十分とは言えない等、我が国の医薬品産業の国際競争力・体力が低下している。

1

○ 先発医薬品に比べて薬価が低い後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものである。ま

た、効率化できた医療費を新しい技術や新薬に向けることも可能になる。

施策実現のための課題

○ このような観点から、医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアの更なる拡大を引き続き図る必要がある。

2

※「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)において、「2023年度末までに後発医薬品の数量シェアを、全

ての都道府県で80%以上」としており、後発医薬品に係る新目標においても引き続き2029年度末までに達成することとしている。

達成目標/課題との対応関係

各課題に対応した

達成目標

医薬品・医療機器産業は我が国の基幹産業であり、革新的医薬品・

医薬品・医療機器産業の振興、及び革新的医薬品・医療機器の

医療機器の創出を促進し、国際的な産業競争力を強化することは、

創出促進

我が国の経済活性化において極めて重要である。

(課題1)

目標1

目標2

(課題2)

予算の

状況

(千円)

医療費の効率化が求められている中、後発医薬品の数量シェア拡大

を図る必要がある。

後発医薬品の使用促進

区分

施策の予算額・執行額等

達成目標の設定理由

令和4年度

令和3年度

令和5年度

令和6年度

当初予算(a)

3,576,176

3,307,995

2,530,900

2,495,815

補正予算(b)

7,009,247

54,682,650

375,743

10,759,101

繰越し等(c)

5,693,802

12,013,518

6,037,147

375,743

合計(a+b+c)

16,279,225

70,004,163

8,943,790

13,630,659

3,330,539

59,565,264

7,976,995

集計中

21

85

89

集計中

執行額(千円、d)

執行率(%、d/(a+b+c))

施政方針演説等の名称

施策に関係する内閣の重

要政策(施政方針演説等 第208回通常国会 衆議院厚生労働委員会厚生労働

のうち主なもの)

大臣所信表明

令和7年度

2,755,087

年月日

関係部分(概要・記載箇所)

令和4年2月25日

医薬品、医療機器産業については、医薬品産業ビジョン二〇二一に

基づき、革新的な医薬品等の開発を促進する環境の整備や、医薬品

等の品質及び安定供給の確保等に取り組む。

1 ページ