よむ、つかう、まなぶ。

資料3:倫理指針の見直しについて (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59105.html |

| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 6/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

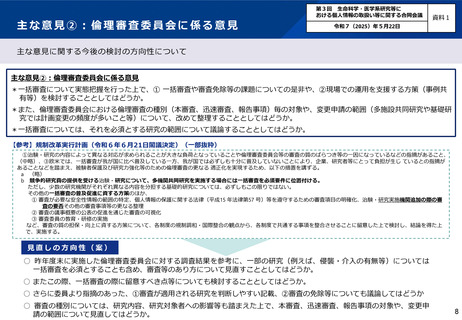

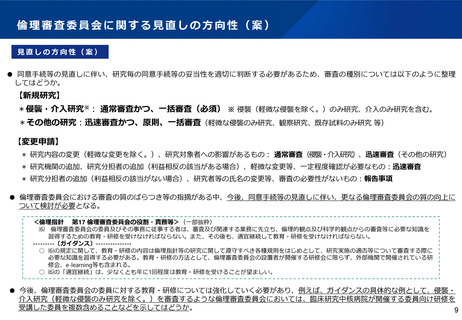

倫理審査委員会に関する見直しの方向性(案)

見直しの方向性(案)

● 同意手続等の見直しに伴い、研究毎の同意手続等の妥当性を適切に判断する必要があるため、審査の種別については以下のように整理

してはどうか。

【新規研究】

*侵襲・介入研究※: 通常審査かつ、一括審査(必須) ※ 侵襲(軽微な侵襲を除く。)のみ研究、介入のみ研究を含む。

*その他の研究:迅速審査かつ、原則、一括審査(軽微な侵襲のみ研究、観察研究、既存試料のみ研究 等)

【変更申請】

* 研究内容の変更(軽微な変更を除く。)、研究対象者への影響があるもの: 通常審査(侵襲・介入研究)、迅速審査(その他の研究)

* 研究機関の追加、研究分担者の追加(利益相反の該当がある場合)、軽微な変更等、一定程度確認が必要なもの:迅速審査

* 研究分担者の追加(利益相反の該当がない場合)、研究者等の氏名の変更等、審査の必要性がないもの:報告事項

● 倫理審査委員会における審査の質のばらつき等の指摘がある中、今後、同意手続等の見直しに伴い、更なる倫理審査委員会の質の向上に

ついて検討が必要となる。

<倫理指針 第17 倫理審査委員会の役割・責務等>(一部抜粋)

⑹ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、審査及び関連する業務に先立ち、倫理的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を

習得するための教育・研修を受けなければならない。また、その後も、適宜継続して教育・研修を受けなければならない。

---------〔ガイダンス〕--------------○ ⑹の規定に関して、教育・研修の内容は倫理指針等の研究に関して遵守すべき各種規則をはじめとして、研究実施の適否等について審査する際に

必要な知識を習得する必要がある。教育・研修の方法として、倫理審査委員会の設置者が開催する研修会に限らず、外部機関で開催されている研

修会、e-learning等も含まれる。

○ ⑹の「適宜継続」は、少なくとも年に1回程度は教育・研修を受けることが望ましい。

● 今後、倫理審査委員会の委員に対する教育・研修については強化していく必要があり、例えば、ガイダンスの具体的な例として、侵襲・

介入研究(軽微な侵襲のみ研究を除く。)を審査するような倫理審査委員会においては、臨床研究中核病院が開催する委員向け研修を

受講した委員を複数含めることなどを示してはどうか。

9

見直しの方向性(案)

● 同意手続等の見直しに伴い、研究毎の同意手続等の妥当性を適切に判断する必要があるため、審査の種別については以下のように整理

してはどうか。

【新規研究】

*侵襲・介入研究※: 通常審査かつ、一括審査(必須) ※ 侵襲(軽微な侵襲を除く。)のみ研究、介入のみ研究を含む。

*その他の研究:迅速審査かつ、原則、一括審査(軽微な侵襲のみ研究、観察研究、既存試料のみ研究 等)

【変更申請】

* 研究内容の変更(軽微な変更を除く。)、研究対象者への影響があるもの: 通常審査(侵襲・介入研究)、迅速審査(その他の研究)

* 研究機関の追加、研究分担者の追加(利益相反の該当がある場合)、軽微な変更等、一定程度確認が必要なもの:迅速審査

* 研究分担者の追加(利益相反の該当がない場合)、研究者等の氏名の変更等、審査の必要性がないもの:報告事項

● 倫理審査委員会における審査の質のばらつき等の指摘がある中、今後、同意手続等の見直しに伴い、更なる倫理審査委員会の質の向上に

ついて検討が必要となる。

<倫理指針 第17 倫理審査委員会の役割・責務等>(一部抜粋)

⑹ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、審査及び関連する業務に先立ち、倫理的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を

習得するための教育・研修を受けなければならない。また、その後も、適宜継続して教育・研修を受けなければならない。

---------〔ガイダンス〕--------------○ ⑹の規定に関して、教育・研修の内容は倫理指針等の研究に関して遵守すべき各種規則をはじめとして、研究実施の適否等について審査する際に

必要な知識を習得する必要がある。教育・研修の方法として、倫理審査委員会の設置者が開催する研修会に限らず、外部機関で開催されている研

修会、e-learning等も含まれる。

○ ⑹の「適宜継続」は、少なくとも年に1回程度は教育・研修を受けることが望ましい。

● 今後、倫理審査委員会の委員に対する教育・研修については強化していく必要があり、例えば、ガイダンスの具体的な例として、侵襲・

介入研究(軽微な侵襲のみ研究を除く。)を審査するような倫理審査委員会においては、臨床研究中核病院が開催する委員向け研修を

受講した委員を複数含めることなどを示してはどうか。

9