よむ、つかう、まなぶ。

千葉大学 プレスリリース 大規模血清疫学調査から新型コロナウイルス再感染防御と血中抗体価の関係を解明 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.chiba-u.ac.jp/news/research-collab/post_550.html |

| 出典情報 | 千葉大学 プレスリリース(6/19)《千葉大学ほか》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

これまでに⽇本国内で使⽤されてきたワクチンはスパイクに対する⾎清抗体(S 抗体)を誘導するもので

あり、核タンパク質に対する⾎清抗体(N 抗体)はウイルス感染履歴の指標となり、既感染者を検知する

ことに利⽤されています(注 3、注 4)

。厚⽣労働省が実施した 2020 年度から 2022 年度までの⽇本⼈成

⼈を対象とした全国⾎清疫学調査では、N 抗体の保有割合は 2020 年 6 ⽉調査で 1.0%未満、2021 年 2 ⽉

調査で 1.5–5.7%、2022 年 2 ⽉調査で 22.6–35.8%とオミクロン系統出現以降に急激に増加したことが報告

されています。さらに、献⾎時検査⽤検体の残余⾎液を⽤いた新型コロナウイルスの抗体保有割合実態

調査は計 8 回(2022 年 11 ⽉、2023 年 2 ⽉、2023 年 5 ⽉、2023 年 7 ⽉、2023 年 9 ⽉、2023 年 11 ⽉、2024

年 1 ⽉、2024 年 3 ⽉)実施され、第 1 回から第 8 回までの N 抗体保有割合はそれぞれ 28.6%、42.0%、

42.8%、44.7%、55.8%、56.4%、58.8%、64.5%と新型コロナウイルス感染症の5類感染症移⾏後におい

ても継続的に既感染者割合が増加していったことが報告されています。このことから、5類感染症移⾏

後の現在は多くの国⺠がワクチン接種に加えて⼀度以上の新型コロナウイルス感染を経験している、す

なわちハイブリッド免疫保有者になっていると考えられています。しかしながら、未だに新型コロナウ

イルスの流⾏は継続しており、感染防御と免疫との関係性を再評価する必要があります。すなわち、オミ

クロン流⾏以降の現在、⼀般的となったハイブリッド免疫保有者における新型コロナウイルス再感染の

防御に相関する免疫応答指標(CoP)を明らかにすることが、今後の新型コロナウイルスの流⾏規模推定、

感染リスク評価、及びワクチン・治療薬開発の鍵となると考えられます。

ヒトからヒトへの感染を抑制し、新型コロナウイルス流⾏の制御に貢献する感染防御免疫応答指標(CoP)

を同定するためには、これまで検討されてきた症候性感染(発症者)だけでなく⾃覚のない感染や無症候

性の感染者・再感染症例を含めた全ての感染例を検出し、評価する必要があります。最近の COVID-19 診

断と⾎清学的検査を組み合わせた調査では、診断されていない再感染例が広く存在することが報告され

ており、パンデミック初期に実施されてきた症候性感染に焦点を当てた分析では再感染リスクを過⼩評

価する可能性が指摘されています。

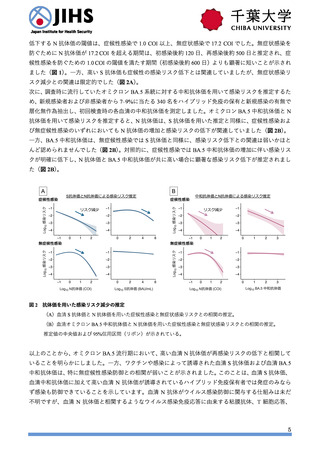

このような背景の下、全国新型コロナウイルス感染症⾎清疫学調査として、2022 年 12 ⽉から 2023 年 2

⽉のオミクロン BA.5 系統流⾏期における前向きコホート研究を実施しました。この研究では、新型コロ

ナウイルス感染によって誘導された⾎清 N 抗体価を⽤いて⾎清学的に感染者を特定することにより無症

候性感染者・再感染者も検出し、⾎清抗体価の組み合わせによる感染リスク減少効果を評価し、S 抗体価、

オミクロン BA.5 中和抗体価、N 抗体価の関係を明らかにしました。

再感染者の検出

調査実施時期において COVID-19 と診断をされる⽅は、COVID-19 を疑う⾃覚症状があるか明確な感染者

との接触歴を認識している⽅に限定されていました。このため、無症候性感染者や接触歴が不明確な感

染者は診断の機会を逸する可能性が⾼くなります。また、初感染の場合は⾎清 N 抗体価が陽性閾値を超

えることで感染を検出できますが、再感染者は既に⾎清 N 抗体を保有しており、新たな感染の検出が困

難となります。

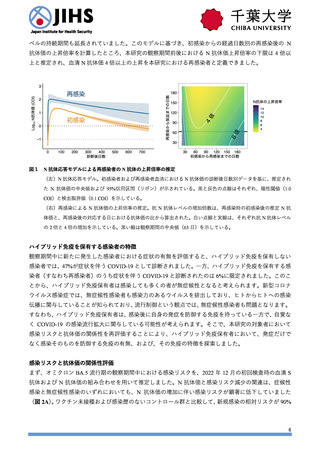

そこで、診断⽇が判明している初感染者および再感染者のデータから⾎清 N 抗体応答モデルを構築し、

再感染における⾎清 N 抗体の上昇倍率の閾値を定義しました(図 1)

。初感染者では⾎清 N 抗体価が診断

後約 70 ⽇でピークに達し、約 600 ⽇後に陽性閾値(1.0 カットオフインデックス(COI)

)を下回ると推

定されました。⼀⽅、再感染者では N 抗体のピーク値が初感染の 4.8 倍⾼く、陽性閾値を超える抗体レ

3

あり、核タンパク質に対する⾎清抗体(N 抗体)はウイルス感染履歴の指標となり、既感染者を検知する

ことに利⽤されています(注 3、注 4)

。厚⽣労働省が実施した 2020 年度から 2022 年度までの⽇本⼈成

⼈を対象とした全国⾎清疫学調査では、N 抗体の保有割合は 2020 年 6 ⽉調査で 1.0%未満、2021 年 2 ⽉

調査で 1.5–5.7%、2022 年 2 ⽉調査で 22.6–35.8%とオミクロン系統出現以降に急激に増加したことが報告

されています。さらに、献⾎時検査⽤検体の残余⾎液を⽤いた新型コロナウイルスの抗体保有割合実態

調査は計 8 回(2022 年 11 ⽉、2023 年 2 ⽉、2023 年 5 ⽉、2023 年 7 ⽉、2023 年 9 ⽉、2023 年 11 ⽉、2024

年 1 ⽉、2024 年 3 ⽉)実施され、第 1 回から第 8 回までの N 抗体保有割合はそれぞれ 28.6%、42.0%、

42.8%、44.7%、55.8%、56.4%、58.8%、64.5%と新型コロナウイルス感染症の5類感染症移⾏後におい

ても継続的に既感染者割合が増加していったことが報告されています。このことから、5類感染症移⾏

後の現在は多くの国⺠がワクチン接種に加えて⼀度以上の新型コロナウイルス感染を経験している、す

なわちハイブリッド免疫保有者になっていると考えられています。しかしながら、未だに新型コロナウ

イルスの流⾏は継続しており、感染防御と免疫との関係性を再評価する必要があります。すなわち、オミ

クロン流⾏以降の現在、⼀般的となったハイブリッド免疫保有者における新型コロナウイルス再感染の

防御に相関する免疫応答指標(CoP)を明らかにすることが、今後の新型コロナウイルスの流⾏規模推定、

感染リスク評価、及びワクチン・治療薬開発の鍵となると考えられます。

ヒトからヒトへの感染を抑制し、新型コロナウイルス流⾏の制御に貢献する感染防御免疫応答指標(CoP)

を同定するためには、これまで検討されてきた症候性感染(発症者)だけでなく⾃覚のない感染や無症候

性の感染者・再感染症例を含めた全ての感染例を検出し、評価する必要があります。最近の COVID-19 診

断と⾎清学的検査を組み合わせた調査では、診断されていない再感染例が広く存在することが報告され

ており、パンデミック初期に実施されてきた症候性感染に焦点を当てた分析では再感染リスクを過⼩評

価する可能性が指摘されています。

このような背景の下、全国新型コロナウイルス感染症⾎清疫学調査として、2022 年 12 ⽉から 2023 年 2

⽉のオミクロン BA.5 系統流⾏期における前向きコホート研究を実施しました。この研究では、新型コロ

ナウイルス感染によって誘導された⾎清 N 抗体価を⽤いて⾎清学的に感染者を特定することにより無症

候性感染者・再感染者も検出し、⾎清抗体価の組み合わせによる感染リスク減少効果を評価し、S 抗体価、

オミクロン BA.5 中和抗体価、N 抗体価の関係を明らかにしました。

再感染者の検出

調査実施時期において COVID-19 と診断をされる⽅は、COVID-19 を疑う⾃覚症状があるか明確な感染者

との接触歴を認識している⽅に限定されていました。このため、無症候性感染者や接触歴が不明確な感

染者は診断の機会を逸する可能性が⾼くなります。また、初感染の場合は⾎清 N 抗体価が陽性閾値を超

えることで感染を検出できますが、再感染者は既に⾎清 N 抗体を保有しており、新たな感染の検出が困

難となります。

そこで、診断⽇が判明している初感染者および再感染者のデータから⾎清 N 抗体応答モデルを構築し、

再感染における⾎清 N 抗体の上昇倍率の閾値を定義しました(図 1)

。初感染者では⾎清 N 抗体価が診断

後約 70 ⽇でピークに達し、約 600 ⽇後に陽性閾値(1.0 カットオフインデックス(COI)

)を下回ると推

定されました。⼀⽅、再感染者では N 抗体のピーク値が初感染の 4.8 倍⾼く、陽性閾値を超える抗体レ

3