よむ、つかう、まなぶ。

千葉大学 プレスリリース 大規模血清疫学調査から新型コロナウイルス再感染防御と血中抗体価の関係を解明 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.chiba-u.ac.jp/news/research-collab/post_550.html |

| 出典情報 | 千葉大学 プレスリリース(6/19)《千葉大学ほか》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【概要】

⽇本では 2021 年の新型コロナワクチン接種開始以降、成⼈でのワクチン接種率が⾼まり、多くの⽅がワ

クチン接種で誘導された⾎液中の新型コロナウイルススパイク(S)抗体陽性となっています。しかし、

2023 年 5 ⽉に世界保健機構(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛⽣上の緊急事態」

(PHEIC)の宣⾔の

終了後や国内の新型コロナウイルス感染症の5類感染症移⾏した後においても、新型コロナウイルスの

流⾏は続いています。その結果、ワクチン接種とウイルス感染の双⽅によって誘導されたハイブリッド

免疫を持つ⽅の割合が増加しています。ハイブリッド免疫は、ワクチン接種のみで誘導される免疫より

も⾼い予防効果を有していることが⽰唆されていましたが、その詳細は未だ明らかになっていません。

感染症の流⾏を制御するには、ヒトからヒトへのウイルス感染伝播を抑制するワクチンや予防薬の開発

が必要ですが、パンデミック中に実⽤化されたワクチンや予防薬は、感染症の発症を予防することを⽬

的として開発されており、その感染伝播抑制能⼒については、ほとんど評価されていません。そのような

医薬品を開発しようとした場合、開発研究の⽬標となる、ウイルス感染そのものを防御する免疫応答指

標(Correlate of Protection; CoP)

(注 1)の同定が重要となります。新型コロナウイルス出現当初のパンデ

ミック期のワクチン開発を通して、⾎液中の祖先株に対する S 抗体価や中和抗体価が新型コロナウイル

ス感染症(COVID-19)発症リスク減少と相関する免疫応答指標(CoP)として同定され、ワクチン有効

性や集団免疫の評価に利⽤されてきました。しかし、オミクロン系統の流⾏や、ワクチン接種に加えて感

染の経験のあるハイブリッド免疫保有者の増加により、S 抗体や中和抗体に対するウイルスの変異の影響

や、感染の経験によって従来のワクチン接種とは異なる防御免疫の誘導による免疫の質の変化が懸念さ

れ、ワクチン接種者で誘導された⾎中の S 抗体価や中和抗体価のみで評価されてきた CoP が今後も使⽤

可能であるのか、従来の CoP を再評価する必要が⽣じていました。

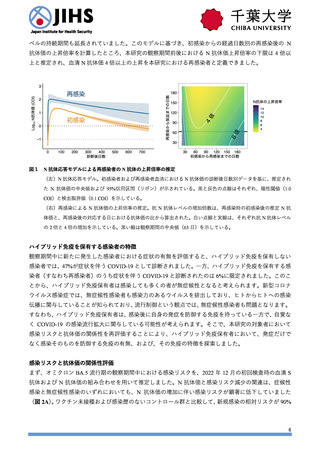

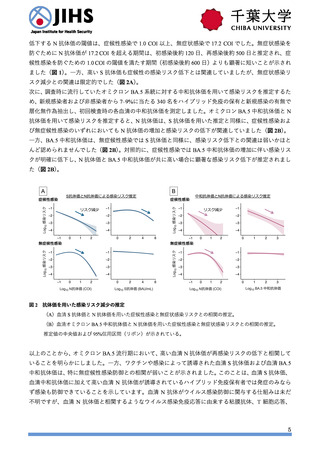

本研究では、オミクロン BA.5 系統の流⾏期であった 2022 年 12 ⽉と 2023 年 2 ⽉に実施された⾎清疫学

調査をもとに、ウイルス感染のみで誘導される核タンパク質(N)抗体価を指標として⽤いることにより、

症状を伴う症候性感染(すなわち発症)だけでなく、無症候性(無症状)感染者を同定し、その上で⾎液

中の N 抗体価、祖先株に対する S 抗体価、および当時の流⾏株である BA.5 系統に対する中和抗体価(注

2)を⽤いて、オミクロン BA.5 系統の流⾏期における感染リスク減少効果と抗体価の関連を評価しまし

た。

結果、⾎清 N 抗体価は症候性感染および無症候性感染の双⽅のリスク減少と強く関連していること、⼀

⽅で、⾎清 S 抗体価や⾎清中和抗体価は主に発症リスク減少のみに関連しており、⾎清 N 抗体価が新型

コロナウイルス再感染防御の有⼒な免疫応答指標であることを⽰しました。⾎清 N 抗体がウイルス感染

防御に関与する仕組みは未だ不明ですが、今後、⾎清 N 抗体価と相関する感染防御免疫を同定すること

により、発症だけではなくウイルス感染そのものを制御可能な次世代ワクチンの開発が期待できます。

【発表内容】

研究の背景

2021 年末に新型コロナウイルスオミクロン系統が出現して以降、世界的に新型コロナウイルス感染者が

激増し、ワクチン接種とウイルス感染の双⽅により誘導されたハイブリッド免疫を保有する⼈々の割合

が増加しました。⽇本においては、2023 年 5 ⽉には感染者数の全数報告が終了したものの、2024 年 3 ⽉

まで全国的な⾎清疫学調査が継続され、⼀度以上の感染を経験した⽅(既感染者)の数の推移が把握され

ていました。

2

⽇本では 2021 年の新型コロナワクチン接種開始以降、成⼈でのワクチン接種率が⾼まり、多くの⽅がワ

クチン接種で誘導された⾎液中の新型コロナウイルススパイク(S)抗体陽性となっています。しかし、

2023 年 5 ⽉に世界保健機構(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛⽣上の緊急事態」

(PHEIC)の宣⾔の

終了後や国内の新型コロナウイルス感染症の5類感染症移⾏した後においても、新型コロナウイルスの

流⾏は続いています。その結果、ワクチン接種とウイルス感染の双⽅によって誘導されたハイブリッド

免疫を持つ⽅の割合が増加しています。ハイブリッド免疫は、ワクチン接種のみで誘導される免疫より

も⾼い予防効果を有していることが⽰唆されていましたが、その詳細は未だ明らかになっていません。

感染症の流⾏を制御するには、ヒトからヒトへのウイルス感染伝播を抑制するワクチンや予防薬の開発

が必要ですが、パンデミック中に実⽤化されたワクチンや予防薬は、感染症の発症を予防することを⽬

的として開発されており、その感染伝播抑制能⼒については、ほとんど評価されていません。そのような

医薬品を開発しようとした場合、開発研究の⽬標となる、ウイルス感染そのものを防御する免疫応答指

標(Correlate of Protection; CoP)

(注 1)の同定が重要となります。新型コロナウイルス出現当初のパンデ

ミック期のワクチン開発を通して、⾎液中の祖先株に対する S 抗体価や中和抗体価が新型コロナウイル

ス感染症(COVID-19)発症リスク減少と相関する免疫応答指標(CoP)として同定され、ワクチン有効

性や集団免疫の評価に利⽤されてきました。しかし、オミクロン系統の流⾏や、ワクチン接種に加えて感

染の経験のあるハイブリッド免疫保有者の増加により、S 抗体や中和抗体に対するウイルスの変異の影響

や、感染の経験によって従来のワクチン接種とは異なる防御免疫の誘導による免疫の質の変化が懸念さ

れ、ワクチン接種者で誘導された⾎中の S 抗体価や中和抗体価のみで評価されてきた CoP が今後も使⽤

可能であるのか、従来の CoP を再評価する必要が⽣じていました。

本研究では、オミクロン BA.5 系統の流⾏期であった 2022 年 12 ⽉と 2023 年 2 ⽉に実施された⾎清疫学

調査をもとに、ウイルス感染のみで誘導される核タンパク質(N)抗体価を指標として⽤いることにより、

症状を伴う症候性感染(すなわち発症)だけでなく、無症候性(無症状)感染者を同定し、その上で⾎液

中の N 抗体価、祖先株に対する S 抗体価、および当時の流⾏株である BA.5 系統に対する中和抗体価(注

2)を⽤いて、オミクロン BA.5 系統の流⾏期における感染リスク減少効果と抗体価の関連を評価しまし

た。

結果、⾎清 N 抗体価は症候性感染および無症候性感染の双⽅のリスク減少と強く関連していること、⼀

⽅で、⾎清 S 抗体価や⾎清中和抗体価は主に発症リスク減少のみに関連しており、⾎清 N 抗体価が新型

コロナウイルス再感染防御の有⼒な免疫応答指標であることを⽰しました。⾎清 N 抗体がウイルス感染

防御に関与する仕組みは未だ不明ですが、今後、⾎清 N 抗体価と相関する感染防御免疫を同定すること

により、発症だけではなくウイルス感染そのものを制御可能な次世代ワクチンの開発が期待できます。

【発表内容】

研究の背景

2021 年末に新型コロナウイルスオミクロン系統が出現して以降、世界的に新型コロナウイルス感染者が

激増し、ワクチン接種とウイルス感染の双⽅により誘導されたハイブリッド免疫を保有する⼈々の割合

が増加しました。⽇本においては、2023 年 5 ⽉には感染者数の全数報告が終了したものの、2024 年 3 ⽉

まで全国的な⾎清疫学調査が継続され、⼀度以上の感染を経験した⽅(既感染者)の数の推移が把握され

ていました。

2