よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方 (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

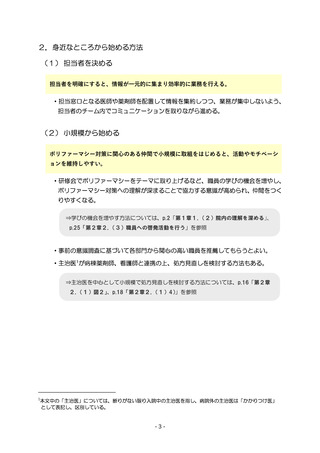

2.身近なところから始める方法

(1) 担当者を決める

担当者を明確にすると、情報が一元的に集まり効率的に業務を行える。

・担当窓口となる医師や薬剤師を配置して情報を集約しつつ、業務が集中しないよう、

担当者のチーム内でコミュニケーションを取りながら進める。

(2) 小規模から始める

ポリファーマシー対策に関心のある仲間で小規模に取組をはじめると、活動やモチベーシ

ョンを維持しやすい。

・研修会でポリファーマシーをテーマに取り上げるなど、職員の学びの機会を増やし、

ポリファーマシー対策への理解が深まることで協力する意識が高められ、仲間をつく

りやすくなる。

⇒学びの機会を増やす方法については、p.2「第1章1.

(2)院内の理解を深める」、

p.25「第2章2.(3)職員への啓発活動を行う」を参照

・事前の意識調査に基づいて各部門から関心の高い職員を推薦してもらうとよい。

・主治医1が病棟薬剤師、看護師と連携の上、処方見直しを検討する方法もある。

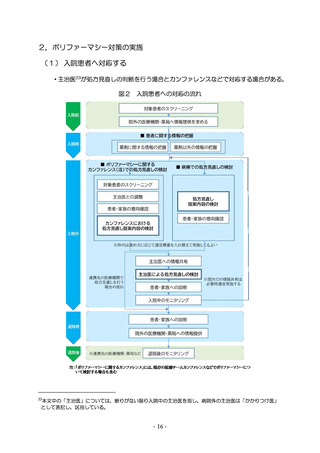

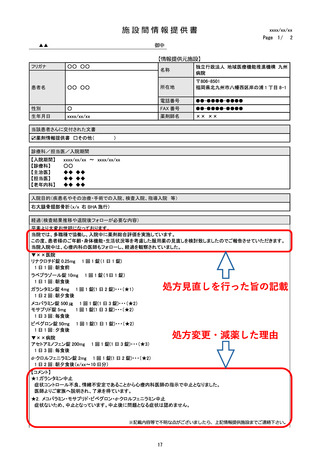

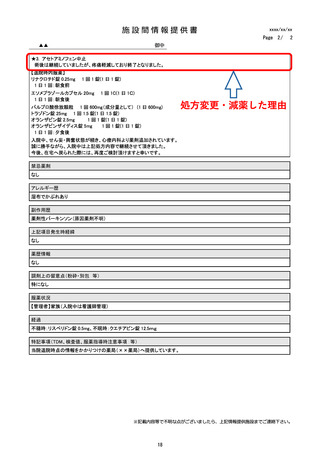

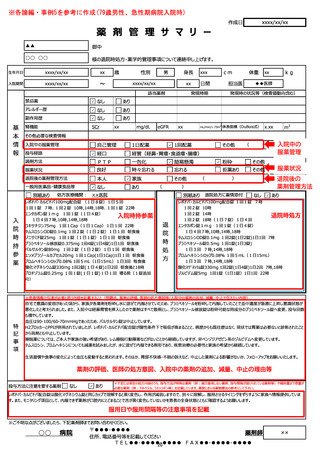

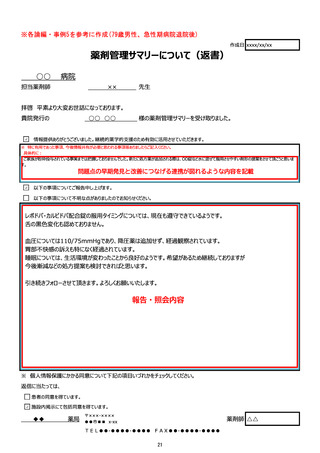

⇒主治医を中心として小規模で処方見直しを検討する方法については、p.16「第2章

2.

(1)図2」、p.18「第2章2.

(1)4)

」を参照

1

本文中の「主治医」については、断りがない限り入院中の主治医を指し、病院外の主治医は「かかりつけ医」

として表記し、区別している。

-3-

(1) 担当者を決める

担当者を明確にすると、情報が一元的に集まり効率的に業務を行える。

・担当窓口となる医師や薬剤師を配置して情報を集約しつつ、業務が集中しないよう、

担当者のチーム内でコミュニケーションを取りながら進める。

(2) 小規模から始める

ポリファーマシー対策に関心のある仲間で小規模に取組をはじめると、活動やモチベーシ

ョンを維持しやすい。

・研修会でポリファーマシーをテーマに取り上げるなど、職員の学びの機会を増やし、

ポリファーマシー対策への理解が深まることで協力する意識が高められ、仲間をつく

りやすくなる。

⇒学びの機会を増やす方法については、p.2「第1章1.

(2)院内の理解を深める」、

p.25「第2章2.(3)職員への啓発活動を行う」を参照

・事前の意識調査に基づいて各部門から関心の高い職員を推薦してもらうとよい。

・主治医1が病棟薬剤師、看護師と連携の上、処方見直しを検討する方法もある。

⇒主治医を中心として小規模で処方見直しを検討する方法については、p.16「第2章

2.

(1)図2」、p.18「第2章2.

(1)4)

」を参照

1

本文中の「主治医」については、断りがない限り入院中の主治医を指し、病院外の主治医は「かかりつけ医」

として表記し、区別している。

-3-