よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

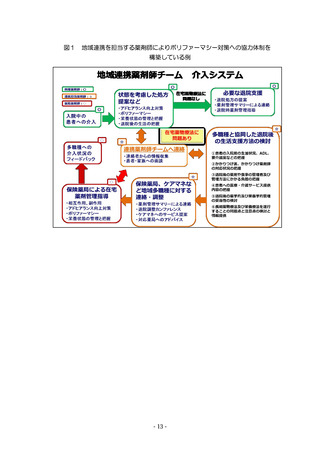

(6) 地域包括ケアシステムを担う医療・介護関係者等との連携体制をつく

る

・地域包括ケアシステムを担う医療・介護関係者等13との連携は、継続的な医療・介護

を患者へ提供するために自院から地域への連携だけでなく、医療分野、介護分野14、

地域包括支援センターなど地域からのポリファーマシー対策に関する相談を受ける

など双方向の関係を築くことが重要である。

・個別の医療機関・薬局に連携の協力を求めるだけでなく、地域の医師会や薬剤師会15

に対し、自院でのポリファーマシー対策への取組について理解を求めるようにする。

・地域ケア個別会議などの地域における多職種連携のための会合や、各職能団体や地方

自治体が主催する研修会などに出向き、自院のポリファーマシー対策を説明し協力を

求め、担当者(特に薬剤師16)の顔を覚えてもらい窓口として機能できる体制を構築

するとよい17。

(地域連携室を活用する仕組みをつくる)

・地域連携室が患者から得る情報、患者に渡す情報にポリファーマシー対策の視点を加

える。またポリファーマシー対策の担当者が地域連携室から情報を得る仕組みをつく

る。仕組みづくりにあたり、地域連携室に薬剤師が助言を行う。

(地域連携を担当する薬剤師を配置する)

・既存業務との兼任で入退院時の患者のフォローアップを担当する薬剤師を配置し、地

域の医療介護職種などとの間でポリファーマシー対策への協力体制を構築し、効果を

上げている病院もある。

13

連携先としては、医療分野の職能団体、病院、診療所、薬局など個別の医療関係施設がある。また、介護分野

として、介護支援専門員の所属する職能団体、個別の介護事業所・施設も連携先となる。

14

介護施設との連携として、老人保健施設を利用する高齢者へのサポートを目的として、老人保健施設と連携し

ている薬局と連携してポリファーマシー対策を進めることも考えられる。

15

地域の医師会からポリファーマシー対策への理解を得ることは、個別の診療所と調整を行うよりも円滑に話が

進む場合がある。また、地域の医師会によるポリファーマシー対策への理解が進むと院内医師におけるポリフ

ァーマシー対策への意欲が向上する場合がある。行政の参加で連携がうまくいく場合もあり、可能な限り行政

にも声をかけるとよい。

16

患者の通院・入院・在宅のどの場面でも切れ目ない薬物療法を提供できるように、薬局薬剤師と病院薬剤師が

情報を共有し、入院・退院をしてからも充実した医療が受けられるようサポートをする体制が重要である。

17

自院が主催する会合や研修会に連携先の関係者を招くなどの交流や、地域医療支援病院における地域の医療従

事者への研修の一環として行うことも有効である。

- 12 -

る

・地域包括ケアシステムを担う医療・介護関係者等13との連携は、継続的な医療・介護

を患者へ提供するために自院から地域への連携だけでなく、医療分野、介護分野14、

地域包括支援センターなど地域からのポリファーマシー対策に関する相談を受ける

など双方向の関係を築くことが重要である。

・個別の医療機関・薬局に連携の協力を求めるだけでなく、地域の医師会や薬剤師会15

に対し、自院でのポリファーマシー対策への取組について理解を求めるようにする。

・地域ケア個別会議などの地域における多職種連携のための会合や、各職能団体や地方

自治体が主催する研修会などに出向き、自院のポリファーマシー対策を説明し協力を

求め、担当者(特に薬剤師16)の顔を覚えてもらい窓口として機能できる体制を構築

するとよい17。

(地域連携室を活用する仕組みをつくる)

・地域連携室が患者から得る情報、患者に渡す情報にポリファーマシー対策の視点を加

える。またポリファーマシー対策の担当者が地域連携室から情報を得る仕組みをつく

る。仕組みづくりにあたり、地域連携室に薬剤師が助言を行う。

(地域連携を担当する薬剤師を配置する)

・既存業務との兼任で入退院時の患者のフォローアップを担当する薬剤師を配置し、地

域の医療介護職種などとの間でポリファーマシー対策への協力体制を構築し、効果を

上げている病院もある。

13

連携先としては、医療分野の職能団体、病院、診療所、薬局など個別の医療関係施設がある。また、介護分野

として、介護支援専門員の所属する職能団体、個別の介護事業所・施設も連携先となる。

14

介護施設との連携として、老人保健施設を利用する高齢者へのサポートを目的として、老人保健施設と連携し

ている薬局と連携してポリファーマシー対策を進めることも考えられる。

15

地域の医師会からポリファーマシー対策への理解を得ることは、個別の診療所と調整を行うよりも円滑に話が

進む場合がある。また、地域の医師会によるポリファーマシー対策への理解が進むと院内医師におけるポリフ

ァーマシー対策への意欲が向上する場合がある。行政の参加で連携がうまくいく場合もあり、可能な限り行政

にも声をかけるとよい。

16

患者の通院・入院・在宅のどの場面でも切れ目ない薬物療法を提供できるように、薬局薬剤師と病院薬剤師が

情報を共有し、入院・退院をしてからも充実した医療が受けられるようサポートをする体制が重要である。

17

自院が主催する会合や研修会に連携先の関係者を招くなどの交流や、地域医療支援病院における地域の医療従

事者への研修の一環として行うことも有効である。

- 12 -