よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

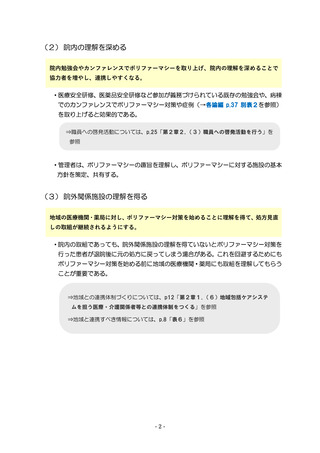

(2) 院内の理解を深める

院内勉強会やカンファレンスでポリファーマシーを取り上げ、院内の理解を深めることで

協力者を増やし、連携しやすくなる。

・医療安全研修、医薬品安全研修など参加が義務づけられている既存の勉強会や、病棟

でのカンファレンスでポリファーマシー対策や症例(→各論編 p.37 別表2を参照)

を取り上げると効果的である。

⇒職員への啓発活動については、p.25「第2章2.(3)職員への啓発活動を行う」を

参照

・管理者は、ポリファーマシーの趣旨を理解し、ポリファーマシーに対する施設の基本

方針を策定、共有する。

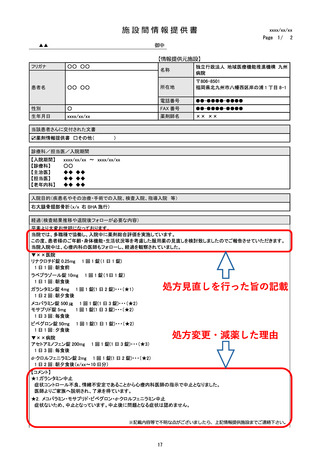

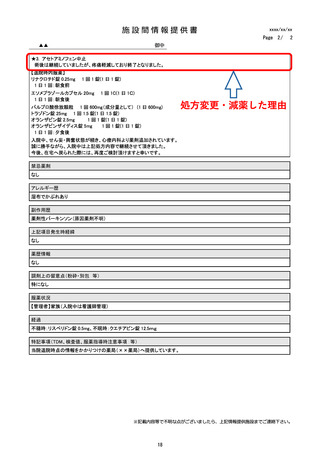

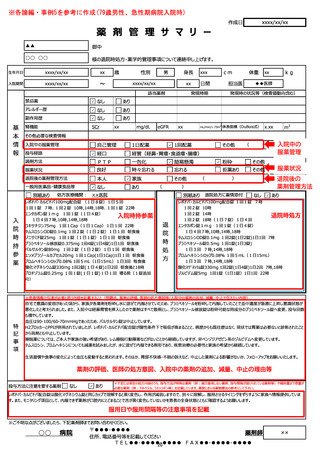

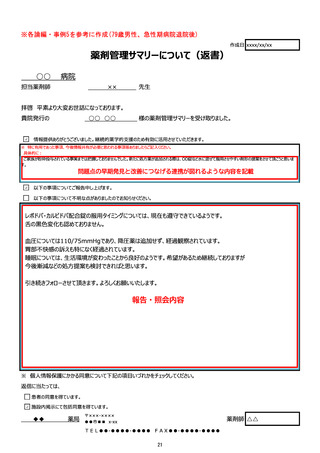

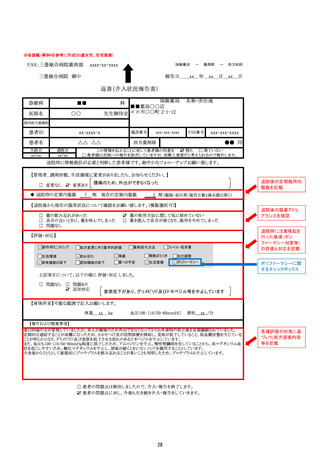

(3) 院外関係施設の理解を得る

地域の医療機関・薬局に対し、ポリファーマシー対策を始めることに理解を得て、処方見直

しの取組が継続されるようにする。

・院内の取組であっても、院外関係施設の理解を得ていないとポリファーマシー対策を

行った患者が退院後に元の処方に戻ってしまう場合がある。これを回避するためにも

ポリファーマシー対策を始める前に地域の医療機関・薬局にも取組を理解してもらう

ことが重要である。

⇒地域との連携体制づくりについては、p12「第2章1.

(6)地域包括ケアシステ

ムを担う医療・介護関係者等との連携体制をつくる」を参照

⇒地域と連携すべき情報については、p.8「表6」を参照

-2-

院内勉強会やカンファレンスでポリファーマシーを取り上げ、院内の理解を深めることで

協力者を増やし、連携しやすくなる。

・医療安全研修、医薬品安全研修など参加が義務づけられている既存の勉強会や、病棟

でのカンファレンスでポリファーマシー対策や症例(→各論編 p.37 別表2を参照)

を取り上げると効果的である。

⇒職員への啓発活動については、p.25「第2章2.(3)職員への啓発活動を行う」を

参照

・管理者は、ポリファーマシーの趣旨を理解し、ポリファーマシーに対する施設の基本

方針を策定、共有する。

(3) 院外関係施設の理解を得る

地域の医療機関・薬局に対し、ポリファーマシー対策を始めることに理解を得て、処方見直

しの取組が継続されるようにする。

・院内の取組であっても、院外関係施設の理解を得ていないとポリファーマシー対策を

行った患者が退院後に元の処方に戻ってしまう場合がある。これを回避するためにも

ポリファーマシー対策を始める前に地域の医療機関・薬局にも取組を理解してもらう

ことが重要である。

⇒地域との連携体制づくりについては、p12「第2章1.

(6)地域包括ケアシステ

ムを担う医療・介護関係者等との連携体制をつくる」を参照

⇒地域と連携すべき情報については、p.8「表6」を参照

-2-