よむ、つかう、まなぶ。

父親支援マニュアル (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncchd.go.jp/scholar/section/policy/project/papasupport_manual.pdf |

| 出典情報 | 日本初・自治体向け父親支援マニュアルを公開-「父親の産後うつ」や孤立を防ぎ、幸せな子育て期の実現を目指して-(1/30)《国立成育医療研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

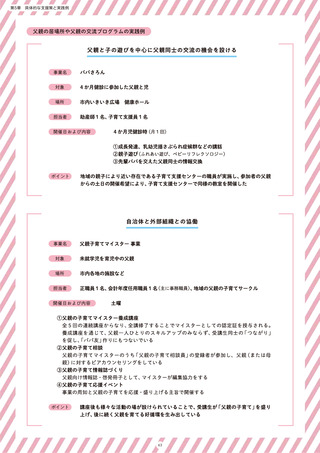

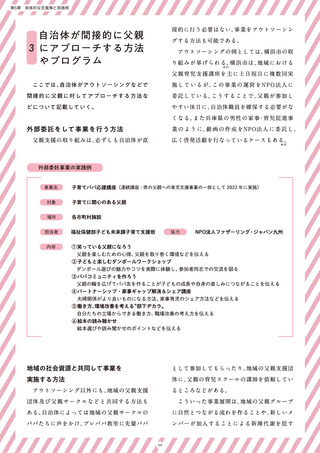

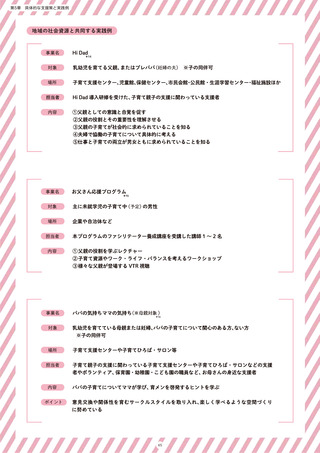

第2章

父親支援プログラムのポイント

父親グループや、子育て支援関係団体のサポート

ピアサポートの導入

によるパパサークルなどである。

同じ立場の父親同士で協力する「当事者活動」や

ピアサポートでつながりを作る

「当事者団体」は、父親支援の一端を担ってきた。

父親主体の支援活動をさらに推進するため、ピア

これらの活動に共通することは、父親のことを

サポートを意識した取り組みが必要とされている。

もっともよく理解しているのは当事者の父親であ

り、自分達の活動や取り組みは自分達で決めると

いう、父親自身が主体的な意識を持ち取り組みを

当事者による活動

これまで述べてきた、育児に積極的に関わりた

行っていることである。それは決して母親の排除

いという父親のニーズに合わせる形で、父親支援

ではなく、これまで育児の主体として位置付けら

の取り組みも変化してきている。当初は、行政や

れてこなかった父親たちの、声に出せなかった心

子育て支援関係団体などの取り組みが多く見られ

の叫びを源とする活動である。

た。また母子保健領域からのアプローチも積極的

このような当事者同士のつながりや活動を「ピ

になされている。しかし、これらは母親支援の文

アサポート」という。ピアサポートはたとえば同

脈や取り組みが中心であり、父親は母親のサポー

じ障害や病気を持った者同士がつながり、支援者

ト役としての位置付けであった。換言すれば母親

側からの一方的な形の支援ではなく、当事者とし

のための父親支援であり、父親が育児の主体とは

ての思いや意見あるいは葛藤などを含めた、実体

位置付けられていなかった。「母親を支える役割」

験に基づくお互いのサポートの形である。これま

「子どもが大きくなったときに出番のある人」な

で父親は、社会的に育児の当事者とみなされず、

どというメッセージに基づく内容で、プログラム

支援の対象でもなかった。子育てにおいて父親は

が構築されることも多かった。

蚊帳の外にいて、子育ての喜びや、家族に関わる

そうした母親主体の父親支援ではなく、父親

機会を得ることが乏しかった。そのような同じ立

主体の父親支援の一端を担っているのが「当事者

場の父親同士が共に手をとり、それぞれの共感性

活動」あるいは「当事者団体」としての取り組みで

を持ち活動する姿がようやく見られるようになっ

ある。父親たち独自の活動は我が国においては

てきた。今後の父親支援の活動においても、当事

「オヤジの会」などとして、学校における保護者

者としての父親を意識的に繋ぎ、共に活動できる

会、PTA活動にその萌芽が見られる。

「 全国おや

関係性や機会を作り出すことが求められている。

じサミット」によると、その活動は1982年に川崎

父親支援の強力な推進のために、ピアサポートを

市で始まった PTA活動に端を発している。また

意識した取り組みは重要である。

乳幼児を持つ父親を中心に活動を始めた当事者団

体が、NPO法人ファザーリング・ジャパンである。

2006年に発足し、

「 父親による父親のための父親

の活動」を標榜して活動を行っている。またその

後、全国のさまざまな地域において、父親たちに

よる自主的な団体やグループが結成されている。

例えば、幼稚園や保育所などでの保護者会の中の

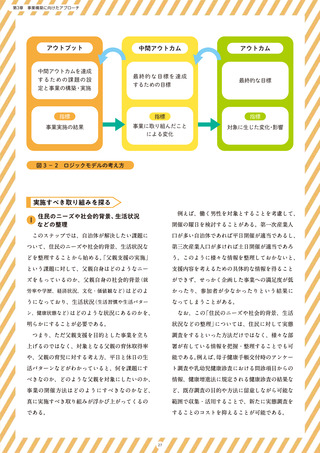

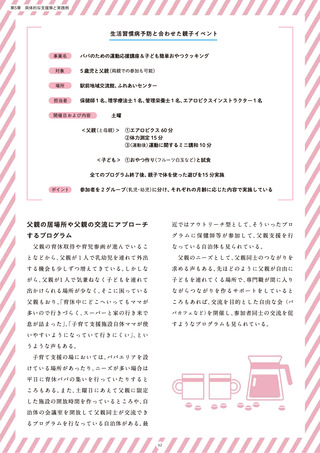

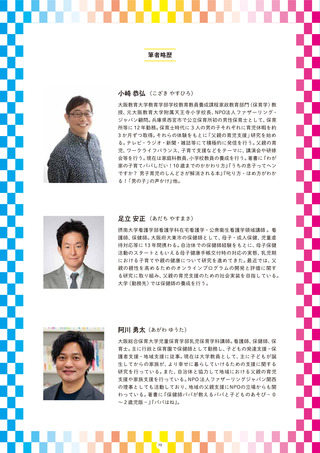

岡崎市主催の子育て支援事業の様子

提供:岡崎市/NPO法人ファザーリング・ジャパン

19

父親支援プログラムのポイント

父親グループや、子育て支援関係団体のサポート

ピアサポートの導入

によるパパサークルなどである。

同じ立場の父親同士で協力する「当事者活動」や

ピアサポートでつながりを作る

「当事者団体」は、父親支援の一端を担ってきた。

父親主体の支援活動をさらに推進するため、ピア

これらの活動に共通することは、父親のことを

サポートを意識した取り組みが必要とされている。

もっともよく理解しているのは当事者の父親であ

り、自分達の活動や取り組みは自分達で決めると

いう、父親自身が主体的な意識を持ち取り組みを

当事者による活動

これまで述べてきた、育児に積極的に関わりた

行っていることである。それは決して母親の排除

いという父親のニーズに合わせる形で、父親支援

ではなく、これまで育児の主体として位置付けら

の取り組みも変化してきている。当初は、行政や

れてこなかった父親たちの、声に出せなかった心

子育て支援関係団体などの取り組みが多く見られ

の叫びを源とする活動である。

た。また母子保健領域からのアプローチも積極的

このような当事者同士のつながりや活動を「ピ

になされている。しかし、これらは母親支援の文

アサポート」という。ピアサポートはたとえば同

脈や取り組みが中心であり、父親は母親のサポー

じ障害や病気を持った者同士がつながり、支援者

ト役としての位置付けであった。換言すれば母親

側からの一方的な形の支援ではなく、当事者とし

のための父親支援であり、父親が育児の主体とは

ての思いや意見あるいは葛藤などを含めた、実体

位置付けられていなかった。「母親を支える役割」

験に基づくお互いのサポートの形である。これま

「子どもが大きくなったときに出番のある人」な

で父親は、社会的に育児の当事者とみなされず、

どというメッセージに基づく内容で、プログラム

支援の対象でもなかった。子育てにおいて父親は

が構築されることも多かった。

蚊帳の外にいて、子育ての喜びや、家族に関わる

そうした母親主体の父親支援ではなく、父親

機会を得ることが乏しかった。そのような同じ立

主体の父親支援の一端を担っているのが「当事者

場の父親同士が共に手をとり、それぞれの共感性

活動」あるいは「当事者団体」としての取り組みで

を持ち活動する姿がようやく見られるようになっ

ある。父親たち独自の活動は我が国においては

てきた。今後の父親支援の活動においても、当事

「オヤジの会」などとして、学校における保護者

者としての父親を意識的に繋ぎ、共に活動できる

会、PTA活動にその萌芽が見られる。

「 全国おや

関係性や機会を作り出すことが求められている。

じサミット」によると、その活動は1982年に川崎

父親支援の強力な推進のために、ピアサポートを

市で始まった PTA活動に端を発している。また

意識した取り組みは重要である。

乳幼児を持つ父親を中心に活動を始めた当事者団

体が、NPO法人ファザーリング・ジャパンである。

2006年に発足し、

「 父親による父親のための父親

の活動」を標榜して活動を行っている。またその

後、全国のさまざまな地域において、父親たちに

よる自主的な団体やグループが結成されている。

例えば、幼稚園や保育所などでの保護者会の中の

岡崎市主催の子育て支援事業の様子

提供:岡崎市/NPO法人ファザーリング・ジャパン

19