よむ、つかう、まなぶ。

資料4 中学校・高等学校における薬害教育について (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00007.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第23回 3/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

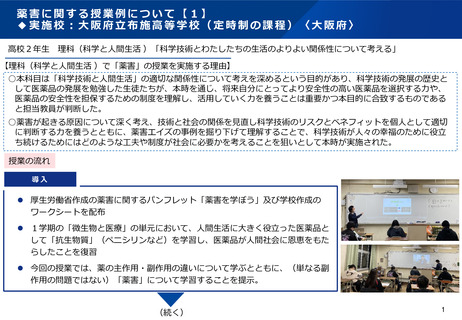

薬害に関する授業例について【1】

◆実施校:大阪府立布施高等学校(定時制の課程)〈大阪府〉

高校2年生 理科(科学と人間生活 )「科学技術とわたしたちの生活のよりよい関係性について考える」

【理科(科学と人間生活 )で「薬害」の授業を実施する理由】

○本科目は「科学技術と人間生活」の適切な関係性について考えを深めるという目的があり、科学技術の発展の歴史と

して医薬品の発展を勉強した生徒たちが、本時を通じ、将来自分にとってより安全性の高い医薬品を選択する力や、

医薬品の安全性を担保するための制度を理解し、活用していく力を養うことは重要かつ本目的に合致するものである

と担当教員が判断した。

○薬害が起きる原因について深く考え、技術と社会の関係を見直し科学技術のリスクとベネフィットを個人として適切

に判断する力を養うとともに、薬害エイズの事例を掘り下げて理解することで、科学技術が人々の幸福のために役立

ち続けるためにはどのような工夫や制度が社会に必要かを考えることを狙いとして本時が実施された。

授業の流れ

導入

⚫ 厚生労働省作成の薬害に関するパンフレット「薬害を学ぼう」及び学校作成の

ワークシートを配布

⚫ 1学期の「微生物と医療」の単元において、人間生活に大きく役立った医薬品と

して「抗生物質」(ペニシリンなど)を学習し、医薬品が人間社会に恩恵をもた

らしたことを復習

⚫ 今回の授業では、薬の主作用・副作用の違いについて学ぶとともに、(単なる副

作用の問題ではない)「薬害」について学習することを提示。

(続く)

1

◆実施校:大阪府立布施高等学校(定時制の課程)〈大阪府〉

高校2年生 理科(科学と人間生活 )「科学技術とわたしたちの生活のよりよい関係性について考える」

【理科(科学と人間生活 )で「薬害」の授業を実施する理由】

○本科目は「科学技術と人間生活」の適切な関係性について考えを深めるという目的があり、科学技術の発展の歴史と

して医薬品の発展を勉強した生徒たちが、本時を通じ、将来自分にとってより安全性の高い医薬品を選択する力や、

医薬品の安全性を担保するための制度を理解し、活用していく力を養うことは重要かつ本目的に合致するものである

と担当教員が判断した。

○薬害が起きる原因について深く考え、技術と社会の関係を見直し科学技術のリスクとベネフィットを個人として適切

に判断する力を養うとともに、薬害エイズの事例を掘り下げて理解することで、科学技術が人々の幸福のために役立

ち続けるためにはどのような工夫や制度が社会に必要かを考えることを狙いとして本時が実施された。

授業の流れ

導入

⚫ 厚生労働省作成の薬害に関するパンフレット「薬害を学ぼう」及び学校作成の

ワークシートを配布

⚫ 1学期の「微生物と医療」の単元において、人間生活に大きく役立った医薬品と

して「抗生物質」(ペニシリンなど)を学習し、医薬品が人間社会に恩恵をもた

らしたことを復習

⚫ 今回の授業では、薬の主作用・副作用の違いについて学ぶとともに、(単なる副

作用の問題ではない)「薬害」について学習することを提示。

(続く)

1