よむ、つかう、まなぶ。

資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

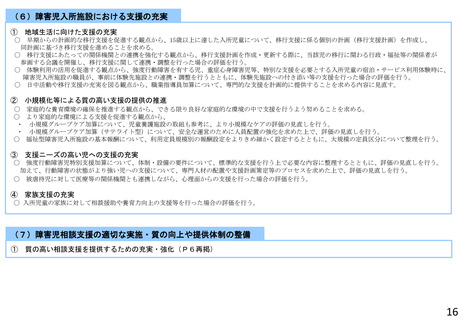

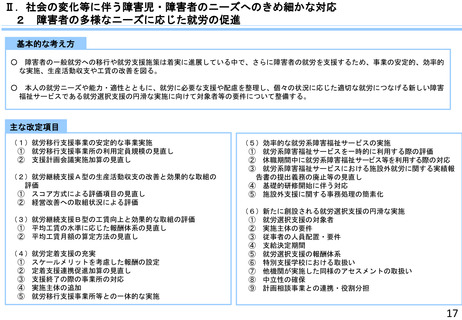

Ⅱ.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応

1 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築

(1)児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実

①

障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備

〇 児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類

型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。

一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を参考に設定するとともに、難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めてい

る体制等も踏まえて、障害特性に応じた支援を行った場合の評価を行う。

②

児童発達支援センターの機能・運営の強化

〇 児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能

を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。

〇 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所等が中核的な役割を担う場合に、中核拠点型のセンターの評価も参考に、

一定の評価を行う。

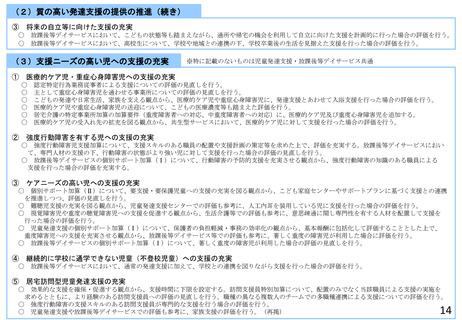

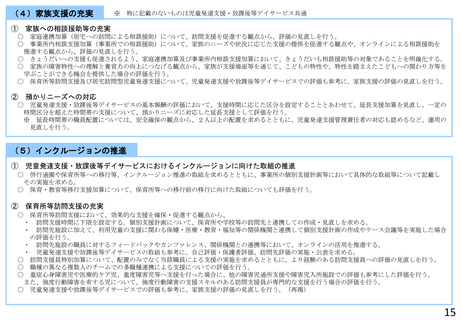

(2)質の高い発達支援の提供の推進

※特に記載のないものは児童発達支援・放課後等デイサービス共通

① 総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等

〇 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供する

ことを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める。

※「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

〇 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、事業所において、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム

の策定・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。

〇 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、

配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。

〇 専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、

専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施を2段階で評価する。

〇 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に

定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。

〇 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、基準において実施方法を明確化する。

②

関係機関との連携の強化

〇 関係機関連携加算(Ⅰ)について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った

場合の評価を行う。

〇 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援

状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。

※ 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画(セルフプラン)を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援

計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。

13

1 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築

(1)児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実

①

障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備

〇 児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類

型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。

一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を参考に設定するとともに、難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めてい

る体制等も踏まえて、障害特性に応じた支援を行った場合の評価を行う。

②

児童発達支援センターの機能・運営の強化

〇 児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能

を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。

〇 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所等が中核的な役割を担う場合に、中核拠点型のセンターの評価も参考に、

一定の評価を行う。

(2)質の高い発達支援の提供の推進

※特に記載のないものは児童発達支援・放課後等デイサービス共通

① 総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等

〇 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供する

ことを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める。

※「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

〇 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、事業所において、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム

の策定・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。

〇 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、

配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。

〇 専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、

専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施を2段階で評価する。

〇 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に

定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。

〇 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、基準において実施方法を明確化する。

②

関係機関との連携の強化

〇 関係機関連携加算(Ⅰ)について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った

場合の評価を行う。

〇 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援

状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。

※ 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画(セルフプラン)を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援

計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。

13