よむ、つかう、まなぶ。

総-1○個別事項(不妊治療)について (67 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

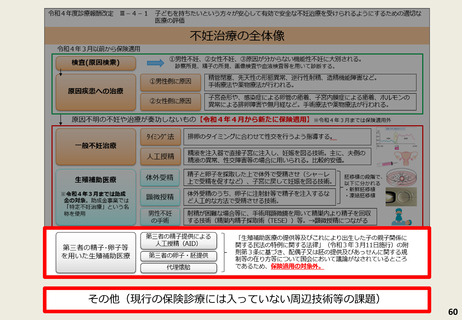

不妊治療についての現状・課題②

(3.先進医療の状況)

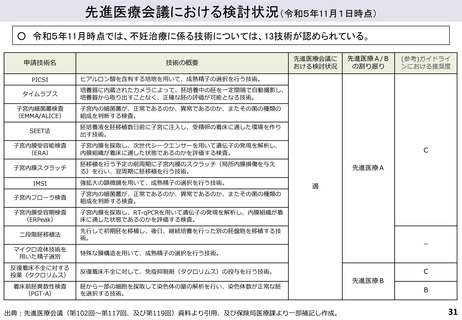

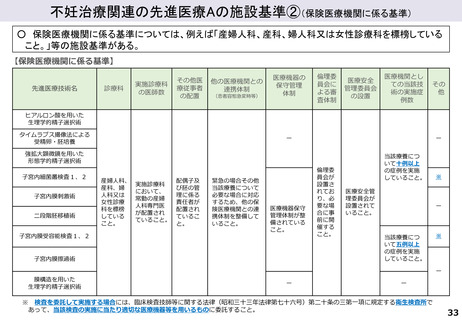

○ 令和5年11月時点では、不妊治療に係る技術については、13技術が認められている。

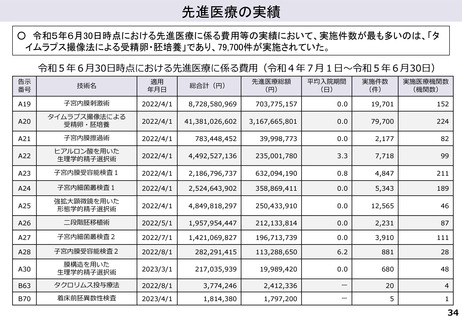

○ 令和5年6月30日時点における先進医療に係る費用等の実績において、実施件数が最も多いのは、「タイムラ

プス撮像法による受精卵・胚培養」であり、79,700件が実施されていた。

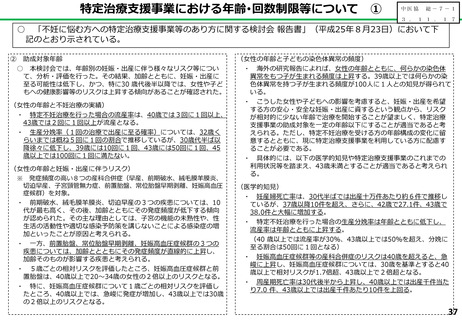

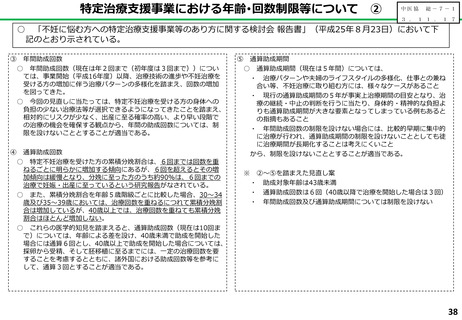

(4.年齢制限・回数制限について)

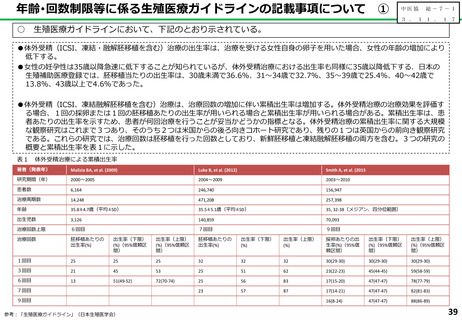

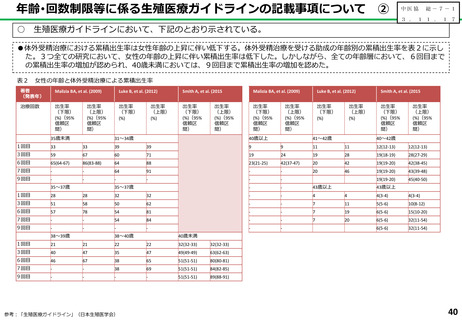

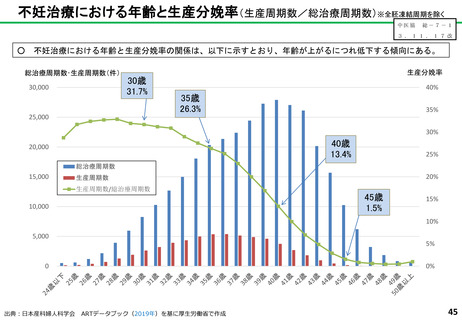

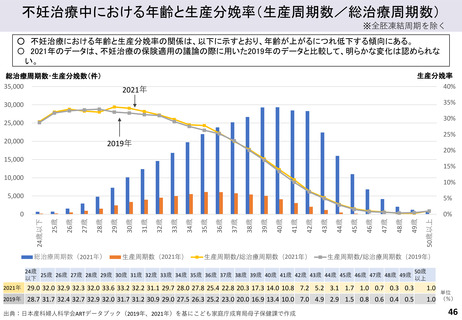

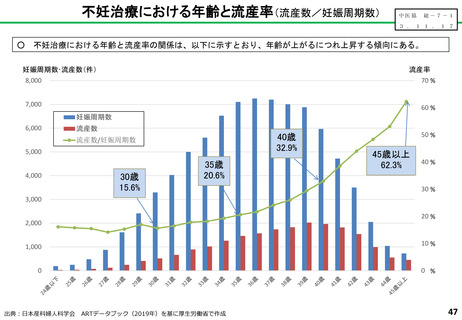

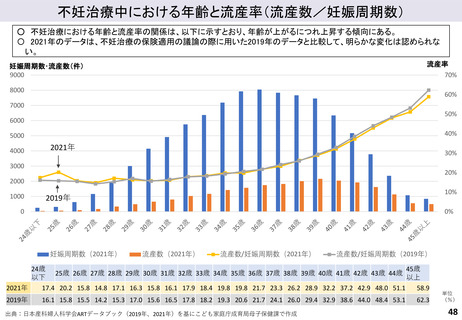

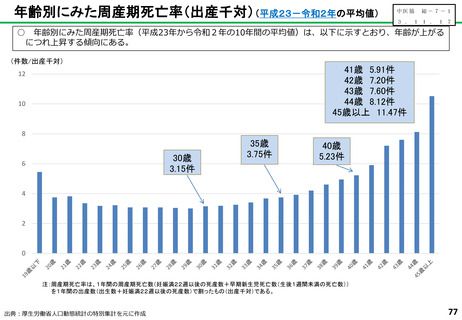

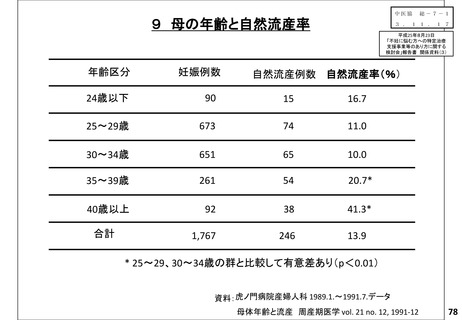

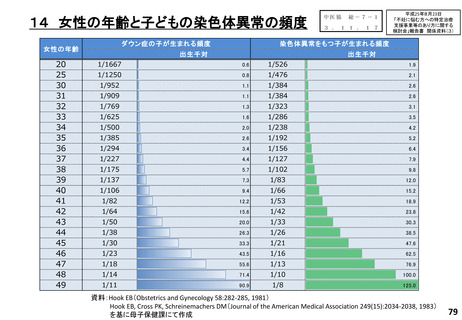

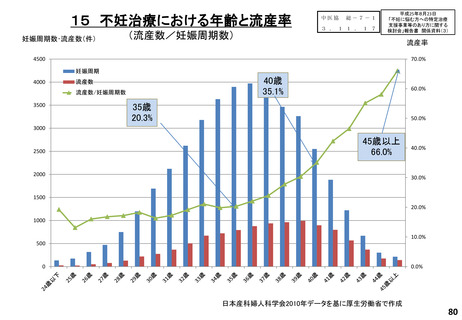

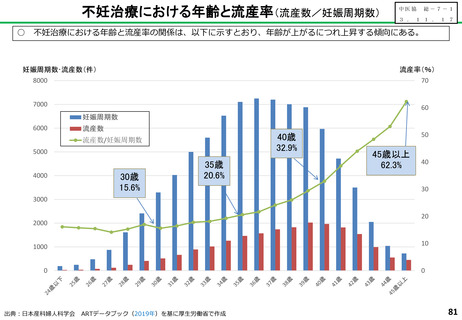

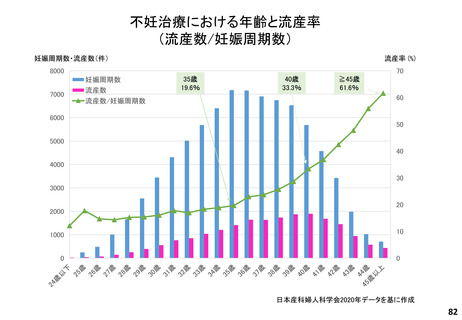

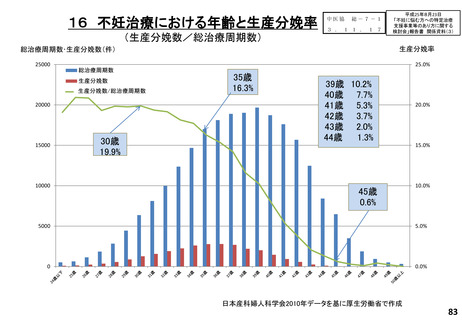

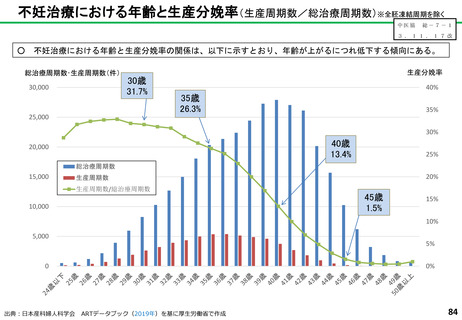

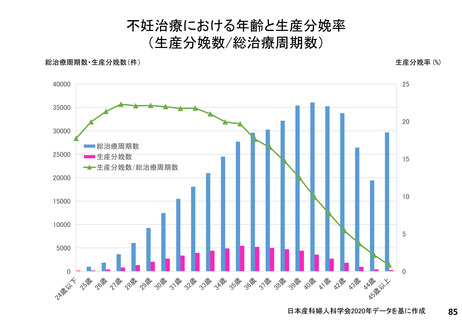

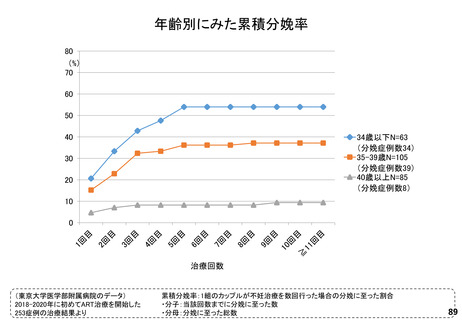

○ 不妊治療における年齢と生産分娩率の関係は、年齢が上がるにつれ低下する傾向にあり、年齢と流産率の関係

については、年齢が上がるにつれ上昇する傾向であった。これらについては、保険適用の際に議論に用いられた

2019年のデータと比較して、明らかな変化は認められなかった。

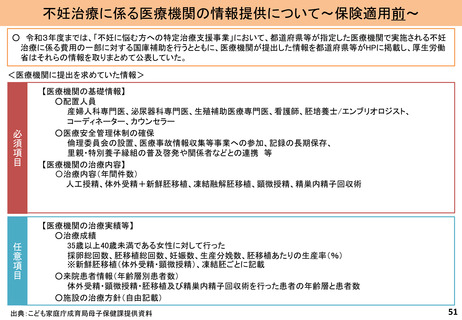

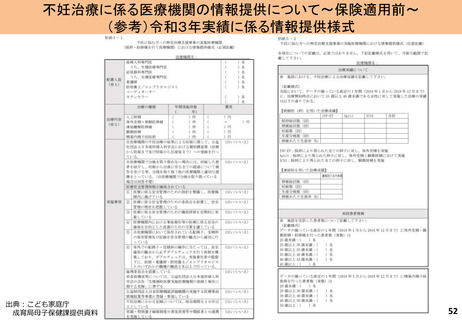

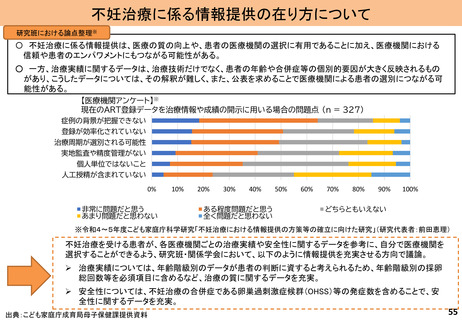

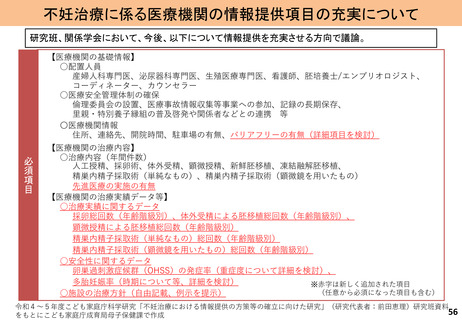

(5.情報提供の在り方について)

〇 不妊治療を受ける患者が、各医療機関ごとの治療実績や安全性に関するデータを参考に、自分で医療機関を選

択することができるよう、情報提供項目として、年齢階級別の治療実績や安全性の指標となる項目を充実させる

方向で関係学会において議論がなされている。

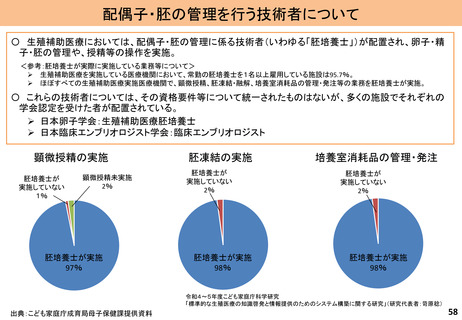

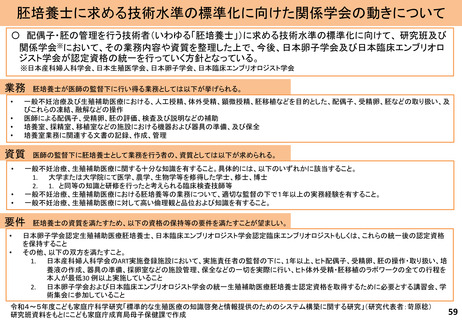

(6.その他)

○ 配偶子・胚の管理を行う技術者(いわゆる「胚培養士」)に求める技術水準の標準化に向けて、今後、日本卵

子学会及び日本臨床エンブリオロジスト学会が認定資格の統一を行っていく方針となっている。

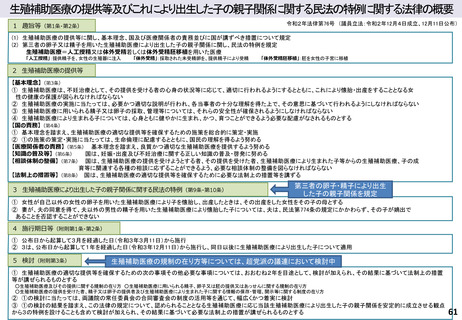

○ 第三者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療の取扱いについて、現在、生殖補助医療の提供等及びこれに出生

した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の附則に基づき、規制の在り方等について議論がなされてい

る。

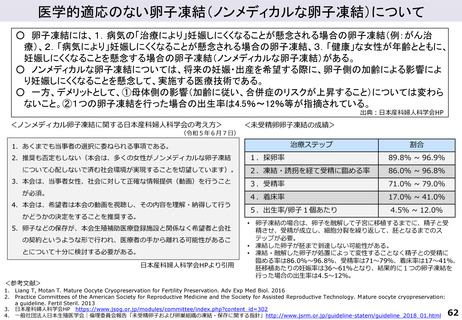

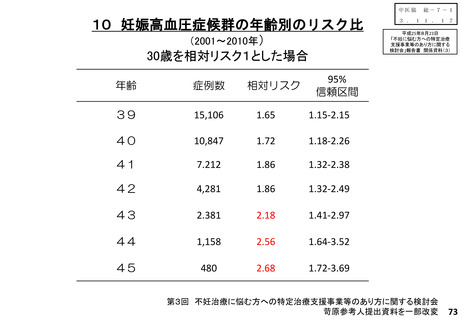

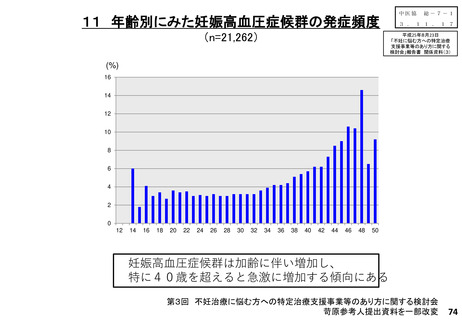

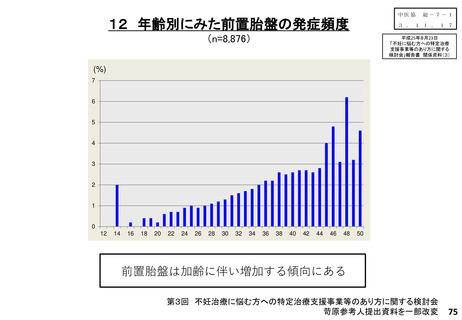

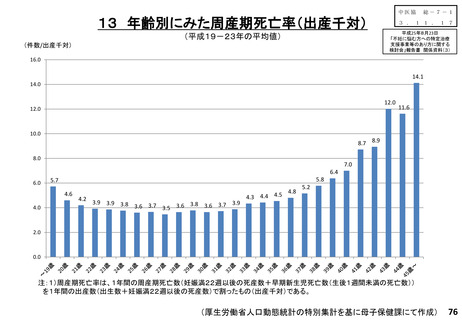

○ ノンメディカルな卵子凍結については、将来の妊娠・出産を希望する際に、卵子側の加齢による影響により妊

娠しにくくなることを懸念して、実施する医療技術であるが、デメリットとして、①母体側の影響(加齢に従い、

て合併症のリスクが上昇すること)については卵子凍結を実施しても変わらないこと。②1つの卵子凍結を行っ

た場合に生児が得られる確率は4.5%~12%等が指摘されている。

67

(3.先進医療の状況)

○ 令和5年11月時点では、不妊治療に係る技術については、13技術が認められている。

○ 令和5年6月30日時点における先進医療に係る費用等の実績において、実施件数が最も多いのは、「タイムラ

プス撮像法による受精卵・胚培養」であり、79,700件が実施されていた。

(4.年齢制限・回数制限について)

○ 不妊治療における年齢と生産分娩率の関係は、年齢が上がるにつれ低下する傾向にあり、年齢と流産率の関係

については、年齢が上がるにつれ上昇する傾向であった。これらについては、保険適用の際に議論に用いられた

2019年のデータと比較して、明らかな変化は認められなかった。

(5.情報提供の在り方について)

〇 不妊治療を受ける患者が、各医療機関ごとの治療実績や安全性に関するデータを参考に、自分で医療機関を選

択することができるよう、情報提供項目として、年齢階級別の治療実績や安全性の指標となる項目を充実させる

方向で関係学会において議論がなされている。

(6.その他)

○ 配偶子・胚の管理を行う技術者(いわゆる「胚培養士」)に求める技術水準の標準化に向けて、今後、日本卵

子学会及び日本臨床エンブリオロジスト学会が認定資格の統一を行っていく方針となっている。

○ 第三者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療の取扱いについて、現在、生殖補助医療の提供等及びこれに出生

した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の附則に基づき、規制の在り方等について議論がなされてい

る。

○ ノンメディカルな卵子凍結については、将来の妊娠・出産を希望する際に、卵子側の加齢による影響により妊

娠しにくくなることを懸念して、実施する医療技術であるが、デメリットとして、①母体側の影響(加齢に従い、

て合併症のリスクが上昇すること)については卵子凍結を実施しても変わらないこと。②1つの卵子凍結を行っ

た場合に生児が得られる確率は4.5%~12%等が指摘されている。

67