よむ、つかう、まなぶ。

ヒアリング資料8 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料

【意見2】

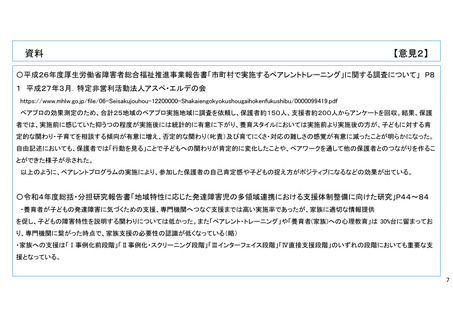

〇平成26年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業報告書「市町村で実施するペアレントトレーニング」に関する調査について」 P8

1 平成27年3月.特定非営利活動法人アスペ・エルデの会

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000099419.pdf

ペアプロの効果測定のため、合計25地域のペアプロ実施地域に調査を依頼し、保護者約150人、支援者約200人からアンケートを回収。結果、保護

者では、実施前に感じていた抑うつの程度が実施後には統計的に有意に下がり、養育スタイルにおいては実施前より実施後の方が、子どもに対する肯

定的な関わり・子育てを相談する傾向が有意に増え、否定的な関わり(叱責)及び育てにくさ・対応の難しさの感覚が有意に減ったことが明らかになった。

自由記述においても、保護者では「行動を見る」ことで子どもへの関わりが肯定的に変化したことや、ペアワークを通して他の保護者とのつながりを作るこ

とができた様子が示された。

以上のように、ペアレントプログラムの実施により、参加した保護者の自己肯定感や子どもの捉え方がポジティブになるなどの効果が出ている。

〇令和4年度総括・分担研究報告書「地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究」P44~84

・養育者が子どもの発達障害に気づくための支援、専門機関へつなぐ支援までは高い実施率であったが、家族に適切な情報提供

を促し、子どもの障害特性を説明する関わりについては低かった。また「ペアレント・トレーニング」や「養育者(家族)への心理教育」は 30%台に留まってお

り、専門機関に繋がった時点で、家族支援の必要性の認識が低くなっている(略)

・家族への支援は「Ⅰ事例化前段階」「Ⅱ事例化・スクリーニング段階」「Ⅲインターフェイス段階」「Ⅳ直接支援段階」のいずれの段階においても重要な支

援となっている。

7

【意見2】

〇平成26年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業報告書「市町村で実施するペアレントトレーニング」に関する調査について」 P8

1 平成27年3月.特定非営利活動法人アスペ・エルデの会

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000099419.pdf

ペアプロの効果測定のため、合計25地域のペアプロ実施地域に調査を依頼し、保護者約150人、支援者約200人からアンケートを回収。結果、保護

者では、実施前に感じていた抑うつの程度が実施後には統計的に有意に下がり、養育スタイルにおいては実施前より実施後の方が、子どもに対する肯

定的な関わり・子育てを相談する傾向が有意に増え、否定的な関わり(叱責)及び育てにくさ・対応の難しさの感覚が有意に減ったことが明らかになった。

自由記述においても、保護者では「行動を見る」ことで子どもへの関わりが肯定的に変化したことや、ペアワークを通して他の保護者とのつながりを作るこ

とができた様子が示された。

以上のように、ペアレントプログラムの実施により、参加した保護者の自己肯定感や子どもの捉え方がポジティブになるなどの効果が出ている。

〇令和4年度総括・分担研究報告書「地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整備に向けた研究」P44~84

・養育者が子どもの発達障害に気づくための支援、専門機関へつなぐ支援までは高い実施率であったが、家族に適切な情報提供

を促し、子どもの障害特性を説明する関わりについては低かった。また「ペアレント・トレーニング」や「養育者(家族)への心理教育」は 30%台に留まってお

り、専門機関に繋がった時点で、家族支援の必要性の認識が低くなっている(略)

・家族への支援は「Ⅰ事例化前段階」「Ⅱ事例化・スクリーニング段階」「Ⅲインターフェイス段階」「Ⅳ直接支援段階」のいずれの段階においても重要な支

援となっている。

7