よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】国際共同治験に参加する場合の日本人第1相試験の必要性について (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34601.html |

| 出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第2回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

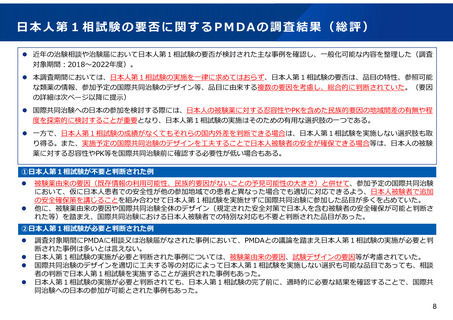

日本人第1相試験の要否に関するPMDAの調査結果(総評)

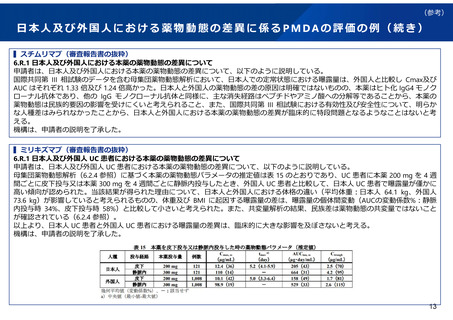

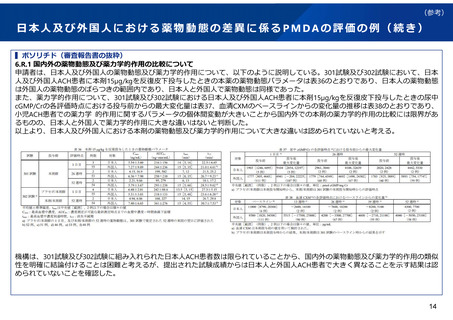

近年の治験相談や治験届において日本人第1相試験の要否が検討された主な事例を確認し、一般化可能な内容を整理した(調査

対象期間:2018~2022年度)。

本調査期間においては、日本人第1相試験の実施を一律に求めてはおらず、日本人第1相試験の要否は、品目の特性、参照可能

な類薬の情報、参加予定の国際共同治験のデザイン等、品目に由来する複数の要因を考慮し、総合的に判断されていた。(要因

の詳細は次ページ以降に提示)

国際共同治験への日本の参加を検討する際には、日本人の被験薬に対する忍容性やPKを含めた民族的要因の地域間差の有無や程

度を探索的に検討することが重要となり、日本人第1相試験の実施はそのための有用な選択肢の一つである。

一方で、日本人第1相試験の成績がなくてもそれらの国内外差を判断できる場合は、日本人第1相試験を実施しない選択肢も取

り得る。また、実施予定の国際共同治験のデザインを工夫することで日本人被験者の安全が確保できる場合等は、日本人の被験

薬に対する忍容性やPK等を国際共同治験前に確認する必要性が低い場合もある。

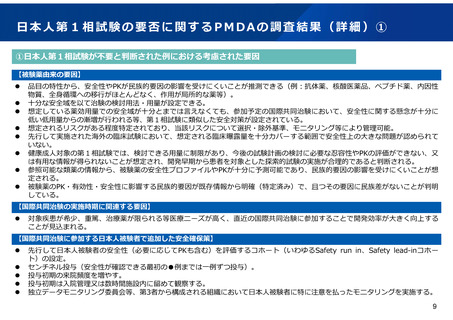

①日本人第1相試験が不要と判断された例

被験薬由来の要因(既存情報の利用可能性、民族的要因がないことの予見可能性の大きさ)と併せて、参加予定の国際共同治験

において、仮に日本人患者での安全性が他の参加地域での患者と異なった場合でも適切に対応できるよう、日本人被験者で追加

の安全確保策を講じることを組み合わせて日本人第1相試験を実施せずに国際共同治験に参加した品目が多くを占めていた。

他に、被験薬由来の要因や国際共同治験全体のデザイン(規定された安全対策で日本人を含む被験者の安全確保が可能と判断さ

れた等)を踏まえ、国際共同治験における日本人被験者での特別な対応も不要と判断された品目があった。

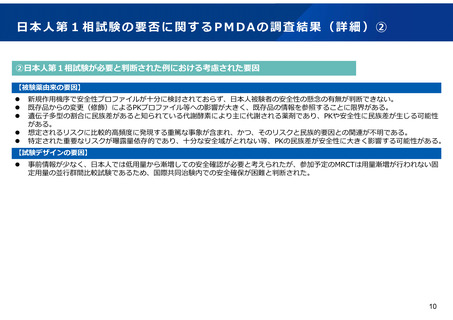

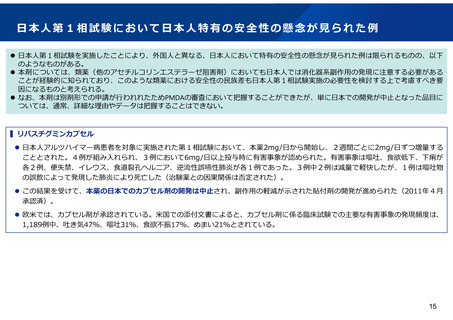

②日本人第1相試験が必要と判断された例

調査対象期間にPMDAに相談又は治験届がなされた事例において、PMDAとの議論を踏まえ日本人第1相試験の実施が必要と判

断された事例は多いとは言えない。

日本人第1相試験の実施が必要と判断された事例については、被験薬由来の要因、試験デザインの要因等が考慮されていた。

国際共同治験のデザインを適切に工夫する等の対応によって日本人第1相試験を実施しない選択も可能な品目であっても、相談

者の判断で日本人第1相試験を実施することが選択された事例もあった。

日本人第1相試験の実施が必要と判断されても、日本人第1相試験の完了前に、適時的に必要な結果を確認することで、国際共

同治験への日本の参加が可能とされた事例もあった。

8

近年の治験相談や治験届において日本人第1相試験の要否が検討された主な事例を確認し、一般化可能な内容を整理した(調査

対象期間:2018~2022年度)。

本調査期間においては、日本人第1相試験の実施を一律に求めてはおらず、日本人第1相試験の要否は、品目の特性、参照可能

な類薬の情報、参加予定の国際共同治験のデザイン等、品目に由来する複数の要因を考慮し、総合的に判断されていた。(要因

の詳細は次ページ以降に提示)

国際共同治験への日本の参加を検討する際には、日本人の被験薬に対する忍容性やPKを含めた民族的要因の地域間差の有無や程

度を探索的に検討することが重要となり、日本人第1相試験の実施はそのための有用な選択肢の一つである。

一方で、日本人第1相試験の成績がなくてもそれらの国内外差を判断できる場合は、日本人第1相試験を実施しない選択肢も取

り得る。また、実施予定の国際共同治験のデザインを工夫することで日本人被験者の安全が確保できる場合等は、日本人の被験

薬に対する忍容性やPK等を国際共同治験前に確認する必要性が低い場合もある。

①日本人第1相試験が不要と判断された例

被験薬由来の要因(既存情報の利用可能性、民族的要因がないことの予見可能性の大きさ)と併せて、参加予定の国際共同治験

において、仮に日本人患者での安全性が他の参加地域での患者と異なった場合でも適切に対応できるよう、日本人被験者で追加

の安全確保策を講じることを組み合わせて日本人第1相試験を実施せずに国際共同治験に参加した品目が多くを占めていた。

他に、被験薬由来の要因や国際共同治験全体のデザイン(規定された安全対策で日本人を含む被験者の安全確保が可能と判断さ

れた等)を踏まえ、国際共同治験における日本人被験者での特別な対応も不要と判断された品目があった。

②日本人第1相試験が必要と判断された例

調査対象期間にPMDAに相談又は治験届がなされた事例において、PMDAとの議論を踏まえ日本人第1相試験の実施が必要と判

断された事例は多いとは言えない。

日本人第1相試験の実施が必要と判断された事例については、被験薬由来の要因、試験デザインの要因等が考慮されていた。

国際共同治験のデザインを適切に工夫する等の対応によって日本人第1相試験を実施しない選択も可能な品目であっても、相談

者の判断で日本人第1相試験を実施することが選択された事例もあった。

日本人第1相試験の実施が必要と判断されても、日本人第1相試験の完了前に、適時的に必要な結果を確認することで、国際共

同治験への日本の参加が可能とされた事例もあった。

8