よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】国際共同治験に参加する場合の日本人第1相試験の必要性について (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34601.html |

| 出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第2回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

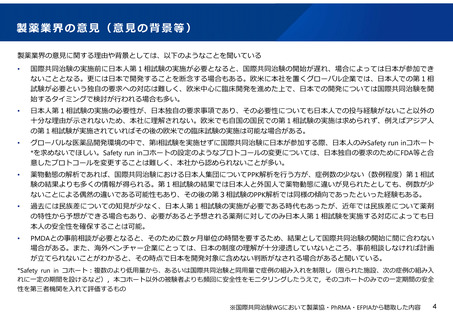

製薬業界の意見(意見の背景等)

製薬業界の意見に関する理由や背景としては、以下のようなことを聞いている

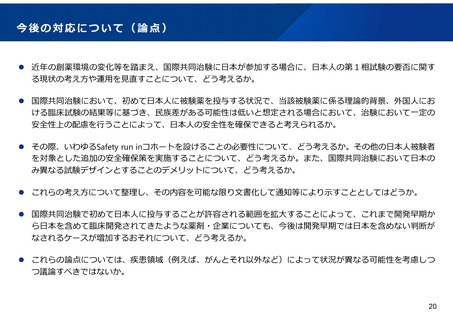

•

国際共同治験の実施前に日本人第1相試験の実施が必要となると、国際共同治験の開始が遅れ、場合によっては日本が参加でき

ないこととなる。更には日本で開発することを断念する場合もある。欧米に本社を置くグローバル企業では、日本人での第1相

試験が必要という独自の要求への対応は難しく、欧米中心に臨床開発を進めた上で、日本での開発については国際共同治験を開

始するタイミングで検討が行われる場合も多い。

•

日本人第1相試験の実施の必要性が、日本独自の要求事項であり、その必要性についても日本人での投与経験がないこと以外の

十分な理由が示されないため、本社に理解されない。欧米でも自国の国民での第1相試験の実施は求められず、例えばアジア人

の第1相試験が実施されていればその後の欧米での臨床試験の実施は可能な場合がある。

•

グローバルな医薬品開発環境の中で、第I相試験を実施せずに国際共同治験に日本が参加する際、日本人のみSafety run inコホート

*を求めないでほしい。Safety run inコホートの設定のようなプロトコールの変更については、日本独自の要求のためにFDA等と合

意したプロトコールを変更することは難しく、本社から認められないことが多い。

•

薬物動態の解析であれば、国際共同治験における日本人集団についてPPK解析を行う方が、症例数の少ない(数例程度)第1相試

験の結果よりも多くの情報が得られる。第1相試験の結果では日本人と外国人で薬物動態に違いが見られたとしても、例数が少

ないことによる偶然の違いである可能性もあり、その後の第3相試験のPPK解析では同様の傾向であったといった経験もある。

•

過去には民族差についての知見が少なく、日本人第1相試験の実施が必要である時代もあったが、近年では民族差について薬剤

の特性から予想ができる場合もあり、必要があると予想される薬剤に対してのみ日本人第1相試験を実施する対応によっても日

本人の安全性を確保することは可能。

•

PMDAとの事前相談が必要となると、そのために数ヶ月単位の時間を要するため、結果として国際共同治験の開始に間に合わない

場合がある。また、海外ベンチャー企業にとっては、日本の制度の理解が十分浸透していないところ、事前相談しなければ計画

が立てられないことがわかると、その時点で日本を開発対象に含めない判断がなされる場合があると聞いている。

*Safety run in コホート:複数のより低用量から、あるいは国際共同治験と同用量で症例の組み入れを制限し(限られた施設、次の症例の組み入

れに一定の期間を設けるなど),本コホート以外の被験者よりも頻回に安全性をモニタリングしたうえで,そのコホートのみでの一定期間の安全

性を第三者機関を入れて評価するもの

※国際共同治験WGにおいて製薬協・PhRMA・EFPIAから聴取した内容

4

製薬業界の意見に関する理由や背景としては、以下のようなことを聞いている

•

国際共同治験の実施前に日本人第1相試験の実施が必要となると、国際共同治験の開始が遅れ、場合によっては日本が参加でき

ないこととなる。更には日本で開発することを断念する場合もある。欧米に本社を置くグローバル企業では、日本人での第1相

試験が必要という独自の要求への対応は難しく、欧米中心に臨床開発を進めた上で、日本での開発については国際共同治験を開

始するタイミングで検討が行われる場合も多い。

•

日本人第1相試験の実施の必要性が、日本独自の要求事項であり、その必要性についても日本人での投与経験がないこと以外の

十分な理由が示されないため、本社に理解されない。欧米でも自国の国民での第1相試験の実施は求められず、例えばアジア人

の第1相試験が実施されていればその後の欧米での臨床試験の実施は可能な場合がある。

•

グローバルな医薬品開発環境の中で、第I相試験を実施せずに国際共同治験に日本が参加する際、日本人のみSafety run inコホート

*を求めないでほしい。Safety run inコホートの設定のようなプロトコールの変更については、日本独自の要求のためにFDA等と合

意したプロトコールを変更することは難しく、本社から認められないことが多い。

•

薬物動態の解析であれば、国際共同治験における日本人集団についてPPK解析を行う方が、症例数の少ない(数例程度)第1相試

験の結果よりも多くの情報が得られる。第1相試験の結果では日本人と外国人で薬物動態に違いが見られたとしても、例数が少

ないことによる偶然の違いである可能性もあり、その後の第3相試験のPPK解析では同様の傾向であったといった経験もある。

•

過去には民族差についての知見が少なく、日本人第1相試験の実施が必要である時代もあったが、近年では民族差について薬剤

の特性から予想ができる場合もあり、必要があると予想される薬剤に対してのみ日本人第1相試験を実施する対応によっても日

本人の安全性を確保することは可能。

•

PMDAとの事前相談が必要となると、そのために数ヶ月単位の時間を要するため、結果として国際共同治験の開始に間に合わない

場合がある。また、海外ベンチャー企業にとっては、日本の制度の理解が十分浸透していないところ、事前相談しなければ計画

が立てられないことがわかると、その時点で日本を開発対象に含めない判断がなされる場合があると聞いている。

*Safety run in コホート:複数のより低用量から、あるいは国際共同治験と同用量で症例の組み入れを制限し(限られた施設、次の症例の組み入

れに一定の期間を設けるなど),本コホート以外の被験者よりも頻回に安全性をモニタリングしたうえで,そのコホートのみでの一定期間の安全

性を第三者機関を入れて評価するもの

※国際共同治験WGにおいて製薬協・PhRMA・EFPIAから聴取した内容

4