よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】国際共同治験に参加する場合の日本人第1相試験の必要性について (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34601.html |

| 出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第2回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

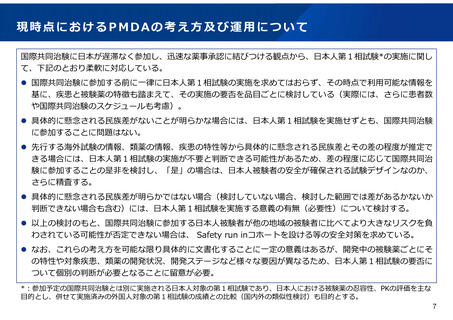

現時点におけるPMDAの考え方及び運用について

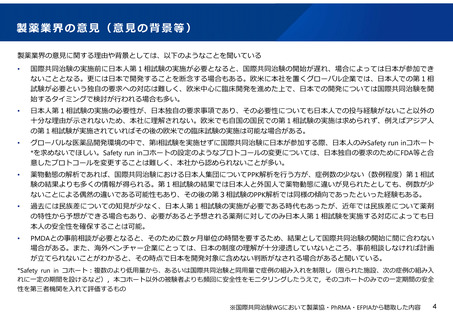

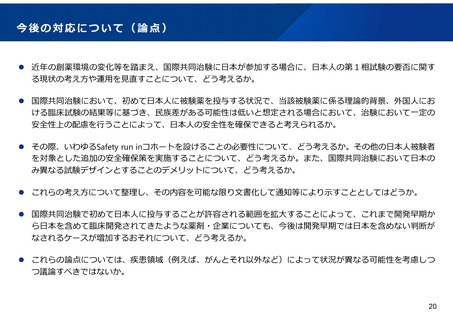

国際共同治験に日本が遅滞なく参加し、迅速な薬事承認に結びつける観点から、日本人第1相試験*の実施に関し

て、下記のとおり柔軟に対応している。

国際共同治験に参加する前に一律に日本人第1相試験の実施を求めてはおらず、その時点で利用可能な情報を

基に、疾患と被験薬の特徴も踏まえて、その実施の要否を品目ごとに検討している(実際には、さらに患者数

や国際共同治験のスケジュールも考慮)。

具体的に懸念される民族差がないことが明らかな場合には、日本人第1相試験を実施せずとも、国際共同治験

に参加することに問題はない。

先行する海外試験の情報、類薬の情報、疾患の特性等から具体的に懸念される民族差とその差の程度が推定で

きる場合には、日本人第1相試験の実施が不要と判断できる可能性があるため、差の程度に応じて国際共同治

験に参加することの是非を検討し、「是」の場合は、日本人被験者の安全が確保される試験デザインなのか、

さらに精査する。

具体的に懸念される民族差が明らかではない場合(検討していない場合、検討した範囲では差があるかないか

判断できない場合も含む)には、日本人第1相試験を実施する意義の有無(必要性)について検討する。

以上の検討のもと、国際共同治験に参加する日本人被験者が他の地域の被験者に比べてより大きなリスクを負

わされている可能性が否定できない場合は、 Safety run inコホートを設ける等の安全対策を求めている。

なお、これらの考え方を可能な限り具体的に文書化することに一定の意義はあるが、開発中の被験薬ごとにそ

の特性や対象疾患、類薬の開発状況、開発ステージなど様々な要因が異なるため、日本人第1相試験の要否に

ついて個別の判断が必要となることに留意が必要。

*:参加予定の国際共同治験とは別に実施される日本人対象の第1相試験であり、日本人における被験薬の忍容性、PKの評価を主な

目的とし、併せて実施済みの外国人対象の第1相試験の成績との比較(国内外の類似性検討)も目的とする。

7

国際共同治験に日本が遅滞なく参加し、迅速な薬事承認に結びつける観点から、日本人第1相試験*の実施に関し

て、下記のとおり柔軟に対応している。

国際共同治験に参加する前に一律に日本人第1相試験の実施を求めてはおらず、その時点で利用可能な情報を

基に、疾患と被験薬の特徴も踏まえて、その実施の要否を品目ごとに検討している(実際には、さらに患者数

や国際共同治験のスケジュールも考慮)。

具体的に懸念される民族差がないことが明らかな場合には、日本人第1相試験を実施せずとも、国際共同治験

に参加することに問題はない。

先行する海外試験の情報、類薬の情報、疾患の特性等から具体的に懸念される民族差とその差の程度が推定で

きる場合には、日本人第1相試験の実施が不要と判断できる可能性があるため、差の程度に応じて国際共同治

験に参加することの是非を検討し、「是」の場合は、日本人被験者の安全が確保される試験デザインなのか、

さらに精査する。

具体的に懸念される民族差が明らかではない場合(検討していない場合、検討した範囲では差があるかないか

判断できない場合も含む)には、日本人第1相試験を実施する意義の有無(必要性)について検討する。

以上の検討のもと、国際共同治験に参加する日本人被験者が他の地域の被験者に比べてより大きなリスクを負

わされている可能性が否定できない場合は、 Safety run inコホートを設ける等の安全対策を求めている。

なお、これらの考え方を可能な限り具体的に文書化することに一定の意義はあるが、開発中の被験薬ごとにそ

の特性や対象疾患、類薬の開発状況、開発ステージなど様々な要因が異なるため、日本人第1相試験の要否に

ついて個別の判断が必要となることに留意が必要。

*:参加予定の国際共同治験とは別に実施される日本人対象の第1相試験であり、日本人における被験薬の忍容性、PKの評価を主な

目的とし、併せて実施済みの外国人対象の第1相試験の成績との比較(国内外の類似性検討)も目的とする。

7