よむ、つかう、まなぶ。

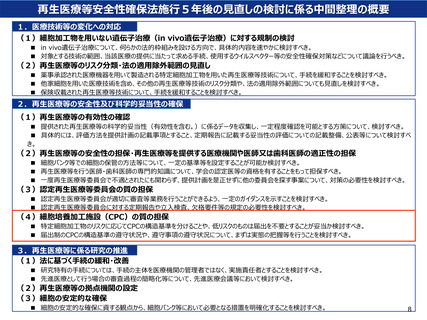

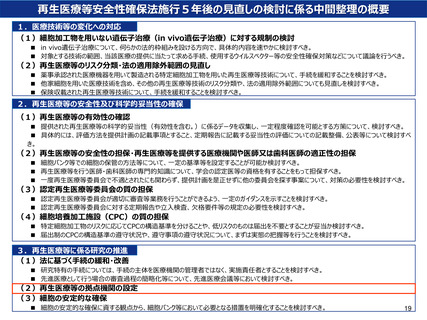

再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

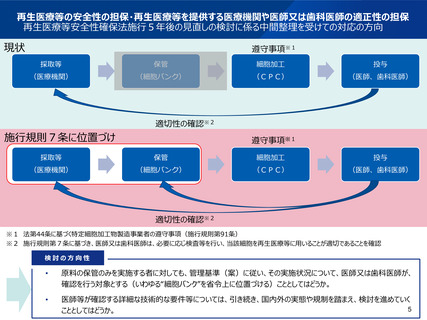

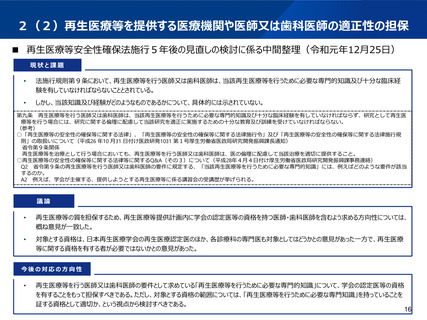

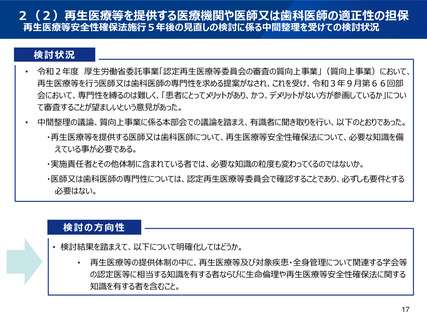

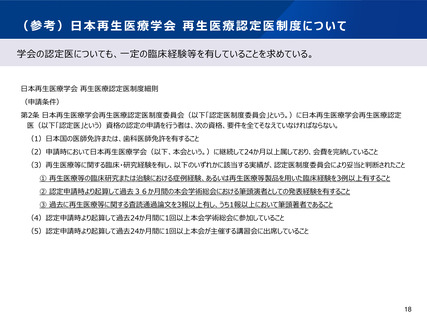

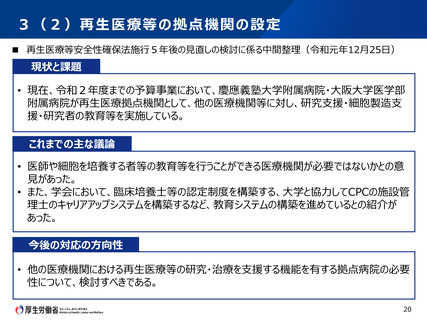

再生医療等の安全性の担保・再生医療等を提供する医療機関や医師又は歯科

医師の適正性の担保

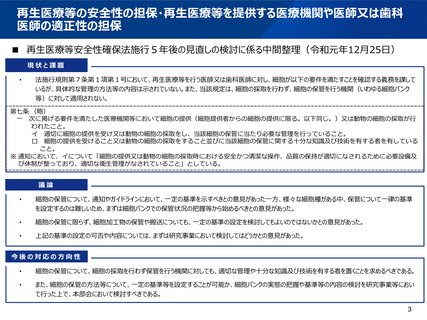

■ 再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しの検討に係る中間整理(令和元年12月25日)

現状と課題

•

法施行規則第7条第1項第1号において、再生医療等を行う医師又は歯科医師に対し、細胞が以下の要件を満たすことを確認する義務を課して

いるが、具体的な管理の方法等の内容は示されていない。また、当該規定は、細胞の採取を行わず、細胞の保管を行う機関(いわゆる細胞バンク

等)に対して適用されない。

第七条 (略)

一 次に掲げる要件を満たした医療機関等において細胞の提供(細胞提供者からの細胞の提供に限る。以下同じ。)又は動物の細胞の採取が行

われたこと。

イ 適切に細胞の提供を受け又は動物の細胞の採取をし、当該細胞の保管に当たり必要な管理を行っていること。

ロ 細胞の提供を受けること又は動物の細胞の採取をすること並びに当該細胞の保管に関する十分な知識及び技術を有する者を有している

こと。

※ 通知において、イについて「細胞の提供又は動物の細胞の採取時における安全かつ清潔な操作、品質の保持が適切になされるために必要設備及

び体制が整っており、適切な衛生管理がなされていること」としている。

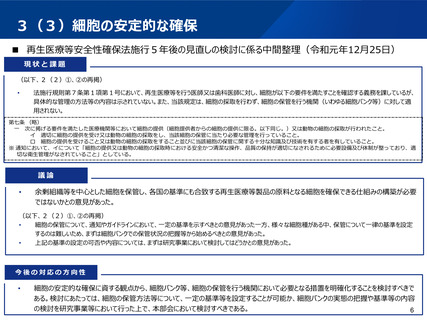

議論

•

細胞の保管について、通知やガイドラインにおいて、一定の基準を示すべきとの意見があった一方、様々な細胞種がある中、保管について一律の基準

を設定するのは難しいため、まずは細胞バンクでの保管状況の把握等から始めるべきとの意見があった。

•

細胞の保管に限らず、細胞加工物の保管や搬送についても、一定の基準の設定を検討してもよいのではないかとの意見があった。

•

上記の基準の設定の可否や内容については、まずは研究事業において検討してはどうかとの意見があった。

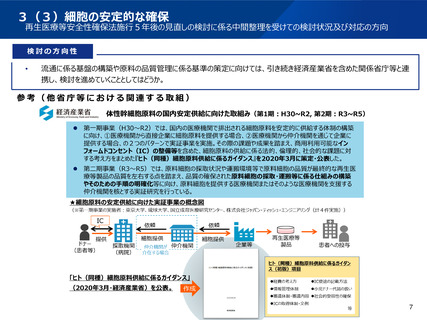

今後の対応の方向性

•

細胞の保管について、細胞の採取を行わず保管を行う機関に対しても、適切な管理や十分な知識及び技術を有する者を置くことを求めるべきである。

•

また、細胞の保管の方法等について、一定の基準等を設定することが可能か、細胞バンクの実態の把握や基準等の内容の検討を研究事業等におい

て行った上で、本部会において検討すべきである。

3

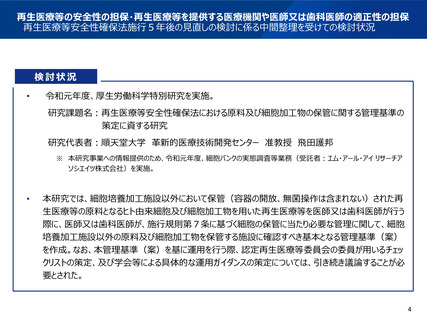

医師の適正性の担保

■ 再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しの検討に係る中間整理(令和元年12月25日)

現状と課題

•

法施行規則第7条第1項第1号において、再生医療等を行う医師又は歯科医師に対し、細胞が以下の要件を満たすことを確認する義務を課して

いるが、具体的な管理の方法等の内容は示されていない。また、当該規定は、細胞の採取を行わず、細胞の保管を行う機関(いわゆる細胞バンク

等)に対して適用されない。

第七条 (略)

一 次に掲げる要件を満たした医療機関等において細胞の提供(細胞提供者からの細胞の提供に限る。以下同じ。)又は動物の細胞の採取が行

われたこと。

イ 適切に細胞の提供を受け又は動物の細胞の採取をし、当該細胞の保管に当たり必要な管理を行っていること。

ロ 細胞の提供を受けること又は動物の細胞の採取をすること並びに当該細胞の保管に関する十分な知識及び技術を有する者を有している

こと。

※ 通知において、イについて「細胞の提供又は動物の細胞の採取時における安全かつ清潔な操作、品質の保持が適切になされるために必要設備及

び体制が整っており、適切な衛生管理がなされていること」としている。

議論

•

細胞の保管について、通知やガイドラインにおいて、一定の基準を示すべきとの意見があった一方、様々な細胞種がある中、保管について一律の基準

を設定するのは難しいため、まずは細胞バンクでの保管状況の把握等から始めるべきとの意見があった。

•

細胞の保管に限らず、細胞加工物の保管や搬送についても、一定の基準の設定を検討してもよいのではないかとの意見があった。

•

上記の基準の設定の可否や内容については、まずは研究事業において検討してはどうかとの意見があった。

今後の対応の方向性

•

細胞の保管について、細胞の採取を行わず保管を行う機関に対しても、適切な管理や十分な知識及び技術を有する者を置くことを求めるべきである。

•

また、細胞の保管の方法等について、一定の基準等を設定することが可能か、細胞バンクの実態の把握や基準等の内容の検討を研究事業等におい

て行った上で、本部会において検討すべきである。

3